学びの仕組みと当事者の視点

前回述べたRelight Committeeの発足経緯とその目的に続き、今回はRelight Committeeの具体的な運営方法や各回の授業設計を紹介していきたいと思います。

今年度のRelight Committeeは、「学習プログラム」と「実践プログラム」の2つによって構成されています。

「学習プログラム」

アートと社会の関係や、国内外のソーシャリー・エンゲイジド・アートの事例を知り、ディスカッションを重ねることで考え方の基礎をつくる。(月一回の開催)

「実践プログラム」

2017年3月11日(土)〜13日(月)に港区六本木で予定されているRelight Daysにおいて具体的なプログラムの企画・運営を行う。

これらに加え、オンライングループ上でのコミュニケーションや、Instagramを使い日常の中のそれぞれの気づきを共有する取り組みを行なっています。

私たちが「学習プログラム」を展開するうえで重視しているのは、取り上げる事例に対して考えを深めていくだけではなく、自らの現状や所属するコミュニティーに照らし合わせたとき、どのように考えるかといった当事者性を持ちながら考えていくことです。たとえば、8月の授業ではスザンヌ・レイシーの『The Oakland Projects "The Roof is on Fire (1993-1994)"』というビルの屋上駐車場に止めたクルマに乗り、暴力、セックス、ジェンダー、家族、人種について語り合うプロジェクトを取り上げましたが、このプロジェクトがアートか否かということを議論するよりも、今の我々の生活の中でこうしたテーマを議論する機会はあるのか、それぞれのテーマに対してどのような意見を持っているのかということを考えることで、当事者としての視点を育むことを大切にしています。同時に、それぞれの日常や所属するコミュニティーの中でもその議論のテーマを引続き考えていくことや、規模の大小にかかわらず解決可能な課題であるのであれば、具体的な解決策を模索することが大切なことだと考えています。

特に、Relight Committeeの受講生の半数以上は民間企業や財団などに勤務しており、それぞれのスキルやネットワークを用いることでさまざまな課題に対するアクションをつくり出せるのではと考えています。

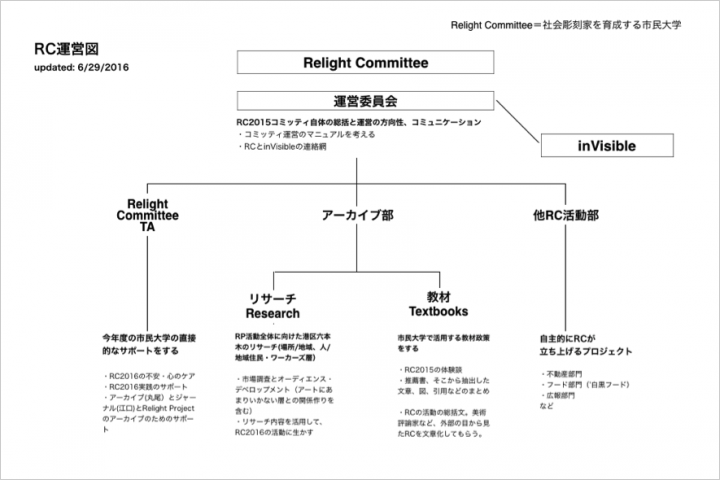

また今年度からは、運営体制の見直しを進めており、その第一弾として昨年度の受講生による運営員会を発足し、下記の図のようにインビジブルと運営委員会が協働した運営体制を模索しています。

昨年の受講生が運営サイドに回ることで、昨年の体験を今年の受講生に共有するだけではなく、Relight Committeeという市民大学そのものを主体的に考え、よりよくしていくための仕組みそのものをデザインしたいと考えています。そして、対受講生との関係についても、教える側と教えられる側という対の関係ではなく、学びの機会を共有するパートナーとしての関係を育み、それぞれの特性や専門性をRelight Committeeという場に持ち込める環境づくりを目指しています。

ただ、現実にはさまざまな課題に直面しており、よりよい運営や関係性の構築について頭を悩ませる日々です。次回は、私たちが直面している課題を具体的に取り上げながら、その改善策について考えていきます。

(2016年9月13日)

特定非営利活動法人インビジブル:林曉甫

講座レポート(第2回 2016年8月7日開講)

報告:山上祐介

はじめに、あらためて「Relight Projectとは」を考える機会をつくった。それぞれの立場で、それぞれの言葉で、自身にとってのRelight Projectをどう捉えているか、グループディスカッションと発表が行われた。続いて、インビジブルの菊池と林による 「アートが表現以上のものになること」と題した座学。アメリカの現代アートを例に表現を超えるとどうなるか? 自分がどう変われるか?を知る時間だった。

後半では、港区立笄(こうがい)小学校図工科の江原先生を「社会彫刻家」としてお招きした。2016年1月下旬に開催されたRelight Sessionの出会いから3月のRelight Daysに至るまで、小学校で行われた取り組みや先生・小学生たちの変化を通し、「なぜ江原先生が『社会彫刻家』と呼べるのか?」について考えた。

以下、それぞれについて詳細を時系列で述べていく。

1ヶ月ぶりの学校、ブランクを感じさせないのは他己紹介のおかげか?

2016年8月7日、アーツ千代田3331は前回同様に清々しい朝を迎えた。会場準備が整った朝9時前、Relight Committee 2016メンバーが続々と教室にやってくる。誰一人欠けることなく遅刻なしの全員出席。ありがたい。

授業に先立ち、30分ほどの事務連絡を行う。情報共有はFacebookグループを中心にやりとりすることやその運用方法について、ホームルームで周知を行なった。まるで学校のよう。

前回から1ヶ月経過しているため、あらためてみんなで自己紹介をすることに。その際に、前回実施したRelight Committeeの名物となりつつある「他己紹介」の動画を観てから自己紹介を行う。他己紹介をしたことが功を奏してか、1カ月のブランクを感じさせないほど皆さんの顔と名前が一致した。

私自身が複数の肩書きを持つコミュニティ難民のせいか、自己紹介が非常に苦手。Relight Committeeの皆さんには、私自身がどのように見えているのか気になるところである。

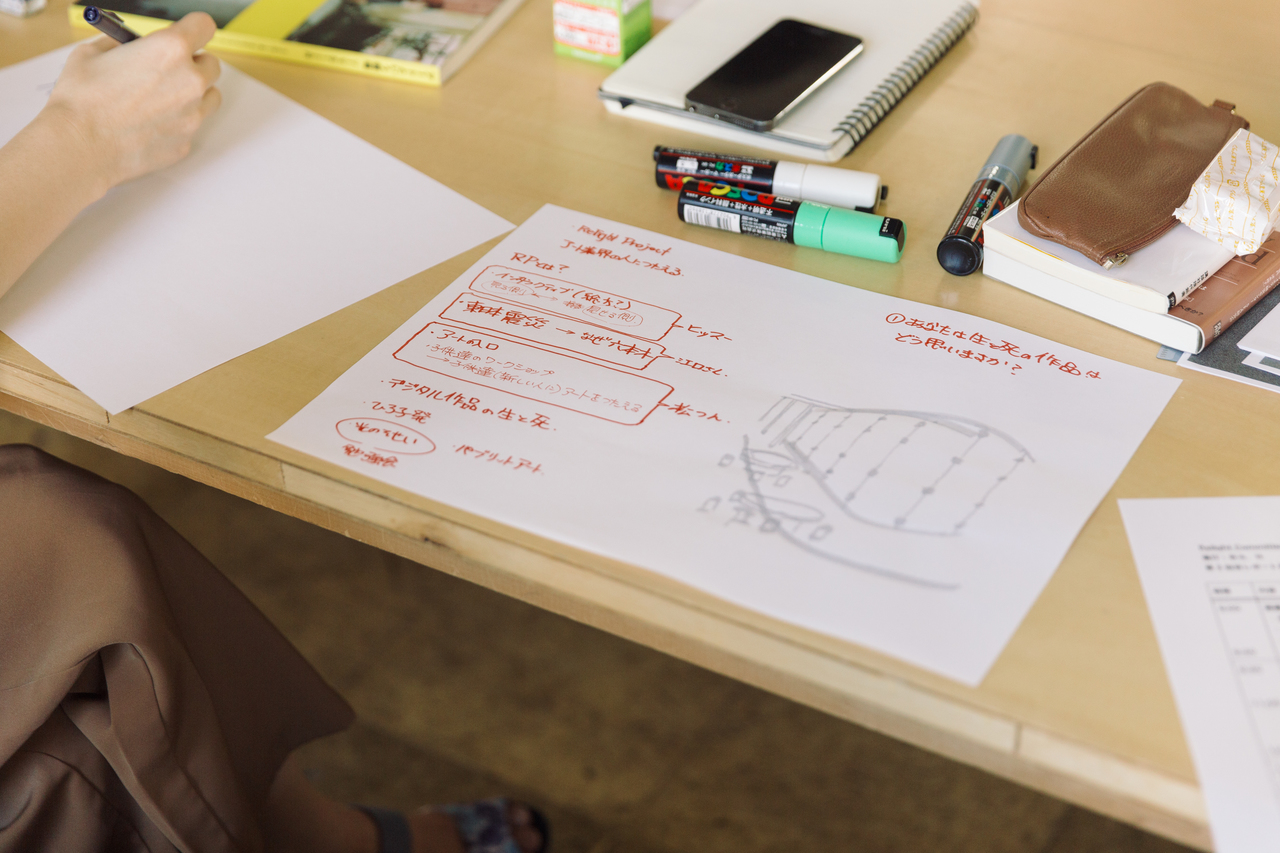

「Relight Project」とは? 説明ターゲットに合わせあの手この手で発表

あらためて「Relight Project」についてそれぞれで考えさせるために、Relight Committee 2015メンバーと2016メンバーを混ぜた4つのグループでディスカッションし、その結果を発表するワークショップを実施した。「Relight Projectとは?」について考えるだけでなく、なぜ自分がここにかかわっているのかを捉え直す機会となった。日曜の朝から脳みそフル回転である。

ディスカッションの時間は50分で、発表時間は各チーム5分。ルールはネット検索禁止。その理由は、知らないことをインプットせずにいま知っていることで内容を構築させることを重視したからだ。

4チームには、それぞれ説明対象となるターゲットを割り振っている。Aチームは地域の人、Bチームは小学生、Cチームは友達、Dチームはアーティスト。それぞれ違った立場の人たちに、Relight Projectをどう説明するかを考えなければいけない。発表を聞く側は、たとえばAチームが発表を行う際は地域の人たちの立場で聞き、発表グループに対して質問をする形式をとった。

私はBチームで、Relight Committee 2016の関さんと田島さんの3人チームで取り組んだ。私だけが昨年度のRelight Projectに参加していたこともあり、関さんが昨年度のRelight Daysを軸とした活動内容を私にヒアリングし、田島さんがそれをまとめる役割分担となった。

この役割分担はあらかじめ決めてから議論を進めたのではなく、議論をしていくにつれておのずと分担された。この「おのずと」動くところが、今回のワークショップに限らず今後のRelight Committeeを進めていくうえで重要になってくると、昨年度の経験から感じることができた。なぜなら昨年度活動を行なったメンバーは、何かルールをつくってそれに沿って行動したのではなく、むしろ自分たちの意思で行動した人たちが多かったからだ。そうしたチームの雰囲気が今年度もつくられていくことで、自発的に行動するメンバーが増えていくような予感がする。

冒頭30分は、関さんと田島さんからのヒアリングからスタートした。昨年度のRelight Projectの具体的な流れを、一つひとつ言葉を選びながら質問に答える。このときの話題は大きく2つ。一つは3月11日からのRelight Daysに関することだ。Relight Daysでは、昼と夜のチームに分かれて企画することとなり、私が所属していた夜チームでは「リフレクション」と言葉が決まったあたりから、チーム内に共通言語のようなものが芽生えはじめたことについて話した。

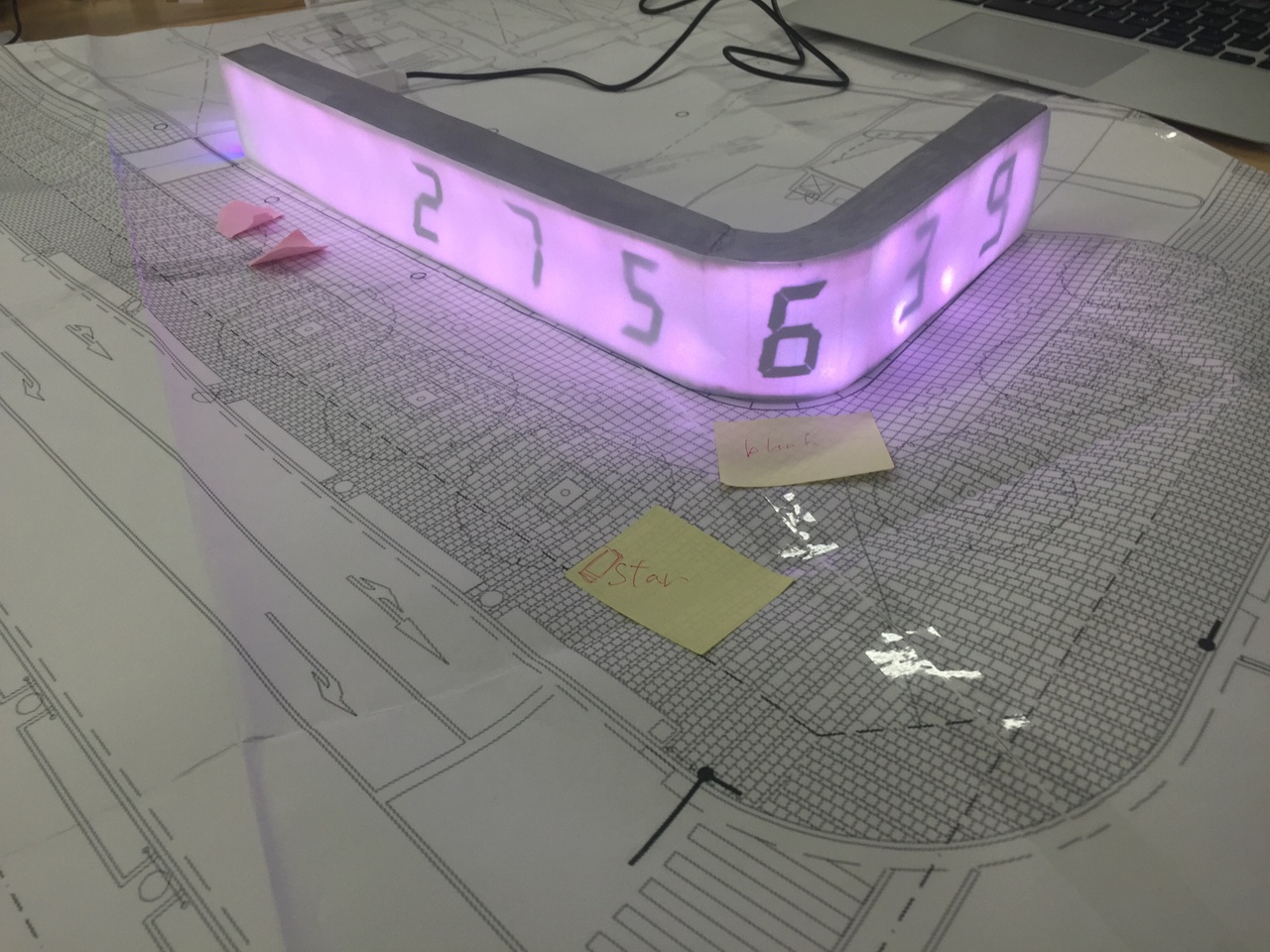

もう一つは、ワークショップを企画するミーティングでせっかくよいことを話しているのにもかかわらず、身振り手振りだけの説明になっている人が多く、もったいないと私は感じていた。そこで、家にある廃材で『Counter Void』の1/100スケールの模型を自作し、ミーティングに持参したところ、模型という共通言語ができたことでミーティングがさらに活性化したことについて話した。

次の10分間で、小学生に対しどのような説明をしたらいいかをディスカッションした。小学生の様子を掴むために、自分たちの当時の出来事を思い出すことから始めた。クラスの班とは別に全学年を通した縦割りの班があったこと、クラスでは埋もれているが習い事や縦割り班の中ではキラリとした一面を覗かせる子がいたことなどが話された。最後の10分のまとめでは、その当時の様子をもとに、クラスで目立たない子が「Relight Project」という課外の活動に参加することで得意分野を生かし、周囲に意外な一面があると認められるシナリオを考え寸劇を行うこととした。

当初は、議論した内容を紙へ書き出し発表する予定だったが、実際では寸劇を行なう予想外の展開になった。しかし、寸劇で小学生になりきりながらやってみることで、より具体的な内容として落とし込めたような気がする。

今回のワークショップで気づいた点は2点ある。一つはRelight Projectの根底は同じターゲットに応じ、どの部分をクローズアップするかで大きく変わってくる点だ。これは他のグループの発表で気づくことができた。たとえば、ターゲットを友達にしていたグループは我々と同様に寸劇形式だったが、異業種との交流ができることと手に職がつくわけではないことを挙げ、費用対効果についてクローズアップしていた。

もう一つは、自身の経験から導かれた出来事を相手の目線に引き下げて説明することの大変さだ。これは自分のグループが小学生を対象にしていたからなおさら感じたのかもしれない。「アート」という言葉を使用せず、イメージを伝わりやすくするために小学生の日常にありそうなところまで目線を下げ、わかりやすい言葉でおもしろく、かつ楽しく伝えるところに工夫を重ねた。この、相手の目線まで下げることは、小学生に限らず他のターゲットに対しても当てはまることだと思う。

今回はターゲットを仮定した発表だったが、実際に小学生に対してRelight Projectの説明をしての率直な反応を見たくなってきた。

アートが表現以上のものになること。アーティストが握手をすれば“アート”になるのか?

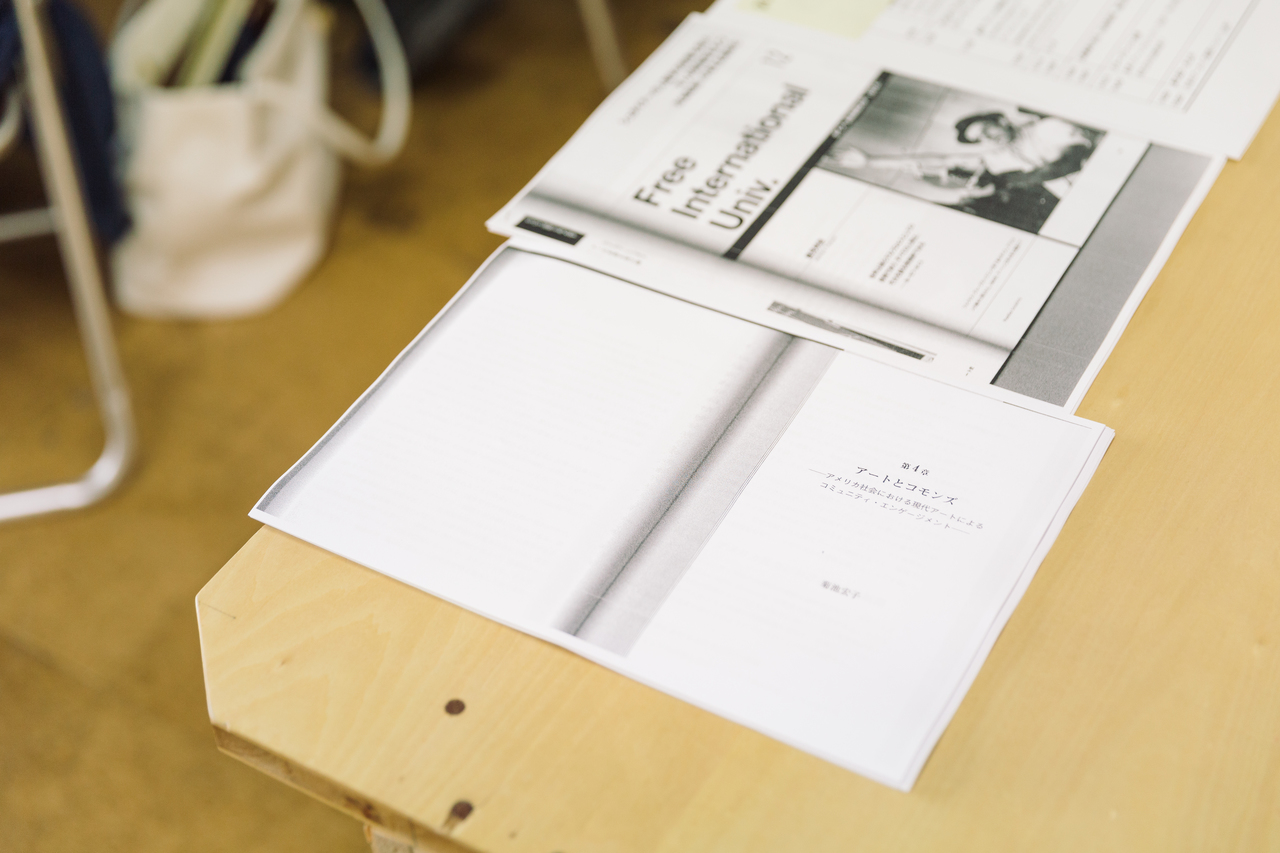

次はインビジブルの菊池宏子と林曉甫による座学だ。ここでは、アメリカの現代アートが女性の社会・政治・経済の権利を男性と同等にし、女性の能力や役割の発展を目指したフェミニズム運動にどのようにかかわってきたかが中心に話された。

座学で取り扱った作品は、1994年にオークランドの高校生220人がビルの屋上駐車場に止めた100台のクルマに乗り、暴力、セックス、ジェンダー、家族、人種について語り合うスザンヌ・レイシーの『The Oakland Projects "The Roof is on Fire (1993-1994)" 』や、約8,500人のゴミ収集職員と握手をし「ニューヨークの街をきれいにしてくれてありがとう。」と伝えるパフォーマンスを行なった、ミエレル・レーダーマン・ユケレスの『Touch Sanitation Show (1984)』などが紹介された。

『Touch Sanitation Show(1984)』では、握手だけでアートになるのか、握手に写真が加わるとアートになるのかという問いに対する意見を出しながら、作品を通してアーティストが何を伝えたかったのかを導き出す。短い時間であるにもかかわらず、見る側の理解力や解釈力が上がり、時代とアートの親密性に気づくことができた。

江原貴美子先生を迎えて。図工の先生だから社会彫刻家なのか?

最後は、Relight Projectが「社会彫刻家」と呼ぶ東京都港区立笄小学校の図工教師、江原貴美子先生をお招きし、「江原先生がなぜ社会彫刻家と言えるのか」について議論した。

我々と江原先生との出会いは、今年1月28日にTSUTAYA TOKYO ROPPONGIで開催されたRelight Session Vol.2「ソーシャリー・エンゲイジド・アート―行動するおとこたち」である。トークセッション終了後、江原先生が事務局であるインビジブルの菊池に声掛けするところから物語が展開する。その後Relight Daysのワークショップまで実質1ヵ月弱、笄小学校の皆さんとRelight Committee 2015とのコラボレーションが始まる。

はじめに、江原先生から笄小学校の概要とRelight Session Vol.2からRelight Daysまでの流れを説明していただいた。

笄小学校が通学区域に国立新美術館や森美術館に隣接している点や、授業で東京都現代美術館に子どもたちを積極的に連れていくといった、江原先生のこれまでの授業に対する考え方や接し方についてお話いただいた。

後半では、『Counter Void』で使用される0以外の数字を多言語で読み上げていくワークショップを行なった話や、小学校内にRelight Projectに関するさまざまな情報が広がり図工と音楽の授業がコラボレーションした話、最後には『Counter Void』に子どもたち自身が手を引いて親を連れて来るまでになった話など、さまざまなつながりから新しい活動がうまれるといったアートに関する具体的な物語を聞くことができた。

江原先生の第一印象は温厚なイメージだったが、その中にしっかりとした芯がある様子が伺えた。江原先生からは、一人ひとりの行動を丁寧に受け止めながら、それらを他者へ発信していこうとする姿勢を強く感じた。

江原先生からお話いただいたあとは、前半と同じグループで江原先生が「なぜ社会彫刻家と呼べるのか」をディスカッションし発表を行なった。

Relight Committeeメンバーからは、笄小学校の他の先生方とともに1回で完成形をつくろうとせずにプラスのスパイラルをつくっている点や、与えられたカリキュラムを実行するのではなく自ら行動することで人を動かし、課題を考える場をつくっている点、周りで起きた出来事を丁寧に話すことで、聞き手にも社会とのつながりを感じさせることができる点などいくつもの意見が挙げられた。

さまざまな角度から江原先生の取り組みを捉え、ディスカッションしてきた。一つ言えるのは、「社会彫刻家」になるには図工や美術ができなくてもいいことだ。それよりも、社会とのつながりをどのように生み出しているのかをさまざまな活動の中で感じさせていくかが重要なのではないだろうか。

今回は、はじめて社会彫刻家について踏み込んだ議論が行われた。Relight Commtitteeメンバー全員が、それぞれの視点から「社会彫刻家」について考えるきっかけをつくることができたと思う。次回以降で、それがどのように育まれるか楽しみである。

レポート執筆:山上祐介(Relight Committee 2015)

写真:丸尾隆一