アート×ビジネス・ソリューション

──美術手帖の場合

『美術手帖』が、アート×ビジネスで実績を出し続けるワケ

1948年創刊の『美術手帖』は、日本を代表する美術専門誌。国内外のアートシーンの最前線に立ち、鋭い視点の特集記事でそれらを切り取り続けています。

同誌を発行する美術出版社が、2016年からスタートさせた別事業が「美術手帖 ビジネス・ソリューション」。すでに多くの展覧会の広報支援やプロダクト制作、アートイベントなどを手掛け、実績を重ねています。

最も、プロデューサーの田尾圭一郎さんは「アーティストが社会で活躍できる場の選択肢を増やしたい」と強調します。

その真意は?

田尾さんにビジネス・ソリューション事業の誕生秘話と、アート×ビジネスで大切な勘どころ、そして現場で実感する、日本のアートシーンの課題などをうかがいました。

美術手帖 ビジネス・ソリューションご担当の田尾圭一郎さん

どん底まで落ちたから、挑戦に踏み込めた。

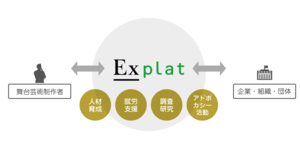

美術手帖ビジネス・ソリューション事業の概要をうかがえますか?

田尾:雑誌『美術手帖』が培ってきた知見やアーティストの方々とのネットワークを活かして、クライアント向けにビジネスとアートをつなぐソリューションを提案する。 それが私たちの仕事です。 たとえば自動車メーカーのVOLVOと企画している「美術手帖×VOLVO ART PROJECT」があります。

VOLVOには、普段リーチできていない層に自社の価値を伝え、またブランドバリューを高めたい、というニーズがあり、お話をいただきました。そこで、ブランドにふさわしいアーティストをアサイン。イベントスペースのあるコンセプトストア「ボルボ スタジオ 青山」を舞台に、とがっていながらもVOLVOブランドと親和性を感じさせる写真展や現代美術展、演劇公演などを実施しています。アートを通してVOLVOとの新しいタッチポイントを提案している、というわけです。

老舗美術雑誌ならではのアーティストの見識やリレーションがある。だからこそユニークなアートイベントが可能なわけですね。

田尾:加えて私個人では、雑誌編集のノウハウがとても活きています。

クライアントの課題を紐解いたうえで、それをアートで解決するなら、どんな見せ方があるか、どんなアーティストがマッチするか──。考えてみると、それは『美術手帖』の記事を企画するプロセスにとても似ています。

アートイベントを企画、運営できる会社は世の中に少なくないでしょう。しかし「アートを理解する人間たちが揃い、適切な切り口を施して、コンテンツ化する」。これができる会社はほとんどない。それこそが僕らの強みで、いまクライアントの方々から引き合いが続く理由ではないでしょうか。

なるほど。ところで、ビジネス・ソリューション事業が立ち上がったのは3年前。きっかけは何だったのでしょう?

田尾:最も大きなきっかけは、会社が傾いたことによって、経営陣が一新したことですね。「蔦屋書店」や「TSUTAYA」を経営しているCCCグループのカルチュア・エンタテインメント株式会社が親会社となったのを機に、美術出版社は新しいビジネスモデルを模索しはじめました。WEB版「美術手帖」を立ち上げたり、『OIL』というアート作品や関連グッズのECサービスをローンチさせるなど、アートを用いた新しいビジネスに挑戦をはじめたんです。

その一つとして、企業や団体との協働によってアートとビジネスをつなぐビジネス・ソリューション事業を立ち上げた、というわけです。

CCCカルチュア・エンタテインメント株式会社の会議室フロア入口。グループ出版社のさまざまな書籍が並ぶ。

美術出版社全体を包括するブランド・コンセプトとしては「アートを、社会に実装させる。」を掲げていますね。

田尾:はい。「実装」という言葉を意識的に使っています。

今までどおりメディアだけをやっていたなら「伝える」とか「届ける」などの動詞がフィットしたはず。しかし、実際に生活の中にアートが浸透するところまで踏み込んで導きたい、という思いがある。美術出版社は美術の出版社ではなく、美術の事業会社を目指す、とも公言しています。

「どうアートから離れるか」を念頭に動くことも。

立ち上げ初期のころで、印象的なプロジェクトはありますか?

田尾:2016年に銀座松屋を筆頭に全国に巡回したビートたけしさんの個展「アートたけし展」の広報支援ですね。

展覧会の広報事業を支援してほしいというご相談は多いです。「アートたけし展」はテレビ局が主催で、彼らはメディアを使ったPRに関してはノウハウもチャネルも持っていました。その一方で、「アートとしてたけしさんの作品をどう見せるか」という面に関しては、難しさを感じていた。

そこで私たちにお声がけいただいた。

まさに特集記事でたけしさんを取り上げるように、彼のアート作品をさまざまな角度から、噛み砕いて説明していきました。『美術手帖』本誌と異なり、展覧会は熱心なアートファンよりも、まずたけしファンの方が多いと予想できましたからね。

具体的にはどのように?

田尾:たけしさんは極めて勉強熱心な方で、ピカソやゴッホといった近代絵画の巨匠たちの作品をよく研究されていました。そこで「たけしさんのこの作品は、あの画家の作品のオマージュですよ」と紐付け。それをWeb サイトやカタログはもちろん、グッズ制作、さらに音声ガイドにまで落とし込んで展開していきました。

結果として、予想以上に多くの方々に、アーティストとしてのビートたけしのおもしろさが届いたと思います。

グッズやカタログなどの制作物がデザインから内製できるのも強いですね。

田尾:『美術手帖』編集部に加えて、展覧会カタログなどを手がけるデザインセンターという部署があるので、彼らと連携しながら実際にものづくりまでできるのはメリットです。

組織としての強み以外にも、「翻訳力」も、ビジネス・ソリューションの強みだと考えています。

クライアントは、アーティストとは異なる言語で日々活動していますよね。「費用対効果」や「KPI」を可視化し「上司にどう報告するか」を重視しています。

アーティストとビジネスサイド、それぞれの言語に合わせて議論の視点や言葉を使い分け、一見、相反しそうな両者のバランスを大事にしています。議論を交わしながら、互いのよいところを引き出す。このプロセスから逃げずに、正面からバランスをとることこそが、僕ら美術手帖らしい本当の強みかもしれません。

僕はそれを、現代アートを鑑賞する中で学びました。

美術手帖がビジネス・ソリューションで手がけた書籍の数々と『美術手帖』の60周年記念号。

現代アート鑑賞から学んだ、とはどういうことでしょうか?

田尾:はい。アーティストはそれぞれに背景やコンセプトをもって作品に向き合います。しかし、完成した作品に触れ、何を感じるかは受け手の自由です。アーティストが一つの正解を提示するのではなく、さまざまな意見や議論がまきおこることにこそ意義がある。

つまりクライアント側にもアーティスト側にも偏らず、一つの世界を求めるのではなく、議論しながらバランスを探っていく。このプロセスそのものが、極めてアート的です。

アートイベントやプロダクトの企画運営などはもちろんですが、そうしたプロセスをビジネスの中にインストールすることこそ、アートを実装することなのかもしれませんね。アートシンキングを実践する、というか。

田尾:そういう意味で、最近は「どうアートから離れたソリューションを提案するか」にも挑戦しています。

展覧会などアートに直接的にかかわる事業だけではなく、アートシンキングのスタイルを使って、より多様なジャンルのプロジェクトに取り組んでいます。 たとえば、台東区から受託している『台東鳥瞰』という文化観光広報誌の制作があります。浅草や上野公園を有する台東区は東京23区の中でも観光資源としてのコンテンツが豊富なエリアです。しかし、それ以外のエリアが紹介されることが少なく、偏りがあった。

それを解決するためのPR誌を区に提案し「台東区を鳥瞰してみてみよう」というコンセプトを打ち出しました。たとえば台東区は江戸のころ、長屋が密集するまちでした。今はもうほとんど見ることはできないですが、抽象度をあげると「長屋的」なものは多々ある。

台東区にそのようなイメージを持っている人は少ないですよね。どのようなところが長屋的なのでしょうか?

田尾:長屋で生活している人は、雑具や調味料など多くのものを近所でシェアして生活していました。台東区にも多くある銭湯やシェアオフィス、カーシェアリングは、まさに現代に長屋らしさを残しているもので、そういった視点で台東区の長屋的スポットを紹介しました。

そんなふうに抽象と具象を交錯させながら台東区を鳥瞰でみると、埋もれていた台東区のおもしろさが浮き上がってくる。

誌面にはアートに関する記事はないんです。けれど、アート的な思考プロセスや現代美術のものの見方を応用して広報誌をつくったら、こんなにも個性が浮き出た誌面になりました。これはもちろん広報誌づくりだけではなく、展示企画やワークショプ、事業提案にも応用できるビジネスモデルだと思います。

つまり、アート×ビジネスとは、アートを用いるだけではなくアートをツールとしてビジネスを展開できるということですね。今後のビジョンはどう描いていますか?

田尾:アートと社会が接点を持つ機会において、欧米と比べると日本は遅れています。裏返すと、まだまだ大きなチャンスがあると思っています。

今は企業などに依頼をいただくことが多いですが、いずれは自分たちが主導となって「アートを社会に実装する」提案を増やしていきたいと考えています。「ルールをつくる側になろう」「定義する側になろう」ということを最近は考えています。ただ仕事をこなすのではなく、“アートを社会に実装する担い手になる”──それを常に意識していきたいです。