新型コロナが問い直した文化プログラムの意味

東京2020大会の文化プログラムを振り返る原稿を依頼された。引き受けてはみたものの、さて、何をどう語ればいいのか。正直なところ、悩ましい。

このネットTAMに「2020年オリンピック・パラリンピックに文化の祭典を~新たな成熟先進国のモデルを世界に提示するために」 ※1 と題した原稿を執筆したのは2014年2月、今から7年半も前のことだ。以降、文化プログラムは実際に準備、実施されたが、その全体像は、きわめて複雑で多岐にわたるものになった。

※1:吉本光宏「2020年オリンピック・パラリンピックに文化の祭典を~新たな成熟先進国のモデルを世界に提示するために」ネットTAM講座特別編

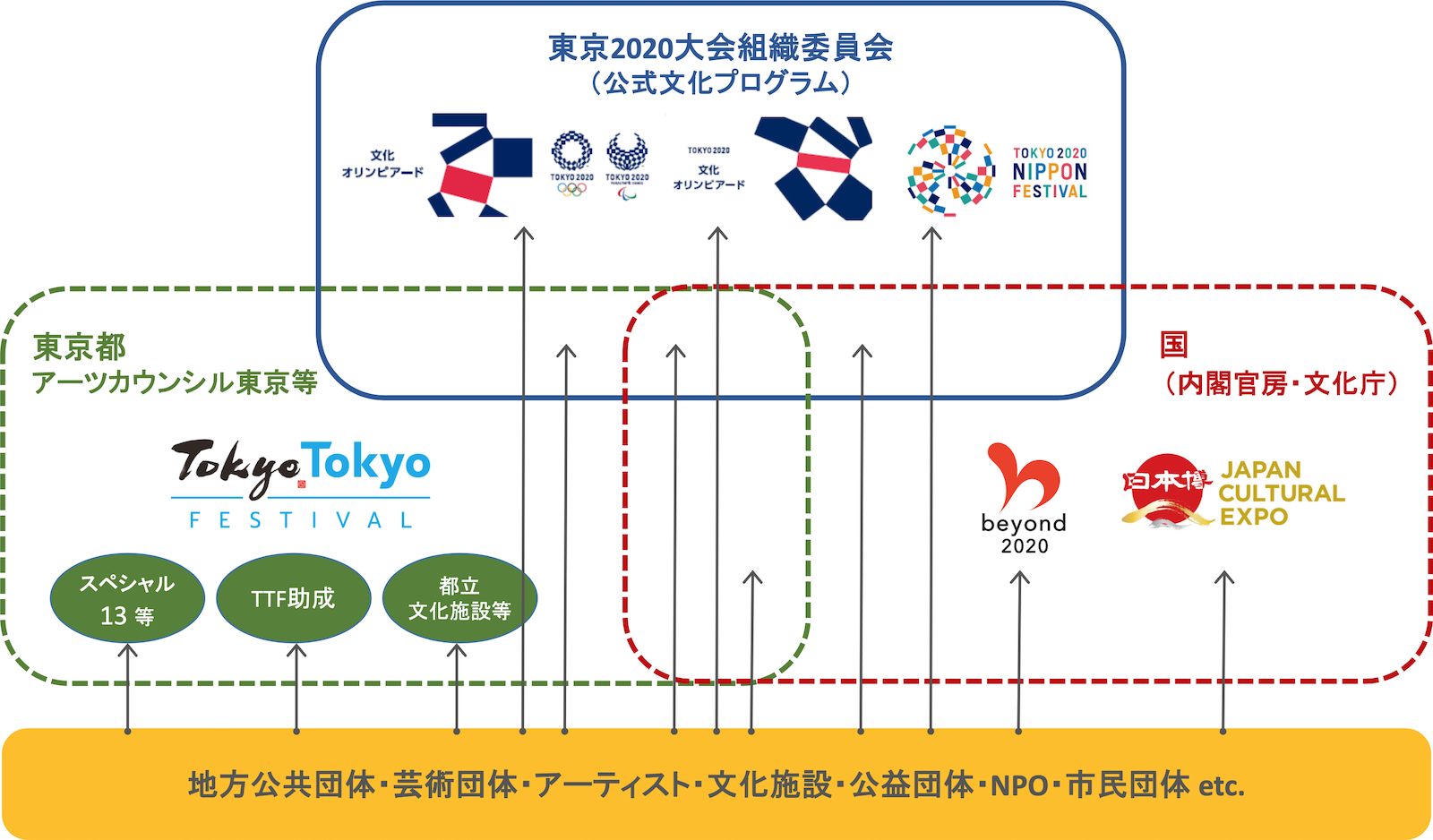

東京2020大会の文化プログラムの推進母体は、組織委員会、東京都、国(内閣官房、文化庁)の3者。組織間で連携は行われたものの、全体的な統一が図られることはなく、結果的にそれぞれのロゴが使用され、図のとおり複雑な構造となった。

このうち公式の文化プログラムは、組織委員会が認証した「東京2020公認文化オリンピアード」と「東京2020応援文化オリンピアード」、そして組織委員会が主催・共催した「東京2020 NIPPONフェスティバル」である。東京都は「Tokyo Tokyo FESTIVAL」と称し、都立文化施設等が行う文化振興の基盤となるプログラム、民間団体等に助成を行うTTF助成、そしてスペシャル13(後述)など新たに展開する象徴的な事業、という3つの枠組みで、多彩な文化事業を展開した。

国(内閣官房・文化庁)は、2020年以降のレガシー創出に資する「beyond 2020プログラム」という認証の仕組みを用意し、「日本人と自然」を総合テーマとした「日本博」を推進した。文化庁は文化情報プラットフォームとして全国の文化プログラムを紹介するサイト「Culture NIPPON」の構築・運用も行っている。

3つの推進母体が設けた枠組みは、互いに重なり合う関係で、複数にまたがる事業も少なくない。

出典:筆者作成(ロゴは各主催団体のHPから引用)

注:それぞれの事業の目的や認証の条件などについては、拙稿「2020年。全国で文化の祭典を」(ニッセイ基礎研レポート 2018-03-28)を参照(日本博を除く)。

そもそも筆者はオリンピックそのものに関心があったわけではない。石原元東京都知事が2012年の五輪招致を表明したのは2005年。その翌年から東京都の文化政策に専門員として携わるようになり、スポーツ競技と並行して文化プログラムが開催されることを知って、そのことに興味を持つようになった。それを決定づけたのは、当時ロンドン2012大会の文化・教育委員会最高責任者を務めていたジュード・ケリーとの出会いだった。

2007年、彼女は国際交流基金の招きで来日し、ブリティッシュ・カウンシルでトークセッションが開催された。その聞き手としてロンドン大会の文化プログラムについて尋ねたときのことだ。英国のブランディングに資する華やかな文化イベントを企画しているのではないか、という予想に反し、ケリーは、クーベルタンが五輪に込めた思いや理想を語り始めた。文化プログラムには英国の文化発信を超えた深遠な願いが込められていた ※2。

※2:詳細は、国際交流基金「をちこち」(第18号、2007年)『バリアーを超えるアートの可能性』

翌年2月に彼女は東京芸術文化評議会にゲストとして招かれ、オリンピック招致の目的を次のように語っている。

クーベルタン男爵の思想に共鳴し、不可能な夢を見、それを実現したいから招聘するのです。

彼のもともとのコンセプト、すなわち、スポーツ、文化、教育を統合させて、人間性を高めるという、そのミッションに参加するということです。人間性のお祭りというのはオリンピックしかありません。スポーツ大会ではないのです。テレビで見ていますと、これはテレビとお金と表彰式だけだなという感じがするかもしれませんが、本当はそうではないのです。もっと大きな深遠なる目的があったのです。それは人間に対して、なぜ、我々は人間を愛すべきなのか、人間のことを気にかけるべきなのか、ということを示す時なのです。

2012年には五輪開催中にロンドンを訪問し、実際に文化プログラムを視察 ※3。その後、関係者との交流を重ね、2014年2月にはロンドン大会の文化プログラムを推進した中核メンバー3名を東京に招いてフォーラムを開催した ※4。

※3:ロンドン2012大会の詳細については、以下のレポートを参照。

・吉本光宏「文化の祭典、ロンドンオリンピック―東京オリンピック2020に向けて」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』(2012ー09ー05)

・吉本光宏「ロンドン2012大会―文化プログラムの全国展開はどのように行われたのか」『雑誌「地域創造」』(2016年3月)

※4:オープンフォーラム「オリンピック・パラリンピックと文化プログラム―ロンドン2012から東京2020へ」(主催:アーツカウンシル東京、ブリティッシュ・カウンシル、企画協力:ニッセイ基礎研究所)

・ウェブサイト

・報告書

以降、機会あるごとに、オリンピックはスポーツばかりか、文化の祭典でもあることを訴えてきた。全国の自治体や経済団体などに招かれて話をさせてもらうことも少なくなかった。オリンピックの文化プログラムとは何か、これまでどんな歴史をたどってきたか、2012ロンドン大会の文化プログラムがいかにすばらしいものだったか、そして、2020年の東京大会に何を期待するべきか──。

その中で強調したのは、文化プログラムはオリンピックのために実施するものではなく、それぞれの地域のため、未来のために実施するものであること、文化発信によるインバウンドへの過度な期待は禁物だ、という2点である。

2016年のリオ大会終了後に文化プログラムがスタート。私も委員の一人として組織委員会や東京都の文化プログラムの推進に携わってきた。

2020年4月からいよいよ本格的なプログラムが展開されようという矢先に、新型コロナの感染拡大で、競技大会の1年延期が決定。文化プログラムも延期や中止を余儀なくされた。そして、社会全体が新型コロナ一色になった。文化芸術は不要不急ともいわれる一方で、国や自治体、民間から文化への支援の輪が広がった。

以降、東京2020大会の文化プログラムは、その理念や目的よりも、新型コロナ禍でいかに実現するか、に力が注がれるようになった。オンラインへの切り替え、感染対策を施しての実施など、アーティストや関係者は知恵を絞り、少しでも理想に近い形での実現を模索し、検討を重ねた。

密を避けるため、屋外で開催されるものですら広報活動は制約され、文化プログラムが直接メッセージを伝えられる観客は限られてしまった。それでも、新型コロナ禍で文化プログラムをやり遂げた、ということ自体が大きな成果、実績ではないかと思う。オリパラの文化プログラムでなければ、ここまでできたかどうか疑問だ。

2020年の春以降、芸術活動は停滞を余儀なくされた。アーティストや文化関係者は仕事を失い、公演や展覧会のチャンスは著しく制約された。そうした状況下で、文化プログラムをあきらめなかったことは、アーティストや文化関係者にポジティブなメッセージとなったはずだ。

オンラインやARなどを取り入れたことで、新たな鑑賞、体験方法が生み出されるなど、発見もあった。オンラインでは実物と同じというわけにはいかないが、圧倒的多数の人に、国境や時差を超えて文化プログラムを届けることが可能だ。組織委員会がオンラインで実施した主催事業では、ライブ配信で国内外から100万人以上が鑑賞したという。通常のライブイベントではせいぜい1万人前後だっただろう。

しあわせはこぶ旅~モッコが復興を歩む東北からTOKYOへ~

「東京2020 NIPPONフェスティバル」では、組織委員会の主催プログラムとして3つの事業が実施された。そのうち、2つはオンラインによる配信となったが、東北復興をテーマにしたこの事業は屋外で開催された。

岩手県、宮城県、福島県の各会場で東北の人々のメッセージを預かった巨大人形「モッコ」が、東京を目指して旅をしながら国内外への東北の現在の姿を発信しよう、というのが狙いだった。残念ながら有観客で実施できたのは5月15日の岩手県陸前高田市(会場は高田松原津波復興祈念公園)のみで、宮城県岩沼市(千年希望の丘 相野釜公園)、福島県南相馬市(雲雀ヶ原祭場地(相馬野馬追祭場地))は無観客となり、報道関係者のみへの公開となった。

7月17日の東京新宿御苑での開催も無観客となったが、オンラインでライブ配信され、国内外から約102万人が視聴した。

陸前高田を除いて無観客となったことで、この事業のシンボルであった身長10メートルの巨大人形「モッコ」を実際に見たのは、限られた人だけになってしまった(陸前高田でも密を避けるため観客数は約600人)。もし多くの子どもたちが、歩き、踊るモッコの姿を目撃し、またモッコから眼差しを向けられたとしら、先々まで記憶に残る体験になったはずだと思うと、残念でならない。

モッコは、被災地の子どもたちが東京藝大教授の中村政人、大巻伸嗣によるワークショップで描いたデザインをもとに、絵本作家の荒井良二がベースデザインを作成し、世界的な人形劇師の沢則行が作品として仕上げたものだ。

東京では、多くの人々の東北復興へのメッセージからつくられた「とうほくの幸」という楽曲が、石川さゆりの歌とMummy-Dのラップで披露された。総合演出を手がけた福島県出身の箭内道彦をはじめ、事業に携わった数多くの関係者の東北復興への思いや願いが込められたプログラムだった。

新宿御苑でパフォーマンスを行う「モッコ」

撮影:筆者

なお、「東京2020 NIPPONフェスティバル」の共催プログラムは企画された32事業のうち6事業が新型コロナの影響で中止となり、26事業が実施された。

一方で、限られた数だったとしても、文化プログラムを目撃、体験した人に強烈な印象を残したプロジェクトも少なくなかった。実際、Tokyo Tokyo FESTIVALのスペシャル13では、SNSに作品を見た喜びや驚き、賞賛など、数々のメッセージが書き込まれた。たとえば、パビリオン・トウキョウ2021の会田誠の《東京城》には「よくこの場所でできたと思う。東京もまだ捨てたものではない」、横尾忠則・美美親子の「東京大壁画」には「水と火をテーマにしたというそのアートは離れた場所からもただならぬパワーを感じました」と。

東京都とアーツカウンシル東京は、2018年に「企画公募」を実施し、アーティストやクリエイターからオリンピックでもなければできないような斬新で独創的な企画、多くの人々が参加できる企画などを幅広く募った。採択されれば、一件につき2億円を超えない範囲で東京都が委託費を付与して実現しようというもので、国内外から2,436件(海外からは28ヶ国・地域から114件、ヨーロッパ74件、北・南アメリカ16件、アジア11件、オセアニア7件、アフリカ6件)の応募が寄せられた。審査の結果、英国、アルゼンチンからの提案を含む13件が採択されて「Tokyo Tokyo FESTIVALスペシャル13」として実施された。

中でも話題になったのは、現代アートチーム目 [mé]の《まさゆめ》。世界中から顔を募集し、集まった1000以上の顔の中から、この世に「実在する一人の顔」を選んで、東京の空に浮かべるというものだ。その大きさはビル6~7階分という巨大さで、7月16日には代々木で、8月13日には隅田川沿いで浮上した。残念ながら天候上の制約から、浮上時間は限られていたが、目撃した人には強烈な印象を残すものとなった。

代々木上空に浮上した

目 [mé]《まさゆめ》, 2019-2021, Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13

撮影:津島岳央

文化プログラムの多くが、東京2020大会を文化から盛り上げるために実施されたのに対し、目 [mé]は、このプロジェクトがそうしたことを主眼にした企画ではなく、あくまでもアート作品だとしている。事前の広報はまったく行わず、偶然、空に浮かぶ巨大な顔を目撃した人が、どのように感じ、何を考えるのか──。

プレスリリース(8月13日、アーツカウンシル東京・まさゆめ事務局発行)にはアーティストが伝えたいキーワードとして、次のようなテキストが掲載されている。「世界中が見る圧倒的な『他者』:空に浮かび、SNSやメディアを通じて世界中から見られる巨大な顔は、世界中の人々にとっての「他者」です。この時代、この状況に見る「他者」とは何か?私たちは、他者について、どこまで考えられるでしょうか。」

他にも「出現した『謎』の光景」、「コンセプトは『個』と『公』」、「芸術とは、『この世界をもう一度見る』こと」といったキーワードが並ぶが、決して答えがあるわけではない。目撃した一人ひとりに大きな問いかけを発する、そんな作品だった。

他にも、世界的に活躍する8名の建築家やアーティストが、新国立競技場周辺などに独自のパビリオンを設置した「パビリオン・トウキョウ2021」、東京駅正面の丸ビル、新丸ビルの壁面をキャンバスに見立て、横尾忠則・美美親子がそれぞれ高さ約150m、幅約35mという巨大壁画を描いた「東京大壁画」も、まち中で展開される大がかりなプロジェクトだった。

パビリオン・トウキョウ2021で明治神宮前いちょう並木入り口に設置された

《東京城》 作:会田誠

© AIDA Makoto

撮影:ToLoLo studio

これらTTFスペシャル13は、それまで文化イベントが行われたことのない屋外空間で実施されたものが多く、安全性や鑑賞環境を考慮した会場探し、関係者への事前説明や了解の取り付け、各種規制を踏まえた対応など、新型コロナの感染対策とは別に、乗り越えなければならない数々のハードルがあったと聞く。

そうした難関を乗り越えて作品や事業を実現させた経験が、東京都の今後の文化政策にプラスに働くことを期待したい。

文化プログラムの根拠として、オリンピック憲章の根本原則にある「オリンピズムはスポーツを文化、教育と融合させ」というフレーズが度々紹介された。実はその後に、「生き方の創造を探求するものである」と続く。

新型コロナの世界的なパンデミックによって、この根本原則はより意味を持つものになった。これまで人類が築き上げてきた社会・経済システムが揺らぎ、価値観や行動様式の変容が迫られる中、まさしく新たな生き方の創造が求められているからである。

なぜ、私たちの社会に芸術や文化が必要なのか。新型コロナによってそのことがあらためて問いなおされることとなった。新型コロナは社会の分断を進めたといわれるが、そのような困難な局面でこそ、芸術文化には、国境を超えた連帯を促し、閉塞感に満ちた社会を回復させる力、人々に活力をもたらす力があるはずだ。それはオリンピック憲章に記された生き方の創造にもつながるだろう。

アーティストや芸術団体、主催者や関係者は、新型コロナと向き合い、さまざまな葛藤を抱えながら、文化プログラムをやり遂げたことで、何かを得たに違いない。それを、これからの芸術表現や文化事業、さらには今後の文化政策に活かしてかなければならない。

それこそが文化プログラムのレガシーとなるはずだ。

2021年11月1日