現在RCに参加している者として、どのように感じ、どのような学びがあるのか

今回は、Relight Committee(以下RC)を受講中の山田悠による寄稿文です。山田は、フランスのディジョン国立高等美術学校を卒業し、2015年に帰国。現在は東京を拠点に都市・自然・人間のかかわりに注目した作品を制作しています。

一受講生として、そしてアーティストである彼女にRCはどのように映るのか。RCという「市民大学」の捉え方、実際の学び、そして率直な感想・意見を含め、自由に書いていただきました。これまでの連載内容と見比べながら、RCが試みる学びの形を感じ取っていただければと思います。

(2017年1月16日)

特定非営利活動法人インビジブル:菊池宏子

はじめまして、RC16受講生の山田悠です。今回は、現在のRC参加者として実際の体験や感じていることについて述べていきたいと思います。

学校らしさ

RCは昨年の7月から始まっているので、約半年が過ぎました。ここまで参加してきて率直に思うのは、RCはとても学校らしい場であるということです。私は以前、週に数回語学学校に通っていたことがあるのですが、その時のクラスに近い雰囲気があります。友達同士が集まっているのではなく、同じ目的や興味のために集まっている人たちの、近すぎず遠すぎずの距離感が学校らしさをつくっていると私は感じています。市民大学という学校なので、そもそも学校らしいのは当然だろうと思われるかもしれませんが、RCにとってこの学校らしさということはとても重要なキーワードです。その印象について、私は第1回目のコミッティ終了後このような感想を書いています。

(...)このコミッティは大体20人くらいのコミュニティで、学校の1クラスと同じくらいの人数です。第1回目のコミッティに参加してみて、人と人との距離感についてあらためて考えさせられました。たとえば、距離の近い関係性として1対1の親友や恋人との関係性である「親密」や、「家族」が挙げられます。少し距離が遠くなると、複数の人が集まってつくられる「グループ」、さらに「クラス」等があります。「大勢」となるとその中でのそれぞれの人の距離は遠くなります。この「親密」から「大勢」の幅の中で、自分と相手の人数や親しさによって、声の大きさや話し方、自分の姿勢や見せ方は変化します。コミッティを終えてみて、「クラス」という規模のコミュニティに入ったのはとても久しぶりな感じがしました。そして「クラス」の絶妙な距離感にまだなかなか慣れない自分を(再)発見しました。

RCはアーツ千代田3331の一教室を借りて行われているのですが、初めてその教室に入ったときはとても緊張しました。今でもその緊張感は継続しています。この緊張状態による学校らしさはRCの大きな特徴だと思います。

社会化される個人

RCでは、同じクラスメートとはいえ実はあまりよく知らない、という人たち同士で一緒にディスカッションや発表を行います。しかし正直なところ、私は始めのころはそれらを嫌々やっていました。なぜかというと、全員で同じ話をしていても誰がどの程度まで理解をしているのかがとても見えづらいからです。同じ言語を使っていたとしても、話していることがよくわかる人もいれば、わからない人もいます。それぞれの人にはそれぞれの背景があり、伝わることと伝わらないことは人によってさまざまです。1対1のコミュニケーションの場合、ていねいにそのズレを埋めていくことが可能ですが、20人程で一斉にコミュニケーションを取る場合には中々そのようにはいきません。皆が皆、その受容度のムラを感じているからこそ、友達同士でお喋りをするのとは違う、ほんの少しオフィシャルな言葉や態度を取っています。自分はどのような人なのか、と、自分はどのような人に見られたいのか、ということを各々が考えているのだと思います。このことは、RCのプログラムがお互いによく知り合うことを目的としているのではなく、それぞれの人間は違うという前提の元に、自身の言葉や態度に責任を持つために練られているのだということを表しています。

学校らしさの違和感

RCには今まで話したような緊張感のある学校らしさがある中で、学校らしいけれど「学校」と言うには少し何かが違うような感覚をずっと持っていました。それはなぜかと考えたときに、RCは社会彫刻家の育成を目的としているけれど、そのための具体的で明確な教育メソッドなどを強く示さないところに違和感があるのだろうと思いました。たとえば、語学学校ならば、語学を習得するという目的に沿った知識・技術を得るためのカリキュラムが存在します。しかしRCにはそのような分かりやすいものや媒体はありません。アートを通じて個人の在り方を問うことに徹底的に照準を合わせているため、RCのカリキュラムは受講者8人に適した内容のコミッティと個別対応を合わせた半オーダーメイド形式となっています。

参加当時、実は私は「社会彫刻家」についての知識や一般化されている答えが得られることを期待してRCに参加しました。しかし実際に参加してみると、「あなたにとって社会彫刻家とは何ですか?」と尋ねられてしまいました。RCでは自分の発した質問が自分の側にそのまま返ってきます。そして反射された質問に対して、受講者はイエスなのかノーなのかの答えを自ら選び取っていきます。何を課題・問題とするのかは受講者に委ねられているのです。何かを学びに来たはずなのに「学ぶ」ということ自体を問われる、その構造が私が抱いた学校らしさの違和感につながっています。

作品としての鑑賞

私はRCをひとつのアート作品として捉えています。始めは受講者としてRCに参加していたのですが、菊池宏子さんの言葉、RC成立のコンテクスト、運営体系、理念など、さまざまな要素をあらためて見直したときに、「学校を出現させる」ことを「作品」と見ることで私の中にあったさまざまな違和感が解消されていきました。このように考える直接のきっかけとなったのは、RCとある作品との共通点に気がづいたからです。

自身の話になりますが、私はフランスで美術学校を卒業する際に「アーティストのアイデンティティ」というテーマの卒業論文を書き、架空の人物を創造するという手法を取る作品の分析を行いました。その中で1999年に水戸芸術館現代美術ギャラリーで行われたイリヤ・カバコフの「シャルル・ローゼンタールの人生と創造」展に触れました。この展覧会の主題は架空の画家の回顧展を開くことで、カバコフは自身の作品をつくる代わりに架空の画家をつくり出します。そしてその画家の人格や芸術的な変遷を定め、カバコフ自身によって制作された実物の作品を展示することで架空のアーティストの展覧会を本物のギャラリーで行いました。この作品の詳しい考察についてはここでは述べませんが、私はこの作品とRCの構造が似ていると思いました。カバコフはこの展覧会の中で、モダニズム的な「アーティストのアイデンティティ」や「美術館」に疑問を投げかけます。そして見る者の「カバコフの作品の鑑賞者」としての立ち位置を揺るがし、自分は一体何の(誰の)鑑賞者なのか、という問いを私たちに投げかけます。もちろん「シャルル・ローゼンタールの人生と創造」とRCには異なる点も沢山ありますが、近代的なシステム自体を再構築し、「作品」が二重構造を利用しながら現実社会で実際に機能しているところに大きな共通点を見つけることができます。偶然かもしれませんが、RCも元学校施設の中に「学校」を作っているのです。あるとき、私は菊池宏子さんに「受講者は作品の参加者なのか」と尋ねたことがあります。そのときに彼女は、受講者のことを「コラボレーター」と呼びました。このことは彼女が受講者とともに「学校」を解体し、RCという「作品」をつくっている過程にあると言い換えて理解することができるのではないでしょうか。

受講者としては社会彫刻を通して「学び」を学び、また「コラボレーター」としてはこの「作品」制作の一端を担っていることをうれしく感じながら、これからもRCの活動を行っていきたいと思っています。

(2017年1月16日)

Relight Committee 2016 受講生/アーティスト 山田悠

講座レポート第6回(2016年12月24日開講)

報告:宍甘央治

「自分を主軸にしたアクションを起こす」

早いもので2016年最後のRelight Committeeの日。今回は、2017年3月に行われるRelight Daysを見据え、受講生それぞれがブラッシュアップした企画案をプレゼンする。午後からは、今日がクリスマス・イヴなこともあり、家族や知人を招いたホリデーパーティが行われる。

午後のパーティーを控え、はやる気持ちの私とは違いRelight Committee2016メンバーは少し神妙な面持ち。前回から1カ月がたち、漠然としたアイデアを具体的な企画として落とし込んでいくために自問自答を繰り返してきたようだ。

『生と死』メンバーそれぞれの解釈と企画案

企画は、各々の視点で「生と死」をテーマに立案する。Relight Projectでは、思考のプロセスを大切にしている。inVisible 菊池さんから、プレゼンに先立ち「自分を主軸としたアクションを起こす」このプロジェクトの根底にある考えについて、あらためて話してくれた。

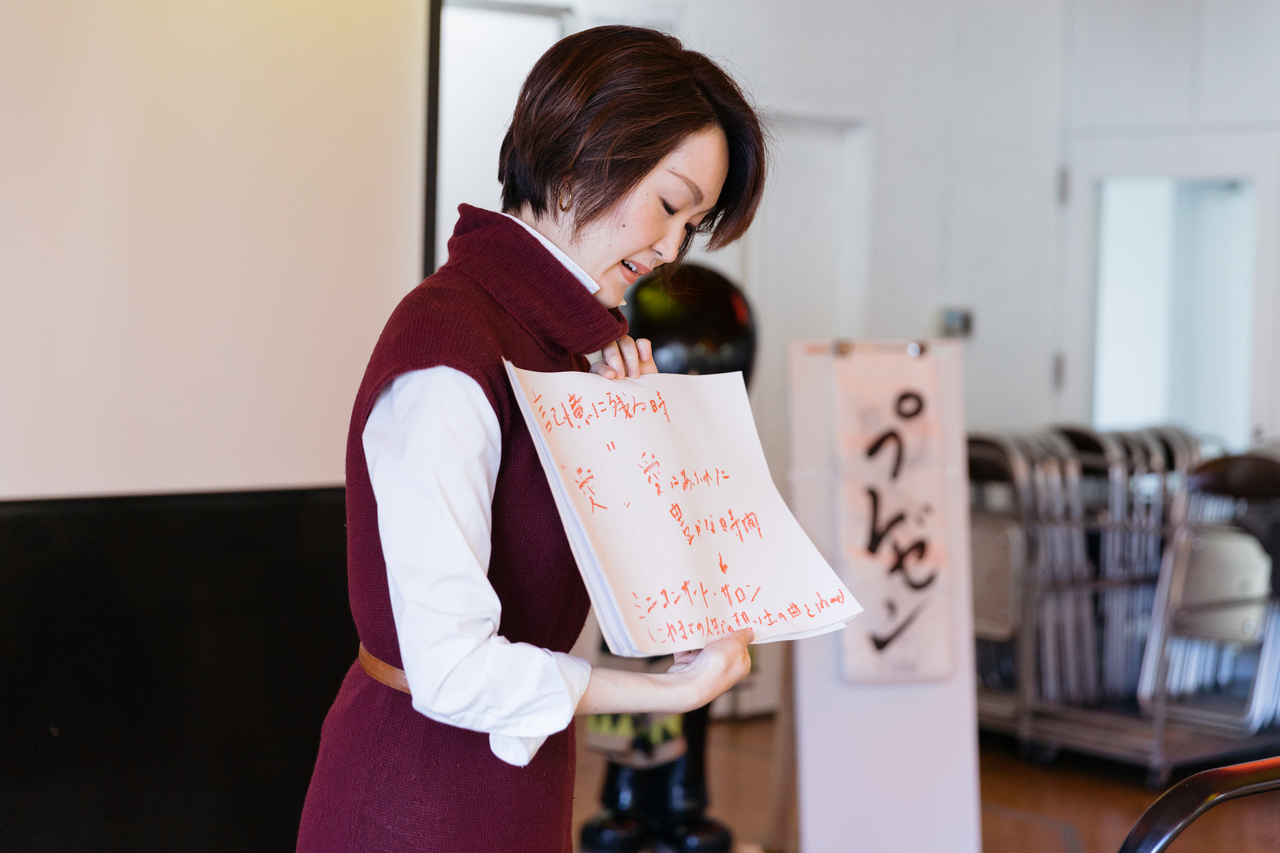

ここから、一人持ち時間約20分のプレゼンが始まった。以下それぞれのプレゼン内容を紹介していく。

【Memento】

今という時を精一杯生き、その想い出によって人はつくられている考えから、自身のライフワークであるコーラスによるミニコンサート・サロンを行う。愛にまつわる選曲をもとにしたコンサート後、数人のグループにわかれ、3.11当時の体験や記憶を共有する企画内容だ。

発表の場をブルーノート東京で開催しようと考えていたメンバーに対し、「自身の自宅で行うのはどうだろう」と提案がなされた。自宅というクローズな場で、アートプロジェクトというオフィシャルな企画を行うことで、シークレットライブを行っている感覚にもなれる。場自体が、特別感を引き立たせる意味も出てくる。

人前で歌うことは、自身の内面を見せるようなものだと私は思う。それをプライベートな空間に招き入れることで、自身を表現のツールとしているようにも受け取ることができる。コンセプチュアルな場所選びと、誰に対して参加を募るか、そのための広報手法はどういった形にするべきかが次への課題となった。

企画に対し、他のメンバーからの意見や人と出会いによって、思いもよらない方向へ企画が一人歩きするようなことが起こる。昨年、私はRelight Daysで宮城県の被災地の今を見てもらおうと、360度カメラで撮影した様子をVR映像で道行く人に鑑賞してもらう企画に携わった。映像編集の知識も経験もない私がそんな企画にかかわれたのも、Relight Committeeを通じて出会えた人たちのおかげだ。

企画を行うとき、無謀なことかもしれないことも口に出してみることで無謀じゃなくなることもあるはずだ。

【祖母との会話】

祖母とさまざまな世代の他者による「生と死」を中心とした往復書簡。「90歳の人間への質問」を子供から80代の人々から募集し、その問いに対してメンバーと祖母の雑談を通して応えていく。その対話の様子は映像で撮影して質問者に投げ返し、次の会話へとつなげていき最後は『Counter Void』前でその一連のやりとりを公開する。

往復書簡を公開する試みは、著名なものだとハンナ・アーレントとカール・ヤスパース、川端康成と三島由紀夫などがある。今回は、90年の時を過ごした一般女性がその人生の中で見いだした「生と死」に関する思考を、多様な世代と共有するものだ。

他世代交流の視点から、港区の地域をつなぐ交流の場づくりプロジェクト「芝の家」を例としつつも、他者との交流経験が豊富な芝の家に集う高齢者と違い、より大衆的でどこにでもいる等身大の「おばあちゃん」の意見だからこその意味がある、と提案したメンバーは考えている。

また、インターネットの普及によって同じ価値観を持った人のみで会話できる場が増え、自分と違った価値観を持つ人との交流が希薄になった現代において、異なった意見や価値観を持った人との対話をすることが企画の要だとしている。

質問の募集方法、現代のコミュニケーションのあり方をもう一度見直す点から、現代的な作品の表現手法として祖母との会話の様子をライブ配信をしてはどうか、などの提案もあがった。また、「自分を主軸としたアクション」とするために、単に企画発案者の祖母が応えたり質問を発案者以外の人から集めたりするのではなく、発案者自身の祖母に対する意見を話してみるべきでは、との意見もあがった。

【欲望の生と死】

学生時代の教育実習やメンタルフレンドとの体験から、他者の変化が自身の喜びだと気づいたことが今回の企画のきっかけ。他者の可能性を再発見できる「気づき」の機会を作るために、「したい事ができない」=「欲望が死んでしまう理由」として、ネガティブ思考に着眼し、ネガティブをポジティブに変える装置としてカードを使う。

自身の短所と思う「ネガティブカード」には「意思が弱い」「我が強い」などが書かれたカードがあり、その裏面をめくると「協調性がある」「意志がある」などが表現された「ポジティブカード」が出てくる。短所と長所が文字通り表裏一体となったカードをもとに、欲望の死を救うプロセスを対話形式で進めていく。

この企画に対し、「欲望の死はポジティブなものだけでは解決できないはず」との意見があがった。「欲望を救うポジティブな言葉との出会いはタイミングが重要で、自分自身が能動的に出会った言葉ならしっくりくる」ことから、オノ・ヨーコの「ホワイト・チェス・セット(White Chess Set)」が紹介された。この作品は黒い駒が存在せずすべて白い駒で構成されており、ゲームが進むにつれて敵と味方がわからなくなる。同作品は反戦をテーマにしたものでもあり、またプレイヤー同士でルールを決める楽しみもある。

カードを選択するだけで導き出された「与えられた言葉」よりも、「ホワイト・チェス・セット(White Chess Set)」のように言葉と出会うまでのプロセスを体験者自身が見いだしていくことで「自身の手で考え導き出された言葉」となる。心を動かす装置としての形をどのようなものにするか、そして欲望をどのように扱っていくか。ここからどのように企画が進んでいくか期待したい。

【賞:Prize】

前回の発表で、小山田徹の「ちっちゃい火」やロンドンオリンピックの文化プログラム「Peace Camp」(2012)から着想した「共有の場作り」を企画していたメンバー。前回から今回で企画の内容が最も変化したと思う。

今回は、多和田葉子の短編「不死の島」からインスパイアしたもので、共有空間(コモンズ)ではなく大切なのは価値の共有であるとし、賞で讃えることで価値の共有を図っていくという内容だ。

賞を与えることは、作品に優劣をつける過程で作品に対する共通の価値観を他者と共有し、作品の本質を理解しようとする目的がある。大学で講師をしているメンバーから「学生たちにイベントで賞を出すことを提案したことで、各々が生き生きとそれぞれの作品について考えるようになった」との意見があがった。

この一連のアドバイスを聞き、賞を通じて作品の本質を理解し、他者との共有の価値観を養う「教育的な意味」を持つことに私自身が気づかされた。優劣をつける結果だけに注視し、賞を与えることの本来の意味が形骸化されないことが大切だと思う。

【1.消灯する:黙祷 / 2.タクシー】

二つの企画を提案したメンバーは、前回、六本木周辺を走るタクシーの屋根にある点灯サインを『Counter Void』のミニチュア版に変える企画を発表した。

メンバーは、この1カ月で自身のこれまでの振り返りをしていたと話す。Relight Committeeにエントリーしたころに立ち戻ったとき、2011年の3.11当時に国外にいたことから「自身は体験していない」思いがあったそこにはあったという。大切な人をなくし、その場に立ち会う「共有」ができなった悔しさを抱いたことから、『Counter Void』のテーマである「生と死」や、東日本大震災をきっかけに作品を消灯、再点灯させるRelight Projectに携わることを決意したと話す。

「死の共有」、パブリックアートの死(今回で言えば消灯する)に携わるために、作品自体の消灯と黙祷をする一つ目の企画を提示した。2つ目は前回プレゼンした内容を踏襲した、タクシーを舞台とした装置を考えていきたいという。

メンバーからは「3.11で起きた揺れや日本での当時の体験を共有できていないだけで、国外からみた震災の報道など、視覚だけではない五感で3.11を共有していたのでは」との声があがった。

私は、日本で3.11を体験こそしたものの、近しい人には大きな被害もなく、昨年のRelight Daysの企画のために宮城県を訪れさまざまな方のお話を聞くまでは、それほど当事者意識を持つことができなかった。国内にいても体験を共有した意識を持たない人もいるなか、国外にいたからといって国内の人より共有できていない、疎外感のようなものを感じる必要はないのではないだろうか。

さらに、自身がアーティストであることを踏まえて、普段から作品として形に残る物を制作しているからこそ、今回の企画では「形にならないもの」を作ることに興味があると話した。私自身も、普段の仕事では期間が定められた催事や店舗のデザインを手がけているため、いつかなくなってしまうものをつくることの無力感のようなものを普段から抱いている。形あるものをつくることで共通点のあるメンバーがどのようにこれから企画を進めていくのか、個人的にも期待している。

【THE EIGHT WINDS】

自身の茶道経験から「八風吹不動:八風吹けども動ぜず」をテーマにした茶の湯ワークショップを企画。仕事で大きなチャンスを得たものの、時期同じくしてさまざまな困難が自身に襲いかかり精神的にも肉体的にぼろぼろになっていたとき、1日を振り返る茶道の作法を通じて自分を取り戻すことができたという実体験を話してくれた。そうした体験を多くの人たちに伝えたい思いから企画を立案している。

自身と同じように、またはそれ以上に、日常で立ち止まって振り返りができないくらい多忙なビジネスマンに対し、お茶を淹れるワークショップを通して自身の生き方を見直すきっかけになってほしいと話す。自他ともに認める「ポジティブ」なオーラをまとっていることから、企画発案者とワークショップ体験者が向かい合うだけでも、意識を変革させることができるのでは、との声もあがった。

*

【Mement】は、自身の能力やパーソナルな部分をさらけ出したことで、自身の力だけでなく予想していなかったところからの後押しで企画の進む方向を導き出した。2015年当時の私と共通した点があり、他のメンバーやRelight Committee以外の人とのコラボや協力によって、思いがけない着地点に行き着くのではと感じた。

【祖母との会話】は、異なった価値観を持った人同士の往復書簡を通じて、現代の人が誰しも少なからず抱いている問題にスポットを当てている点で、私自身の中で思考することを踏まえながら、企画当日に90歳の祖母とのやり取りを聴いてみたいと感じた。

【欲望の生と死】は、企画発案者自身の心境と企画内容がリンクしていると私は感じた。体験者の欲望の矛先を明確にしているようで、自身の向かう先を一緒に見つけていこうとする表れとも受け取れる内容だったと思う。

【賞:Prize】は、私自身の賞に対する認識が変わったこともあり、Relight Days当日を通じて体験者の企画との関わりがより深いものになると思えた。

【① 消灯する:黙祷/②タクシー】は、アーティストであるメンバーとデザイナーである私で互いに職種の異なるものの、企画に向けて普段手がけている制作物とは違うものを生み出そうとする考えに共感している。今後の企画の落とし所が楽しみだ。

【THE EIGHT WINDS】は、茶道を通じたほんの些細な心境の変化から、仕事や家庭、身近な人間関係など、私たちを取り巻く環境にいい流れを作るものかもしれないと実感した。

各々の「個人を主軸」から生まれた企画たち。それぞれに私自身もさまざまな考えを抱かせてもらった今回のRelight Committeeだった。

Relight Committtee手作りのホリデーパーティ

1月からの流れを全体で確認した後、後半はクリスマス・イヴにぴったりのホリデーパーティが開催された。Relight Committeeメンバーだけでなく、メンバーそれぞれの家族や知人、パートナーなどを招いたイベントだ。

Relight Committee2016年メンバー有志による、コーラス部のクリスマスソングで幕を開けたクリスマス会。メンバー同士の懇親や、総勢50名近い人たちによる大プレゼント交換会が行われた。

プレゼントを持参した人とプレゼントを受け取った人との奇跡的な組み合わせに、終始笑顔の絶えない会となった。メンバーでなければなかなか理解するのが難しいRelight Committeeの活動を、こうした形を通じて少しでも身近な人たちに知ってもらうよい機会となったのではないだろうか。

最後は、全員で『We Wish You a Merry Christmas』を合唱し今回のRelight Committeeは幕を閉じた。

年が明けて、1月のRelight CommitteeはRelight Daysを2カ月後に控えた時期である。昨年を振り返ると、メンバー同士がRelight Committeeだけでなく自主的に集まりながら、本番に向けた大詰めの議論や作業をしていたことを思い出す。

次回は、それぞれの最終形に近い企画が持ち寄られる。今からが楽しみだ。

レポート執筆:宍甘央治(Relight Committee2015)

写真:丸尾隆一