アート的に考えることから

今回もまた内容を変更し、前回の投稿の流れを引き継ぎながら、アーティスト的な思考と行動について考えてみたいと思います。

そもそも、私が美術館に展示されている絵画や彫刻以外のアートを知り、興味を持ったのは大学生のころでした。昔からアートが好きだったというようなことはなく、大学生のころに取り組んでいたまちづくり活動の一環で小さなカフェを運営しており、その活動資金を集めるためのプレゼンテーションの場でBEPPU PROJECTの創設者であるアーティストの山出淳也氏に出会ったことがきっかけです。

それまでに、私がアーティストに対して持っていたイメージは、黙々とスタジオで作品制作をするというステレオタイプなものであり、アーティストが資金集めのためにプレゼンテーションを行っている姿には驚かされました(そしてそのプレゼンテーションはとてもカッコよかった)。

その後、彼からさまざまなアーティストのプロジェクトについて話を聞く中で、アーティストの思考と行動、また一部のアーティストは一つの作品やプロジェクトを実現させるために本当に多くの人と関係を築きプロジェクトを行なうということを知り、自身が抱いていたアーティストに対するステレオタイプのイメージが大きく変わったことを覚えています。

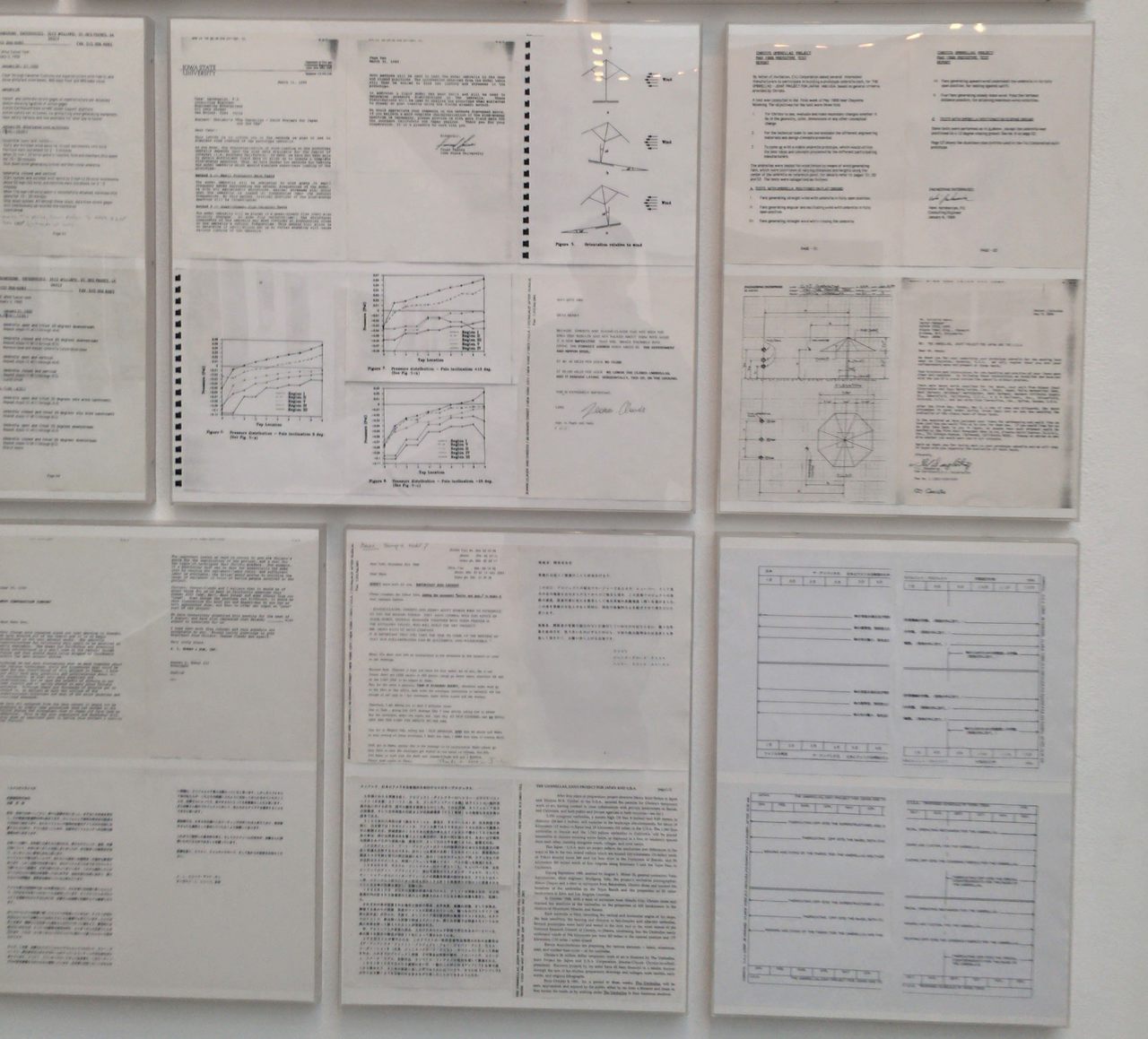

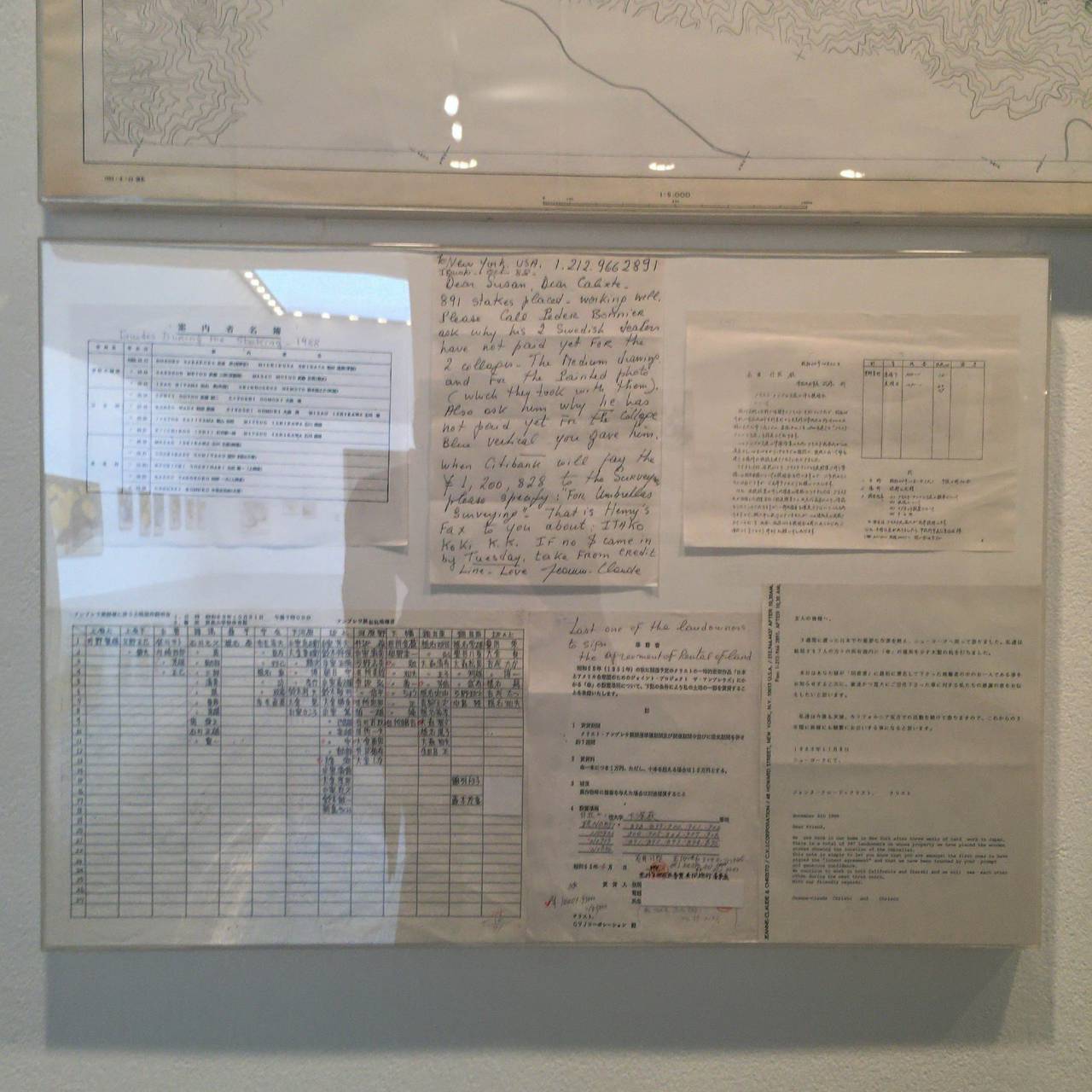

たとえば、アーティストのクリストは、一つのプロジェクトの実現には数年から数十年の歳月がかかります。なぜなら、そのプランニングからその実現に至るまでの一切の費用を助成金や企業協賛などに頼らず自身で捻出しながら、実現に必要な許認可や地域との合意形成をすべて自身のチームで行なうためです。先日まで水戸芸術館で行われていた「クリストとジャンヌ=クロード アンブレラ 日本=アメリカ合衆国 1984-91」展では、彼らが水戸とカリフォルニアで実現させた「アンブレラプロジェクト」に関するさまざまなドキュメントが展示されていました。会場には作品の写真やドローイングだけでなく、契約書や工程表、施工図面、行政の許認可、土地の所有者への支払い金額など、実現に至るまでに不可欠だったさまざまな資料が展示されており、その長く複雑なプロセスから実現の大変さが伝わってきました。

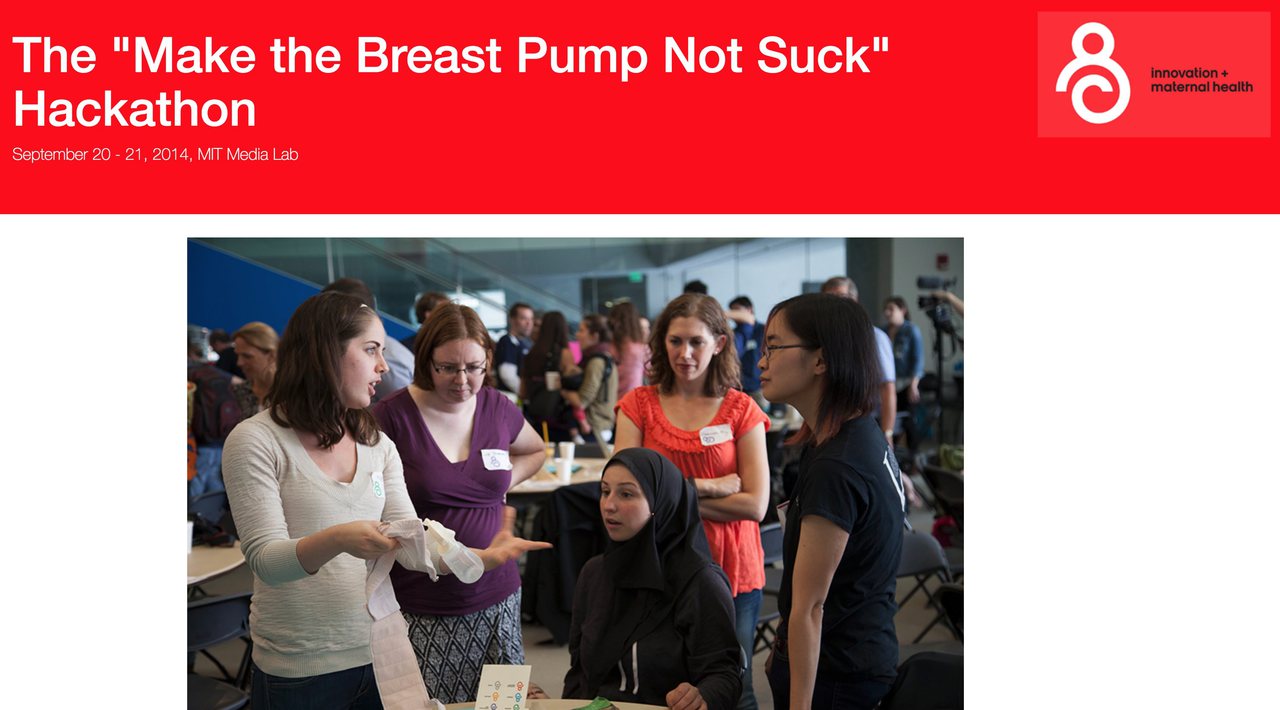

また、アーティストのCatherine D’lgnazioは、アメリカで利用されている搾乳器がデザインや触感などさまざまな点でよいものではないということから、ハッカソンを企画し搾乳器をリデザインするプロジェクトを行いました。ハッカソン開催前に、全米で搾乳器を利用する女性に搾乳器に関する意見を集め、集まった意見をカテゴリーに分けハッカソン参加チームに示すことで、アイディアがより具体的になるようにしました。そして、このハッカソンはただ単に搾乳器のデザインを改善することを目指すだけでなく、同時になぜまち中に授乳できるスペースは少ないのかなど、子育てがしにくい私たちの社会環境を可視化させるアートプロジェクトであったと言えるでしょう。

このようなアーティストの思考方法や姿勢、そして行動をアーティストではない私でも身につけることはできないか。そして、こうしたアーティスト的なアプローチこそ閉塞した状況を打破していくには必要だと確信しました。同時に、アーティストのこうした思考と行動を知らない人に伝えていくことで、アーティスト的な思考と行動をもってそれぞれの領域にまだここにない価値や出会いを生み出していくのではないかというのが、Relight Committee設立に対する私個人の思いです。

第1回のコラムでも書きましたが、私は、Relight Committeeの参加者にアーティストになってもらいたいわけでも、アーティストをマネジメントする仕事についてほしいとも思っていません。過程のなかでそれらを志す人がでてくるのは大変うれしいことですが、それが主たる目的ではありません。

上述したように、一人ひとりが起業家として、エンジニアとして、主婦として、弁護士として、サラリーマンとしてアーティスト的な思考や行動によって、社会に価値をつくり出していってほしい。そして同時に、世の中にある数多のアーティストの作品やプロジェクトに興味を持っていってほしいと思っています。

(2016年12月9日)

特定非営利活動法人インビジブル:林曉甫

講座レポート第5回(2016年11月12日)

報告:井上愉可里

「社会におけるアートの常識と倫理」

7月から開講した全9回の講座もちょうど折り返し地点。

今回の講座は、受講生であるRelight Committee2016のメンバー(以下、RC16)が「生と死」をテーマに、この1カ月間考えてきた企画案のプレゼンと、昨今話題となった、生命に関して触れるアート界隈のいくつかのニュースをふまえた座学とディベートを行った。またランチ時には、ゲストにアーツカウンシル東京プロジェクトディレクターの森司氏を迎え自身の背景や現在の活動、またアートやアートプロジェクトに対する思いお話しを伺うという濃厚な内容。そんなスペシャルな1日を、レポートする。

スタートは「健全」な朝のラジオ体操

11月12日、前日の雨とはうって変わって青空が気持ちのよい朝9時。いつもの「アーツ千代田3331」に聞き慣れた軽快な音楽が流れる。前回から行っている「ラジオ体操」で心も体も一気に温まり、久しぶりの緊張感もほぐれていく。これから寒くなっていく講座日の朝に必須のプログラムとなりそうだ。

温まったところで、まずは、恒例となっているRelight Committeeの「Instagram」にこの1カ月で投稿された写真の共有から。今回紹介された動画がこちら。福島県飯館村を走る列車の車窓から撮影された動画だ。流れる景色に次々と現れるビニールで覆われたものは、汚染土を固めたものだそう。青空にススキ、家屋や車が映る中に異様な存在感を放つ。

瀬戸内国際芸術祭やあいちトリエンナーレが閉幕を迎える中、会期中のさいたまトリエンナーレ、茨城県北芸術祭、TERATOTERA祭り2016などのアートプロジェクトの写真も。近年の日本における地域アートプロジェクトの多さを改めて実感した。

『Relight Days』企画プレゼン

RCは、2017年3月11日〜13日の3日間で『Relight Days』という企画を実施する。企画は各々の視点で「生と死」をテーマに立案。今日は、RC16それぞれが考えた企画が発表された。

持ち時間は、質問やフィードバックも含め30分程度。「こんなことを考えているがどうしたらいいか」などの問いやアイデアベースのものでも構わない。

捨てられない物について「物の生と死」という視点で企画を立てたメンバーに対して、違う人の「消費」を体験する山出淳也さんの作品を参照してはどうか、とアドバイスがされた。この作品は、ある人物のレシートを集め、それと同じ物を購入して生活するというもの。「他人の消費行動を追体験することで価値観が変化するかもという、思考のプロセスを作品化しているおもしろい例。なにか発見があるかもしれない」と意見が交わされた。

RCでは、関連がありそうなアーティストやプロジェクトの紹介、現在見ることのできる展覧会などの情報が頻出する。自分が知らなかったアーティストもあるが、どれも「アートと社会」という視点を持ちながら作品を発表しているものばかりだ。

暖かい火を囲みながら、生と死を語り合うための「対話の装置」をつくりたいというメンバーは、ロンドンオリンピックの文化プログラム「Peace Camp」(2012)を例に挙げた。iPadのコネクタが見当たらずプレゼン資料がプロジェクタに映らないトラブルのため、小さな画面を十数人が机に乗り出して写真を覗き込んで話を聞いていたのだが、その様子を見て、別のメンバーから「こういう『ぎゅっ』と人が集まるような状況をこの企画でつくりたいんじゃないかな」と、鋭い意見も。

続いて、2つの案を企画したメンバーのプレゼン。一つ目は、芸術が与える命の危機についてトークセッションをしたいという案。これはTOKYO DESIGN WEEK(TDW)における火災事故をきっかけに、誰もがアートプロジェクトにかかわる中で「命の危機」を自分事と捉えて考えてほしい、という思いが込められていた。

2つ目は、一人暮らしをしている90歳の祖母と「生と死」について話をすることが多いことをヒントに、その祖母との会話をなにか作品としてできないかという案だ。この考えに対して、「先人の知恵」を世の中に対するリスクマネジメントとして捉えたときに、どんなアウトプットがあるか、もしかしたら2つの企画を組み合わせたらおもしろいのではないかとのアドバイスが飛び交った。掛け合わせることでさらに彼の独自性が表現された企画となりそうで、とても楽しみだ。

宮城県出身で音楽活動をしているメンバーは、震災の記憶と向き合う中でたどり着いたキーワード「memento mori(死を見つめて今を生きる)」から、「今」「愛」「死」の3つの言葉より連想した曲を演奏するミニコンサートを開催したいという案が出た。

他のメンバーからは、自身の仕事で扱っている「遺言」から遺言書にある備考欄を「未来へのラブレター」と捉え、想いを伝えることができたらおもしろいのではという案や、やりたいことをあきらめる思考や欲望を「死」と捉え、「思考・欲望の生と死」をテーマにしたいという案などが発表された。

アーティストとして活動しているメンバーからは、「作品を作るならばRelight Projectが立ち上がるきっかけになった宮島達男氏の『Counter Void』ときちんと向き合ってつくりたい」という強い意志のもとにいくつかの案が話された。これに対し「アーティストとして表現をすることは思考の種を蒔くといえるかもしれない。RCではもう少し踏み込んで、作品に参加をする人の体験も具体的にイメージしてほしい。種を蒔くだけではなく、作品をきっかけにどのような花が咲くのかを想像しよう」とのアドバイスがあった。 各々が発表した企画は、それぞれの個人の背景や価値観が現れた魅力的なものばかりだった。「発想の起点は個人から」という今回の企画趣旨が影響しているのかもしれない。

「一人ひとりの個性が出ていて、とても楽しみになってきました。これからは場所や当日のタイムラインなど具体的なことを詰めていきますが、企画は継続的に考えていってください」とinVisible 菊池さんの言葉とともにプレゼンタイムが終了した。

「アーティストが人生の選択肢として、普通に存在する社会に」

森司さんを迎えて

次に、お弁当を食べながらのランチ会では、ゲストにアーツカウンシル東京プロジェクトディレクター森司さんを迎えて、「社会彫刻家」としてのご自身の背景や現在の活動、またアートやアートプロジェクトに対する思いなどをうかがった。

簡単に森さんの紹介から。水戸芸術館現代美術センター主任学芸員を20年間勤め、現在はアーツカウンシル東京でさまざまなプロジェクトの枠組みをつくっている。かかわった主なプロジェクトは「東京アートポイント計画」「TARL(Tokyo Art Research Lab)」「TURN」など。

Relight Projectも「東京アートポイント計画」の一環として実施しており、発足のきっかけとなった方。昨年度のRCにもたびたび参加いただくこともあり、Relight Committee2015のメンバーにとっては久々のうれしい再会でもあった。

まず、森さんのアートへの思いから。

アーティストに対する一般的なイメージが「食べていけない」「何をやっているかわからない」「存在は知っているが周りにいないから実態がわからない」など全体的に「よくわからないもの」だと捉えられている。そのため、アーティストになりたい人は、一度は「止めておいたら」といわれる経験があるのではないか、と森さんは指摘する。

アートが本質的に持っている「不安定さ」や、肌感覚で感じる「アーティストのわからなさ」があるということをふまえたうえで、アーティストを「人生の選択肢として普通に存在することができる土壌を社会につくりたい」と森さんは考えているとのこと。淡々と語られる口調とは裏腹の熱い思いに、一気に引き込まれた。

「なぜキュレーターから今の立場に転身することになったのか?」という問いに対しては、水戸芸術館のキュレーターとして現代アートの企画をしていた中で、日常という概念が美術館に入ることの難しさや、アートの表現が形のないものに変化してきている中で美術館の中だけでは作品のすべてを表現できない、と考えたのがきっかけだったそう。

また、たとえば弁護士・医者などの語りに見られる、教育がその人の言語をつくるシステムに魅力を感じていて、アートも好き勝手やっているように見えて、やりたいことを実現するための必要な認識や言語、概念が存在しているということ。それらの概念をきちんと学習できる環境を増やし、アートの魅力を伝えていきたいという思いが、現在の学校(TARL)などにつながっているそう。

ほかにも、アートを語るためには、同時代や少し前の時代の活動を基準にしながら「アートってなんだろう?」ということを自分の中につくることや、前後の時代のアートシーンの知識が必要だということ。「アートに関する『わからない』はずっと『わからない』ままだが、基礎が重要。先がどうなるか『わからない』のは当たり前だが、怖いのは基礎がないことで自分が何を扱っているのかわからなくなること。そのうえで、基礎が理解できて使いこなせればいいが、思っている以上に基礎は教えるのが難しい。そこに対するRCの試みはよいデザインがされていて、とても期待をしている」といったお話をしていただいた。

RCは、日頃からさまざまなアートと社会についての講義や対話を行うなかで、そのたびに「わからない」思いを常に抱えながら考え続けている。その「わからない」がどこから来ているのか、どういったことなのかを向き合うことが、「社会彫刻家」として必要な姿勢であると考えている。同時に、社会とつながるためには「アートだから」と煙に巻かずに、伝えるための言語や手段、それらを裏付けするための「アートの基礎」を身につけることが大切だと、感じた時間だった。

対話&ディベート「アートという名の常識と倫理」

今回は、アーティストやアート活動の事例を交えての座学ではなく、少し様相を変えて「アートという名の常識と倫理」をテーマに、RCメンバーのSNS上での議論をもとにした対話と、ディベートが行われた。

前回の講座から1カ月の間に起こった、TOKYO DESIGN WEEK(TDW)の火災事故、あいちトリエンナーレ2016のラウラ・リマ《フーガ(Flight)》における鳥の扱い、多摩美術大学の学園祭での葬式パフォーマンスなど、アートが取り巻くさまざまな出来事が起きた。

まず、TDWの火災事故の後、RC16の田島さんが自身のSNS上の投稿をきっかけに、さまざまな議論が行われたとのこと。投稿の内容や、どのような思いで投稿をするに至ったのか、またSNS上の議論の中で集まってきた意見やそれをふまえて考えたことなどを紹介してくれた。

「当事者の適切な知識に基づく対策が実施するうえで必要だ、という自覚がないことはもちろん、素人がつくったものに子供を遊ばせるリスクを参加者が自覚していたか、またその危険性を明示する必要があったのではないか」「作品で遊べない事がデザインやアートでなくなる訳ではないし、遊具として開放するのであれば安全基準は公共の遊具と同等にすべきで、それに通らないものは展示で止めておくべきではないか」などの議論が交わされた。この議論をふまえて、田島さんからはロンドンの美術大学で展示をする際に使用されるリスクアセスメントシートが紹介された。

シートには、以下の内容を記載する欄がある。

- どのような危険や健康被害があるか

- その危険などに対してどのような対策を取っているか

- それはどれくらいの危険性があり、どのくらい起こりえるものか

これらの内容を学生自身がシート上に記入し、担当教員と設備管理者が共有する。そこから、必要であれば実際にテストを行ってから展示の許可がおりる仕組みだという。

「SNS上での意見を見ていると、当事者たちへのバッシングなどが多く自分事として捉えている人が少ないと感じた。アートプロジェクトにかかわるものとして、現実的にこれらの問題を捉え、対策をしていきたい。このままだと、なにかしらの規制が設けられてアートプロジェクトが死んでしまう危機感を持った」と、田島さんは話す。

このような問題に対して現実的にどう行動をしていくのか、各々が自分事として意識し考えるために、RCではディベートを行うこととなった。

「芸術に規制は必要か、不要か」

メンバーを2グルーブに分けたディベートのテーマは、「芸術(アート・表現活動)に規制は必要か、不要か」。RC16と15、森さんとアーツカウンシル東京の中田さんも交えてグループは構成された。また、事務局メンバーとRC15の計4名が審判役となり、inVisible菊池さん林さんの司会でディベートはスタートした。

グループは、自身の心情に関係なく、自動的にグループ割がなされた。あくまでディベートを通じてテーマについて深掘りして考えているための訓練だ。

私は「規制は不要」のグループに参加。なぜ規制が不要なのか、メンバーと決めたオープニングステートメントは「そもそもアート活動は自発的な表現の権利である。規制はアートに組み込まれるべきものではなく、外にあるべきであり、アートそのものへの規制は不要である」といった内容とした。

対して「規制は必要」のチームのオープニングステートメントは「アート活動は社会活動の一環。異なる他者と社会を築くうえで、他人の尊厳を侵さない制約の中でアート活動は行われるべきであり、規制は必要である」といった内容となった。これらのステートメントをもとに、ディベートは展開された。

アートを社会活動とした場合に「アール・ブリュット」はアートではないのか、などの意見が。また、「尊厳を侵すようなアート活動とは」という問いに対して、ヘイトスピーチなどを例に挙げ、そもそもヘイトスピーチはアートなのかといった議論も交わされた。私も含め、ディベート自体に慣れていないメンバーもいたため議論が停滞する場面もあり、途中で司会から「論点を変える」という技も教わった。

短い時間ながら、いくつかのトピックが議論されたディベート。審査員の結果は2対2で辛くも同点となったが、「規制は必要」チームは最初から最後までステートメントの立論にブレがなく、敵ながら感心しきりであった。

初めてのRCでのディベート、私はほとんど発言できなかった。だが、同テーマで対話とディベートを行ったことで、座学による受け身の学びよりも「自分だったらどうするか」といった自身の内面を探ることができ、考えがより深まったように思う。

「正しいか」「正しくないか」ではなく、結論から筋道を論理立てていくことで物事を俯瞰することができた。そこから、自分自身の言葉でどう伝えるかについても考えさせられた。こうしたアートに関する対話やディベート経験を重ねることで、アートの「わからない」をわからないなりに少しずつ言葉にできるかもしれないと感じた。

リアルタイムに起きている世の中の出来事をテーマに扱いながら、より身近にアートと社会のあり方を問うことができた今回。「誰でも、みなアーティストになれる」と掲げ、市民大学として「社会彫刻家」の育成を目指すRCにおいて、そのアーティストへの印象が「なにをやっているかわからない」では、社会と積極的につながることは困難であるし、アーティストはやはり遠い存在のままだろう。アートが持っている不安定さやダークな面、わからなさが本質的に変わらないとしても、アーティストのわからなさを少しでも健全な、親しみやすく少しでもわかりやすい形にして伝えることで、社会とよりかかわれることができるのではないだろうか。

次回はクリスマスイブ。RC16たちの企画のアップデートや進捗の報告を行ったあとは、家族・友人たちとホリデーバーティーを行う予定。まずは身近な人々にアートを感じてもらえる時間となるだろう。RCの挑戦は続く。

レポート執筆:井上愉可里(Relight Committee2015)

写真:丸尾隆一