労働者の権利というそもそもの話

ヨーロッパに向かうとき、ストライキの季節だと少し緊張する。これまで何度も空港や地下鉄のストに遭遇し、右往左往した経験があるからだ。ただ一方で、周囲にいた人々がわりとあっさり引き下がっていたのには驚き(もちろん大声で悪態をつく人やモノに当たる人もいたけれども、それも含めて)、「へえ、日常的にストに遭ったりストをしたりしているのだなあ」と感心した。ちなみに筆者はストライキをしたことがない。

さて、日本国憲法28条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とある。これは賃金労働者に認められた権利で、団結権は労働組合をつくる権利、団体交渉権は使用者と交渉し労働協約を結ぶ権利、団体行動権はストライキをする権利だ。

さらにこれら労働三権は、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法(労働三法)で具体的に保障されている。これらは労働者を守るための法律で、従わなければならないのは使用者である。使用者が法律違反をしていれば、懲役や罰金など刑罰を課される可能性がある。憲法が保障する勤労者の権利を侵害しているからだ。

そして労働基準法は契約、賃金、労働時間や年次有給休業、産前産後休業などに関する最低基準を定めたもの、労働組合法は労働者が団結し自分たちの代表者を通じて使用者と対等な立場で交渉し協約を結ぶためのもの、労働関係調整法は使用者と労働者の間の労働争議を予防または解決する手続きを定めたものである。これらはここでいう労働者は、監督者による指揮命令の下で働くなど一定の条件を満たす(=「労働者性」のある)人のことを指す。

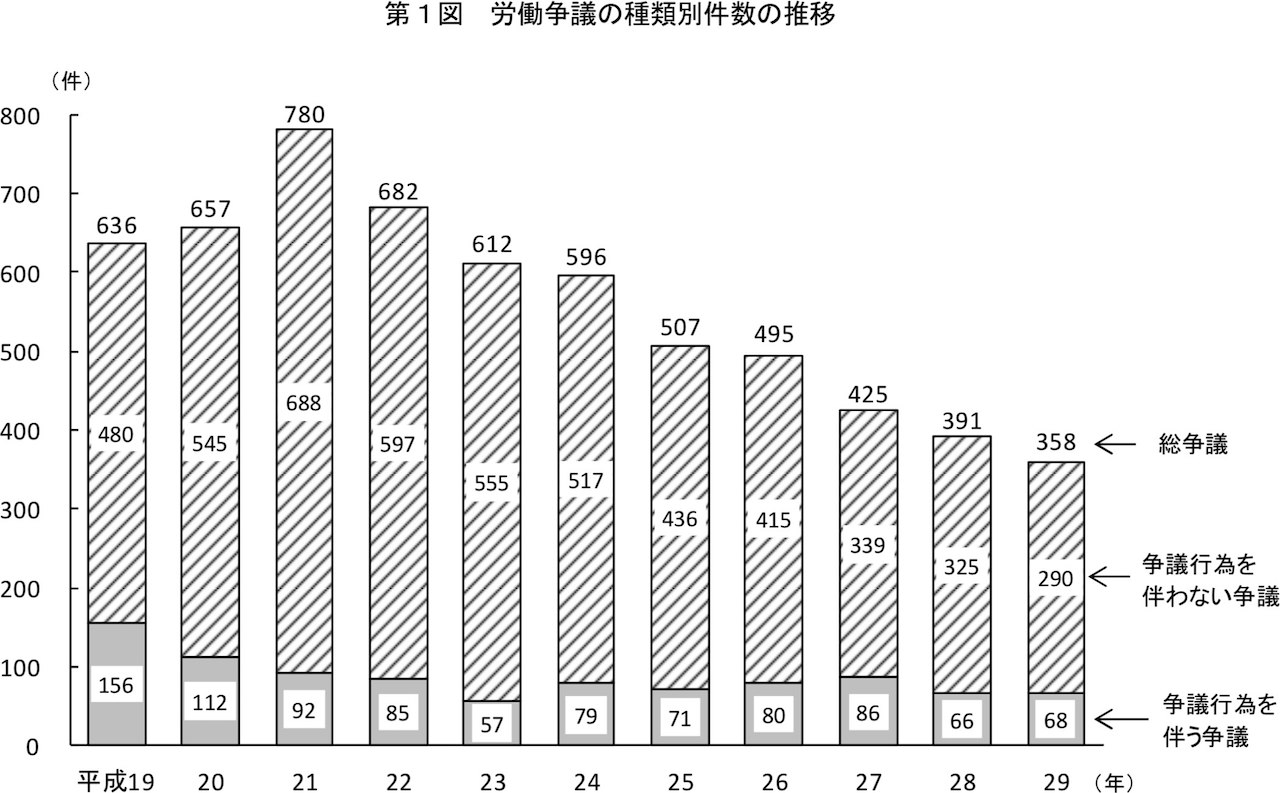

ストライキは、一定数の労働者がいっせいに働くことを放棄し、経営側に打撃を与える労働争議の最後の手段だ。くりかえすが、憲法で保障されている。厚生労働省「労働争議統計調査」によると、2017年度の日本の総争議件数は358件で、1955年以降最も少なかった。半日以上のストライキと作業所閉鎖に限定した2016年の争議件数を、筆者がストに遭遇した国と比較してみると、日本が31件なのに対して、イギリス101件、ドイツ718件だった。どの国でもこの20年間で減少している。また2016年の労働組合組織率は日本17.3%、イギリス23.5%、ドイツ18.4%で、こちらもいずれも減少傾向にある。労働争議件数の減少と組合組織率の低下は、「労使間の争いのない平和な職場」が増えたことを意味するのではもちろんなく、権利主体としての「労働者」の足場が以前より危うくなっていることを示している。

「労働争議の種類別件数の推移」

(出所)厚生労働省 平成29年「労働争議統計調査」

また上述した日本の2017年度の総争議、その内訳は賃金に関するものが50.6%、賃金以外の労働条件が12.8%、経営・雇用・人事に関するものが34.1%だった。さらに、労働基準監督署が2018年度に労働基準関係法令に違反する疑いがあるとしたのは25,676事業所で前年度比1.07倍となり、実際に違反するとして指導された内訳は、長時間労働が11,592件、賃金不払残業(いわゆる「サービス残業」)が1,868件、過重労働が2,773件だった。ただ、こうして争議件数や違反事例として表面化した値が氷山の一角にすぎないことを、われわれはよく知っている。

さて第1回で紹介した公的な文化事業やアートプロジェクトにかかわる人々へのインタヴュー、その対象者のうち労働者性があるのは派遣社員、契約社員など主に非正規雇用の事業マネージャーや施設スタッフである。調査では規定を超える長時間労働、賃金不払残業、過重労働による健康被害のエピソードが複数あった。それでも、国民健康保険の支払いが厳しいと交渉しその金額分を給与に上乗せして受け取ったり、退職後に規定を大幅に超える残業があったことを申請し特定受資格者として失業給付を受けたり、辞めるときに経営者に雇用保険に遡って加入してもらい失業給付を受けたりと、「労働者の権利」に踏みとどまったケースもある。

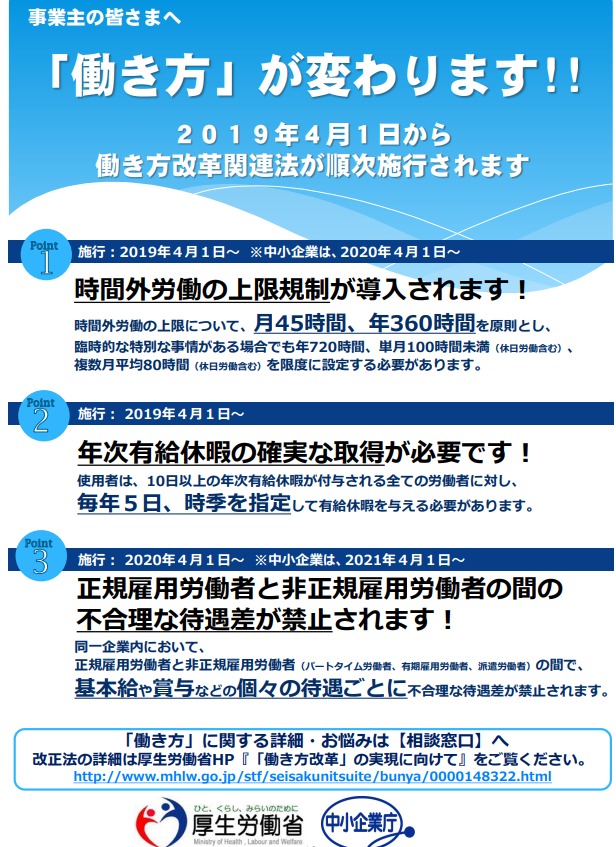

これに対しフリーランス・自営業、事業請負は、指揮命令関係ではなく対等な関係で契約を結ぶとされる。実際、契約時に自身の業績を示し条件を上方修正したケースもあった。しかし多くの場合、実質的に「組織」対「個人」となるし、下請け・孫請けの出来高払いとなると請負う側は不利な立場になる。労働者性がないと判断されるケースでも、構造的に権力関係に置かれてしまうのだ。さらに、指揮命令する立場の経営者も厳しい状況にある。公的事業を受託する会社の売り上げから家賃と人件費、経費を除くと自身の収入がない、NPO役員としてフルタイム無償で働いたというケースもあった。独立行政法人労働政策研究・研修機構が2004年時点で、就労形態の多様化に伴い増加した「労働者性の有無」の判断が難しい就労者に対する雇用・社会保障が不十分であることを指摘しているが、これはアートの世界でもあてはまる。2019年4月から働き方改革関連法が順次施行され残業規制などが以前よりは厳しくなるが、フリーランスはこの対象外である。

労働基準法第一条2には「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」とある。労働者の権利は、長い時間をかけて労働者自身が勝ち取ってきたものだ。その歴史のうえにまずはしっかり足場を固めたい。

最終回は、アートをめぐる構造的な問題と今後の可能性について考える。

(2019年2月4日)

おすすめの1冊

『若い芸術家たちの労働』(2011)、続編(2012)、続々編(2014)、吉澤弥生