Q3. 地域を新しい角度で見るプロジェクトを通して醸成されるものとは?

執筆:中川 直幸

(ことくらす合同会社 代表社員/まるごと美術館 キュレーター/NPO ANEWALGallery 理事)

a3.曽我高明氏

1997年に東京の墨田区向島でオープンした現代美術のオルタナティブスペース「現代美術製作所」のディレクター。2017年からは京都市上京区に移転。国内外の若手アーティストによる企画展、レクチャー、パフォーマンス、ビデオ上映、演劇、ライブイベントなど展覧会の他、地域と密接につながるアートプロジェクトのマネジメントにも数多く参加する。事務局に参加した主なアートプロジェクトとして、墨東まち見世、向島アートまち大学など。現在、向島学会理事。

根本さんがいっておられた「見る見る変わっていく地域」や「新しい価値観の創造」が社会に何をもたらすのか、その考察に関して、現代美術製作所のディレクターである曽我高明さんにうかがいました。曽我さんは、現代美術製作所のディレクターとして1997年から墨田区東向島にて数多くの地域共創型のアートプロジェクトにかかわり、プトジェクトを通して変わってゆくまちを見てこられました。実は今回のテーマが決まる前、コロナ災禍真っ只中だった2021年の夏に、曽我さんとオンラインで3時間ほど、現代美術製作所がかかわった墨田区のプロジェクトの話をうかがっていました。どこかで公開したいと考えていたのですが、今回はそのときのzoom会議の録画データを見返し、プロジェクト事例と地域社会やプロジェクトに起こった変化をまとめました。プロジェクトは一つずつ紹介していきますが、そこには以前行ったプロジェクトがベースにあったり、地域の別のプロジェクトと共創したり、ヨコでつながったり、時間、人間関係、アート、地域活動が複雑に絡みあっています。単発のイベントを行いこのような結果になったといえないのですが、なるべく時系列にまとめて、上下の時間軸の流れを確認していただけるように心がけました。向島、墨東エリアの、まるで微生物であふれる肥沃な土壌が持つ複雑な生態系の熱のようなものだけでも感じていただければうれしいです。

以下の画像はすべて曽我高明氏のZoomでの共有資料をスクリーンショットしたもの。事例のテキストは曽我氏制作。

ドンツキ協会

今回は、僕が1997年から2016年くらいまで、向島で経験してきたことを中心にお話しします。

さて、のっけから何の写真かと思われそうですが。

ドンツキ協会は、向島をベースに活動するグループで、路上観察的な手法を取り入れながらドンツキ(袋小路)の調査・研究をするとともに、ドンツキクエストというツアーやイベントを通し、ドンツキの新たな楽しみ方を提案しています。2012年、「向島39アート」のときに発足イベントを開催。現在は斎藤佳さんを会長に、木村吉見さん、藤城康志さん3名で活動しています。これは2017年に行った「第1回ドンツキオープンゴルフ選手権@向島CC」というイベントで、京島、八広の界隈の路地をコースに見立て、雨傘とゴムボールを使い、パターゴルフをしながら巡るというもの。ゲリラ開催でしたけど、その場その場で住人の方に説明しながらご了解をいただいていました。不思議な顔をしながらも、最後は笑って許してくれる方が多かったですね。ちょっと不機嫌な様子が見えたら、すぐにコースを変えてみたり、臨機応変な対応で乗り切っていました。真面目さとユーモアが渾然一体の、彼らの真骨頂が発揮されたイベントだったと思います。

現代美術製作所

ちょっと自分のことを話しましょう。

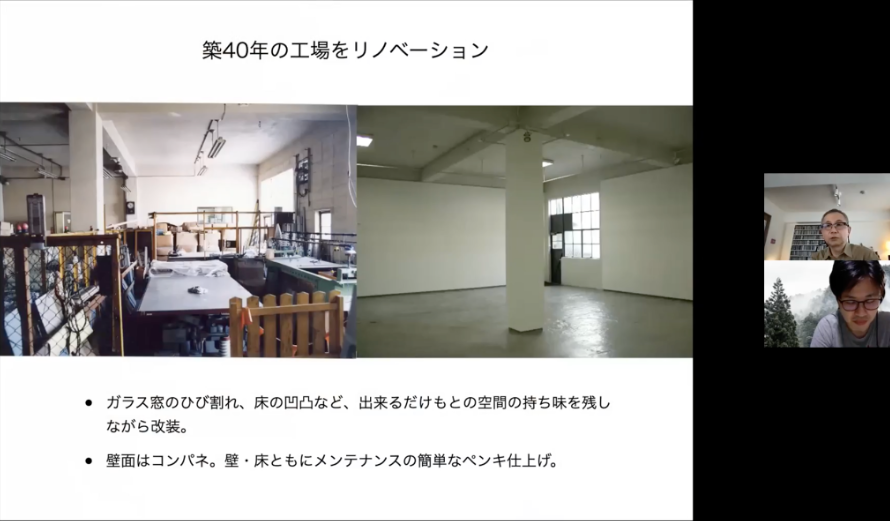

現代美術製作所は、1997年から2016年まで東京の墨田区の向島(墨田区墨田1丁目)を拠点に活動し、2017年からは京都の上京区に場所を移しました。向島の拠点は、もともと自分の祖父が始めたゴム工場の建物を一部ギャラリーに改装し、妹と二人で運営をしていました。

そのとき、友人を介して知り合った大岩オスカールさんが、すぐ近くの北千住に住んでいて、ギャラリーを始めるときにいろいろと相談に乗ってもらいました。彼はサンパウロ大学で建築を学び、最初に日本に来たころは設計事務所で働いていたのも知っていましたから、ギャラリーのリノベーションのアイデアも出してもらい、最初の展覧会も彼にお願いしました。日系2世で、日本語もたどたどしいところがあるし、初めのうちは僕の両親も「この人は一体誰なの?」と不審な顔をしていましたけれど、1997年秋にオスカールさんの個展が始まる直前、マジックインキを使って、ギャラリーの床にたった2日で大きな線路の作品を描いたのを目の当たりにして、すっかり感心してしまい、それ以降アート活動を応援してくれるようになりました。

タムラサトルさんの場合、大がかりな作品の展示に彼の友達がたくさん応援に来てくれました。そのときに、いろいろな人と一緒に展示をつくるのが楽しかったですね。完成するまでのプロセスのおもしろさを発見したといいますか。

展覧会には、筑波大学でタムラさんの同期だったグラインダーマンや、先輩の明和電機の土佐さんなども見にいらしてくれたり、展覧会を通し、いろいろな方と知り合うこともできました。

展覧会を続けているうち、次第にさまざまな人が設営や搬出のボランティアで関わってくれるようになりました。美大を目指していた地元の男の子、高校生の制服のままでお手伝いに来た女の子、学生から社会人まで、本当にいろいろな方のお世話になりました。お弁当やお茶菓子くらいしかお礼ができなかったのに、とても熱心にお手伝いいただきましたけれど、あれは今で言う「やりがい搾取」ではなかったかと思うと気になります。でも、そのうちの何人かの方が、その後に美術館や美術関連の職場で立派な仕事をされているのを見るとホッとしますね。

地域とのつながり

現代美術製作所の活動を通して、地元とのつながりが生まれました。

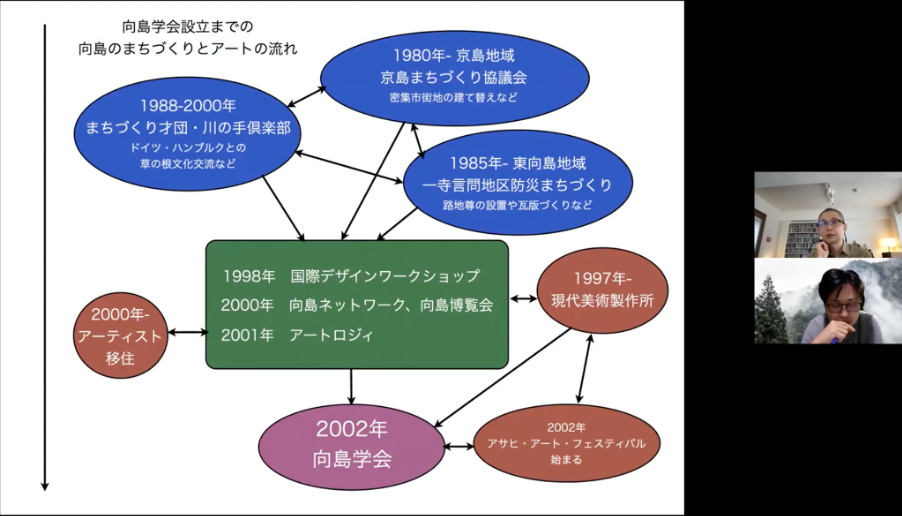

さて、2002年に向島学会が発足し(2006年にNPO法人化)、僕も理事として参加しました。これは長年向島地域で、防災や密集市街地再生のまちづくり活動を行なってきた有志が集い、創設したプラットフォームです。

特に2000年前後、地元では、いくつかの草の根的なまちづくりイベントが開催され、まちなかのキーマンのネットワークが徐々に深まる一方、それらのイベントを通し、向島の空き家に、新住民としてアーティストが少しずつ住み始めました。そうした動きも踏まえ、新たなまちづくりの団体として向島学会が生まれました。向島では、それ以前にもドイツ・オッテンゼン市との交流や、工場跡地での野外演劇の試みなど、地域住民による文化振興の試みがありました。もともと地域のキーマンの中に、新しい表現やアーティストをすんなり受け入れる素地があったと思います。

他方で、2002年は地元のアサヒビール株式会社が、アサヒ・アート・フェスティバルをスタートした年でもあります。インディペンデント・キュレーターの嘉藤笑子さん、楽の会の清水永子さんらとともに、最初の段階から現代美術製作所もメンバーとして参加し、フェスティバルと向島地域のつなぎぎ役にもなりました。

向島学会は、まちづくり、アーカイブ、交流、アートなど、複数のゆるい部会に分かれて活動しています。たとえば、まちづくり部会では、商店街で空き店舗の再生プロジェクトに関わったり、交流部会が他の地域や海外のまちづくり団体と交流を行うほか、アート部会では地域を対象にしたプロジェクトを企画したりしています。とはいえ、きちんと組織立ったものではなく、一人の人がいろいろな部会に参加しますし、一つの活動にまちづくり・交流・アートというように複数の要素が関わることもあるので、あくまで便宜的な分け方に過ぎませんが。

近年はコロナの流行でしばらくお休みしていましたが、向島学会では年に数回「交流のサロン」を開催し、毎回テーマを決め、時にはゲストも招いて、まちづくりやアートに関する新しい情報を会員と共有しています。サロンには会員以外の人も参加できるので、地域の中のネットワークを培う大切な役目も果たしています。

向島スタディーズと向島デザイナーズ

墨田区の向島は、日本有数の木造密集市街地として知られ、長年さまざまな大学や学生たちがフィールドワークを行い、防災や都市計画などに関する調査研究が行われてきました。近年では長屋の活用やアートプロジェクトに関する研究も増えています。

2010年から向島学会の始めた「向島スタディーズ」は、こうした研究を大学の中だけに止めるのではなく地元に還元するため、毎年春に開催している学生論文発表会です。近年「○○スタディーズ」という名称が方々で見られますが、僕らがカルチュラルスタディーズから発想してつけたもので、たぶん向島が最初だったと思います。

発表の持ち時間は一人7分、大学での発表と同じスタイルで報告をしてもらい、その後に地域の人からの質問を受けます。「向島スタディーズを経験してこそ、本当の卒業だよね」なんて、よくみんなで話していますけれど、院生や学部生たちは、地元の人を前にして普段と違う緊張や刺激を受けるようです。もちろん僕らの方も毎回たくさんの学びをもらっています。

もう一つ、これはいったん終了した活動ですが、明治大学の建築学部と共催で、向島地域をモデルケースに、毎回「学校」「病院」「図書館」などのテーマを決め、学生による設計コンペを開催していました。学生たちは模型とパネルを展示し、審査員である向島学会メンバーの前で、プレゼンテーションを行います。大学と向島で評価される作品は、いつも微妙に違っているそうで、大学の先生からはそこが大変おもしろいといわれます。優秀作に選ばれた学生には表彰状を授与、副賞に銭湯のチケットなどをお渡しすることもありました。

向島国際デザインワークショップ

向島のアートの流れを少し遡ってみます。

1998年、地域でまちづくりにかかわる有志と設計事務所や都市計画家などが協働して開催した、大規模なワークショップでした。東京近郊の建築やデザインを学ぶ学生のほか、韓国、トルコなどから総勢150名の参加者があり、ワークショップの共通語は英語でした。みかんぐみのマニュエル・タルディッツ、クラインダイサム・アーキテクツなど、いまでは著名な建築家やグループがチューターとして参加、学生は複数の班に分かれて2週間近く向島をテーマにリサーチを行い、すみだ生涯学習センターで発表会を開催しました。現代美術製作所は、ワークショップの会場として場所を提供しただけでしたが、このときがきっかけで、後に向島学会を一緒に創設する人たちと出会えました。

このときにドイツ人のティトス・スプリーも大きな役割を果たしていました。以前ブリギッテ・クラウゼさんというドキュメンタリー映画監督が向島を撮影、その映画を見たのがきっかけで来日し、向島のまちをリサーチしていました。

彼は国際デザインワークショップから2年後、2000年秋に開かれた「向島博覧会」に、屋台のような移動式のオフィス「モバイル・マイクロ・オフィス」で参加して、向島のまちなかを巡回しました。神社に停めて子どもと遊んだり、時には近所の人に叱られることもあったそうですけど、「これはボクのオフィスです」って片言で説明すると、最後は笑って許してくれたみたいで。

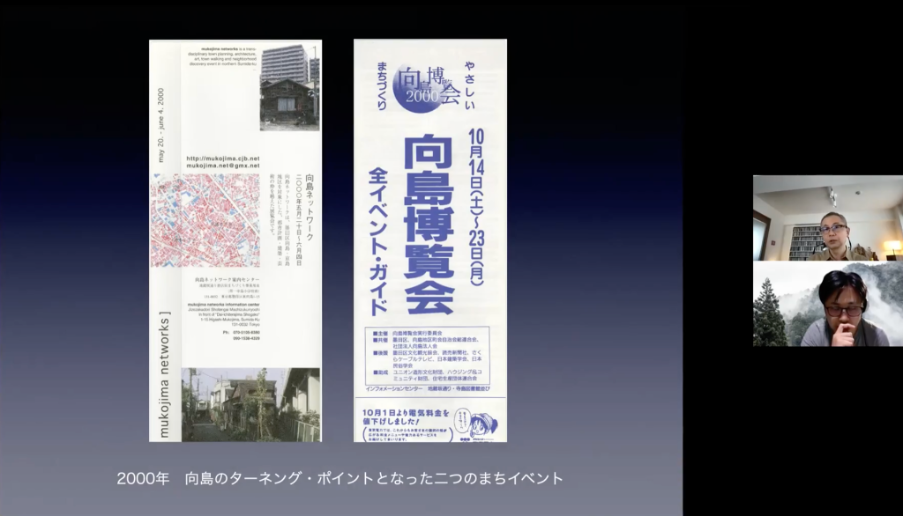

向島博覧会

先ほど触れた「向島博覧会」は、同じ2000年の春に開催された「向島ネットワーク」とともに、地域のまちづくりにとってエポックメーキングなイベントでした。これらの企画を通して、向島地域が新しい角度からフォーカスされ、地元のキーマンのつながりも一層深まったように思います。

とくに「向島ネットワーク」は京島地域を中心に、空き地や空き家などを数多く使い、建築家・デザイナー・アーティストが思い思いのプロジェクトや作品をインストールしていました。ティトス・スプリーが中心になって企画したせいか、外国人の参加者も多かったのが特徴でした。

このとき写真家の中里和人さんは、空き家だった京島の長屋での写真展を通し、サイトスペシフィックな展示の魅力に開眼しています。また、彼の展示を観た人が、イベントの後にそこへ越してくるなど、口コミが広がって向島の空き家に住む人、特にアーティストが増え始めたのもこのイベント以降のことでした。

アサヒ・アート・フェスティバル

2002年に第一回のアサヒ・アート・フェスティバル(AAF)が開催されました。1年目はP3 art and enviroment の芹沢高志さんがディレクターを務め、2年目から思い切ってディレクター制度を廃止し、実行委員形式で運営するようにしたのがユニークだったと思います。参加者が自らフェスティバルの方向も決める仕組みなので、おのずとモチベーションも高くなりました。また実行委員は年度ごとに参加者が流動的でしたが、芹沢さんがずっと事務局長としてフェスティバルを支える側にいらしたので、とても安定感がありました。

AAFについて話し始めると長くなるので、またの機会にしましょう。ただ、全国各地で開催される催しなので、離れた地域の交流を促すため、たとえば交流のための交通費助成など、いろいろな工夫を凝らしたのはユニークであったと思います。AAFには向島からも数多くの企画が参加しています。

RICE+

現在向島学会副理事長の嘉藤笑子さんは、20年以上前から向島でアートプロジェクトにかかわってきました。嘉藤さんが2003年、AAFにプロジェクト参加し、その際に京島の元お米屋さんを改装してオープンした「RICE+(プラス)」は、当時まだ向島に存在しなかった「カフェ」と「アーティスト・イン・レジデンス」を兼ねたユニークなオルタナティブ・スペースでした。残念ながら2005年に大家さんの都合で閉じるまで、毎週のように何かのイベントが行われる、知る人ぞ知るディープ東京のアートスポットでした。ちなみに建物のリフォームでは、設計と施工を東京理科大学の学生が担当、現場監督は地元工務店の北條元康さん、カフェの店長はアーティストの住中浩史さんが担当していました。向島学会もしばしば会合場所として利用するなど、いろいろな人がつながる交流拠点でもありました。

向島Year

2004年は、向島百花園の200周年にあたる年ということもあり、それをクライマックスにするかたちで、向島学会を中心にした実行委員会形式で、通年で開催する「向島YEAR2004」というイベントを行いました。都市計画化協会との共催事業として、AAF関連の事業や単独のワークショップなども含め、地元で予定されている様々な催しを「向島YEAR」というパッケージとして見せていく、ゆるい試みでしたが、いくつか興味深いプロジェクトが実施されています。

この写真は「向島YEAR」の案内所兼レンタサイクルの拠点として、曳舟駅前につくられた「曳舟発信局」です。KOSUGE1-16、北川貴好、北條元康、斎藤佳、M・cafeなどが協力して制作・運営しました。ここでは、直接カフェを開くのではなく、来場者にお茶と地域のスイーツ店のマップが入った特製のバッグを販売し、レンタサイクルで周りながら、向島をまるごとカフェとして楽しんでもらうというコンセプトで活動していました。

ほかにも、先に紹介した写真家の中里和人さんは、まちなかに生えている夏みかん子どもたちと収穫し、マーマレードジャムをつくる「橙プロジェクト」を実施しています。また、鳩の街通り商店街において、「ローカルキッチン」というタイトルで食のイベントが開催されたり、空き店舗活用のアイデアコンペなども実施されています。

カフェこぐま

2004年、「劇団トリのマーク(通称)」は、AAFの参加プロジェクトとして、向島百花園での野外公演を含む連続公演を向島地域で行いました。それがきっかけで、向島に深くかかわるようになった山中正哉さんと柳澤明子さんは、2006年に鳩の街通り商店街の元薬屋さんの建物を借り、そこに住みながら「カフェこぐま」をスタートします。

飲食店の経験は未経験だった二人でしたが、演劇活動で培ったセンスを活かし、商店街のホームページづくりを手伝ったりしながら、次第にまちに受け入れられていきました。また、最初のうちはアートカフェと名乗っていましたけれど、まずは普段食事をしに来てくれる地元のお客さんを大切にする方針から、ついにはアートという看板を外し、料理を学んで食事のメニューを充実させていきます。向島のまちの暮らしに溶け込み、「普通のカフェ」として営業を続けていくことこそが、彼らのプロジェクトになったといえるのかもしれません。いまでは、鳩の街通り商店街になくてはならない存在となっています。

スタジオプログラム

向島学会では、鳩の街通り商店街が空き店舗対策として実施した「鈴木荘」の立ち上げにかかわったことがきっかけで、一時期その2階の一間を「アートスポット鳩や」という名称で借りていたことがあります。そのとき、向島学会の主催で2008年から2009年にかけて行ったのが、「鳩やスタジオプログラム」でした。いちおう形式は店舗ですので、本気の滞在制作はできませんから、向島未経験のアーティストがそこに通いつつ向島をリサーチし、発表を行うスタジオとして使ってもらう企画としました。

雀の涙ほどの予算しかありませんでしたが、1回目は小林史子、2回目は三宅航太郎と若手のアーティストが参加。特に三宅さんの行った「向島おしょくじプロジェクト」は、近隣の約60箇所の飲食店と、20名近いサポーターを巻き込み、食のおみくじをつくるというユーモラスでなおかつ実用的(?)なプロジェクトでした。

神社のおみくじと同じ入れものに、飲食店から貰ってきた割り箸が入っている。おみくじの文言は、お店の人とサポーターで考えた内容で、それも本当のおみくじそっくりにできていました。くじを引いて向島のお店との偶然に出会いを楽しんでもらう趣向です。60種類のおみくじを中華料理店のおかもちに入れて持ち歩けるようにするなど、楽しいアイデアとともに、知らないまちで短い期間に、これほどのネットワークをつくるアーティストのパワーにも驚かされました。

墨東まち見世

まちなかにアーティストの数も少しずつ増え、自然にさまざまな拠点ができてきました。そうしたタイミングで「墨東まち見世」というアートプロジェクトを実施しました。これは、向島学会と、東京都、東京文化発信プロジェクト室の三者共催事業で、2009年から12年に「墨東まち見世」、13年に「墨東まち見世アートプラットフォーム」という名称で、「東京アートポイント計画」の参加プログラムとして行ったものです。主な開催地域は、曳舟、京島、東向島、八広、押上エリアでした。

初年度はディレクターを僕が引き受けましたが、2年目からはAAFに学び、まちなかから募ったプロジェクの参加者による企画会議で、活動内容を検討する仕組みに変更しました。

プロジェクトへの参加に際しては、(1)地域資源を生かした創造的な文化発信、(2)地域で活動する担い手の育成とネットワークづくり、(3)まちの抱える多様な課題の共有という、3つのミッションをゆるく掲げました。他方で、「鳩や」のスタジオプログラムの経験を活かし、招待アーティストに向島で100日間のリサーチを経て作品を発表してもらう、「100日プロジェクト」という枠も別途設けました。

なお、向島学会では清水永子さんと僕が音頭を取りつつ、文化発信プロジェクト室の担当者、学生や社会人のサポーターとともに事務局の運営に当たりました。

一例ですが、「墨東まち見世」のころ、このアパートの一角に「あをば荘」という若手アーティストによるギャラリーが活動を始めたところ、しばらくすると、他の空き部屋にもたくさんのクリエーターが移住して賑やかになりました。そういう人たちも自然に仲間に加わるかたちで、向島のネットワークが広がっていきました。

「墨東まち見世」も、話すととっても長くなりますので、細かい説明は省きますが、企画会議で培った合意形成のプロセスを重視するやりかたは、「墨東まち見世」が終了した後も、地域のアート活動によい意味での影響を残せたのではないかと思っています。ちなみに、こんな風にまとめると、いかにもまじめ一方な企画だったように見えますが、そんなことはありませんけれども。

最後に、ハト婚

2016年の秋、鳩の街通り商店街で「こすみ図書」という私設図書館兼アートスペースを運営していた昆野純子さんと、文花で元工場のスペースを改装した「flote」というシェアアトリエを運営する吉川晃司さんが結婚式を挙げました。それぞれ向島の外からやってきて、アートプロジェクトを通して知り合った二人。結婚式の会場に選んだのは、出会いのきっかけになった鳩の街通り商店街でした。友人たちと一緒に準備を重ね、結婚式そのものを「ハト婚」という商店街プロジェクトとして開催。商店街の広場で、たくさんの知り合いやご近所さんに囲まれ、祝福を受けながらの結婚式は、なんとも微笑ましく心温まる光景でした。

地域の素地を生かしてまちづかいを楽しむ

事例をうかがっていると「すごい」と唸るものも、ばかばかしくて「笑える」ようなものも混在していることがわかります。地域のブランディングのようなものを考えて、このまちはこうだからと括らずに、ほったらかしにしていたら、勝手におもしろいまちになっていって、若い人もまちに住み始めた。移住してきた人と元から住んでいる人が一緒になって一つのことに取り組む。そこに絆が生まれて、より場所と人に愛着が沸き、最終的に結婚式も商店街で挙げてしまう。

というような、まちづくりから見ても、アート×地域のプロジェクトとしても考えてもおもしろいまちに見えます。このおもしさをつくり出しているものが、自分たちがまちを楽しむというムードなのかなと感じました。まちづくりでは「自分ごとのまちづくり」みたいなものがスローガンとして掲げられたりしますが、聞き心地のよい言葉とは裏腹に、行為としてはハードルが高いイメージがあります。なにか、社会にとってよさそうなことをしなきゃいけないのではないか、というハードルです。

ですが「自分ごどのまちづくり」で大切なのは「社会にとってよさそうなことをする」よりも「一人でも多くの人にまちのことを自分のこととして捉えてもらうこと」だと思います。言葉の通りなのですが。

そんな自分のこととして捉えるためには、どんなに自分本意の馬鹿げたことでも、おもしろいと感じた人と一緒にまちの中で実行できる場を用意することかもしれません。そして、その場の運営は、決定権をディレクターだけが持つのではなく、参加者全員の総意、つまり自身が1票を持つということが必要なんだと感じました。

素地として、色々なものを受け入れる地域と、新しいものをはねるような地域ではやり方は異なると思うのですが、この自分のこととして捉えてもらうための手段として、総意を得るというシステムは、どんな地域でも応用できそうだと感じました。総意を得るというシステムが実行できなくても、目的は達成できるということです。実行できなければ、喧嘩にはなりそうなのですが。つまり、総意を得ないとダメなので、実行には時間を要しますが、まちの課題などを自分ごととして捉えてもらう、という本来の目的は達成できているということです。

実行されるプロジェクトは、それ自体が社会でのミッションはあるかもしれませんが、まちを経済的、文化的に豊かにしていくのは、そこに住む住民の自治への意識・参加率みたいなものだと思います。

それをどのように高めるか。理想はさまざまな人が移住してくる向島のように、勝手にまちを使って楽しむ。自分たちが実行委員会の総意のもとまちを好きにカスタマイズしていく。ような素地をつくることだと思います。それを社会に実装するには真面目さと馬鹿馬鹿しさが混在した実行事例なのかもしれません。

最後に

3名の方にインタビューを行い、締め切りを過ぎても初稿を出さず、インタビューに応じてくださった方にも、TAMを運営する方々に多大な迷惑をかけながら「地域の魅力を造成するアートプロジェクト」というテーマで、長々と文章を記述している最中に「文化庁芸術祭終了」というニュースを目にしました。

この芸術祭は文化庁が旗を振る、昭和21年からはじまった歴史ある日本の芸術祭です。知っている人は少ないのかもしれませんが。日本の伝統芸能などの演者が技術を高めるモチベーションにもつながっていたように思います。また昨年には「文化庁メディア芸術祭」も終了しています。アート、マンガ、エンタメ、アニメを世界に発信するためにひと役かっていたはずです。

このような日本の文化・芸術を日本で独自に評価するような芸術祭が立て続けに終了し、アートフェアを中心とした、生産性の高いアート企画、文化庁の言葉でいうと文化GDPを高める文化芸術への支援は今後増える見通しです。

これらから推測できるのは、国が行う文化芸術への評価は、文化の生産性を上げるものかどうかということになります。具体的には2015年に8.8兆円だった文化芸術が生み出したお金を18兆円にまで伸ばすことだそうです。

地域活性化の脈絡でアートプロジェクトを企画実行している私の活動は、目的が「売る」ではなく「文化を通して地域の経済やコミュニティを豊かにすること」なので、国の評価軸からはズレています。国からの補助金はこれまで利用していませんが、2024年に大きく展開しようと考えていた矢先のニュースであり、補助金などの利用に関しては、文化庁からではなく、財団や他の省庁から出るものを利用していくことが必要になりそうです。

その方向転換では、当初の目的ごと転換しなければならないような事態になるかもしれません。このような状態で、地域×アートで活動してきた人はどのような対応をするのかが気になるところです。

もちろん、地域行政が共催などにクレジットされる大きな芸術祭は問題ないでしょうが、小さな活動は縮小していき新たな金策や生き抜く方法を考えないといけなくなるように思うのです。

このように国が判断してしまったのも、数値として可視化しにくいプロジェクトの成果というものが社会での有意性を示せていなかったことも挙げられます。

実行したことがアカデミックな言説になり社会で評価される、公益性が高いことで市民から支持を得られる、だけで満足するのではなく、このプロジェクトが社会に組み込まれることで起こる社会の変化を、メリットを示すことが必要なのかもしれません。

今回の3名の方からは、世界の中で日本の価値を高めるヒントや、助成金に頼らず、地域の企業と結びつき、産業と一緒に社会の中で成長するヒント、また多くの実行事例から、人にかかわってもらうために必要な条件や主体性を高め自走できるようになるヒントを得られたように感じます。インタビューのサンプルとしては少ないのですが、これを元に、私のフィルターを通して、現代社会で自身の理想とする社会を実現するための活動に活かしていきたいです。

そして、そのような危機意識を持った全国の活動と緩やかに情報を交換しながら、アートの脈絡で、日本を一つの点として世界に認知させる方法を探りたいです。

(2023年3月27日)