これまでのこと、これからのこと

芸術祭が終わりそれから

3回目の奥能登国際芸術祭も閉幕し、2023年12月、雪の降る珠洲で展示の片づけ作業と年内最後のメンテナンス作業を終えた。その後、関係者の皆さんと、これからの事など自由な考えを交換し、飲み屋を梯子し、帰路へついた。年が明け1月1日に震災が起こった。

2024年1月 スズ・シアター・ミュージアム周辺の様子

スズ・シアター・ミュージアムでの保全活動

2024年1月25日、芸術祭のディレクションを行っているアートフロントギャラリー(以下AFG)では、芸術祭のつながりを通して珠洲市への支援活動を行うプロジェクトを行うため、ヤッサープロジェクトの立ち上げの準備が行われており、その打ち合わせに出席した。地域の方々の目線に近い位置から一緒に考え行動していく前段階として、数日後、珠洲へ向かった。震災から約1カ月。人命救助、ライフラインの復旧作業が最優先であり、自分たちの活動がどの時点で文化復興と合流するのかは随分先のことに思えた。これから起こるまちの大きな変化の中で、スズ・シアター・ミュージアム(以下STM)と潮騒レストランは来るべきタイミングに備え、プロジェクトの活動拠点として、保全の準備が進められたのであった。

事前にSTMの建物内外の様子は写真で確認していたものの、実際に立つと脚がすくんだ。大地は大きく動き、建物と隣にある潮騒レストランはそれでもどうにか耐えてくれていた。建物内は天井の水銀燈がほとんど割れ全面に降り注いだ状態で、歩くと破片が砕けパリパリと音がする。繰り返す地震で耐震対策を重ねた民具も落下し、場所によっては脚の踏み場もない。真横の山が崩れ、その土砂と岩は窓の高さまで迫り、木々は窓ガラスを割り、雨風が吹き込んでいる状態であった。持参した木材などで窓の修理や土砂の流入などを防ぎ、火災などの2次災害の応急処置を行うのが精一杯であった。

滞在中も自衛隊と土建屋さんがバリバリと道路を補修し、全国の電力会社の車が行き交い、傾いた街灯でも、どんどん電気を通していく様はとても力強く、印象に残っている。

2024年1月保全作業の帰り道

その後、これまでにかかわったアーティストや関係者と連絡を重ねながら、超短期、短期、長期と計画を練り、まずは数回に分け、夏まで破損民具の仕分け作業や修繕、天井裏から床下まで、保全活動を行なっていった。3月にはSTMのアーティスト全員が都内に集まり、珠洲の現状やこれからのことを情報共有する場が自然とできたのも印象的な出来事であった。プロジェクトで届かない部分はそれぞれの活動でお手伝いに行き、その情報を共有することも全体として大きな復興の渦となるために大切なことでもあった。

STMのある外浦側の復旧作業は緩やかで、同時に作業を行うこととなるため、極力自分たちで行い、周辺に迷惑をかけないよう心がけた。それでも実際どこまでできるかわからない状態であったが、アーティストの皆さん、建築家の山岸綾さん、構造設計の田尾玄秀さん、国立歴史民俗博物館の川村清志さん、川邊咲子さん、特殊照明作家の鈴木泰人さん、美術家のカミイケタクヤさん、AFGのスタッフの皆さん、珠洲への想いをそれぞれの胸に、スケジュールを整え集まり、それぞれの技術や能力を応用するかたちで、再開を目指した。

壊れた民具や、床下の束を直す作業

再会と再開に向けて

繰り返し通う中で、少しずつ地元の方とも再会ができ、当時の様子やこれからのこと、要望や活動の話をする機会も増えていった。保全活動と並行して、ワーワークショップや一息つけるイベント、交流の計画も、AFGやサポートスズの皆さん、潮騒レストランの加藤元基さんと思案する時間もとても大切だった。地区ごとにそれぞれのスピード感があり、少しずつかかわる場を開いていく糸口へとつながった。STMが向かっているところは、人が集う場所づくりであり、「もの」を通して新たな交流と発見ができる場所だということもあらためて感じられた。

旧「飯田スメル館」のお別れの一幕とこれから

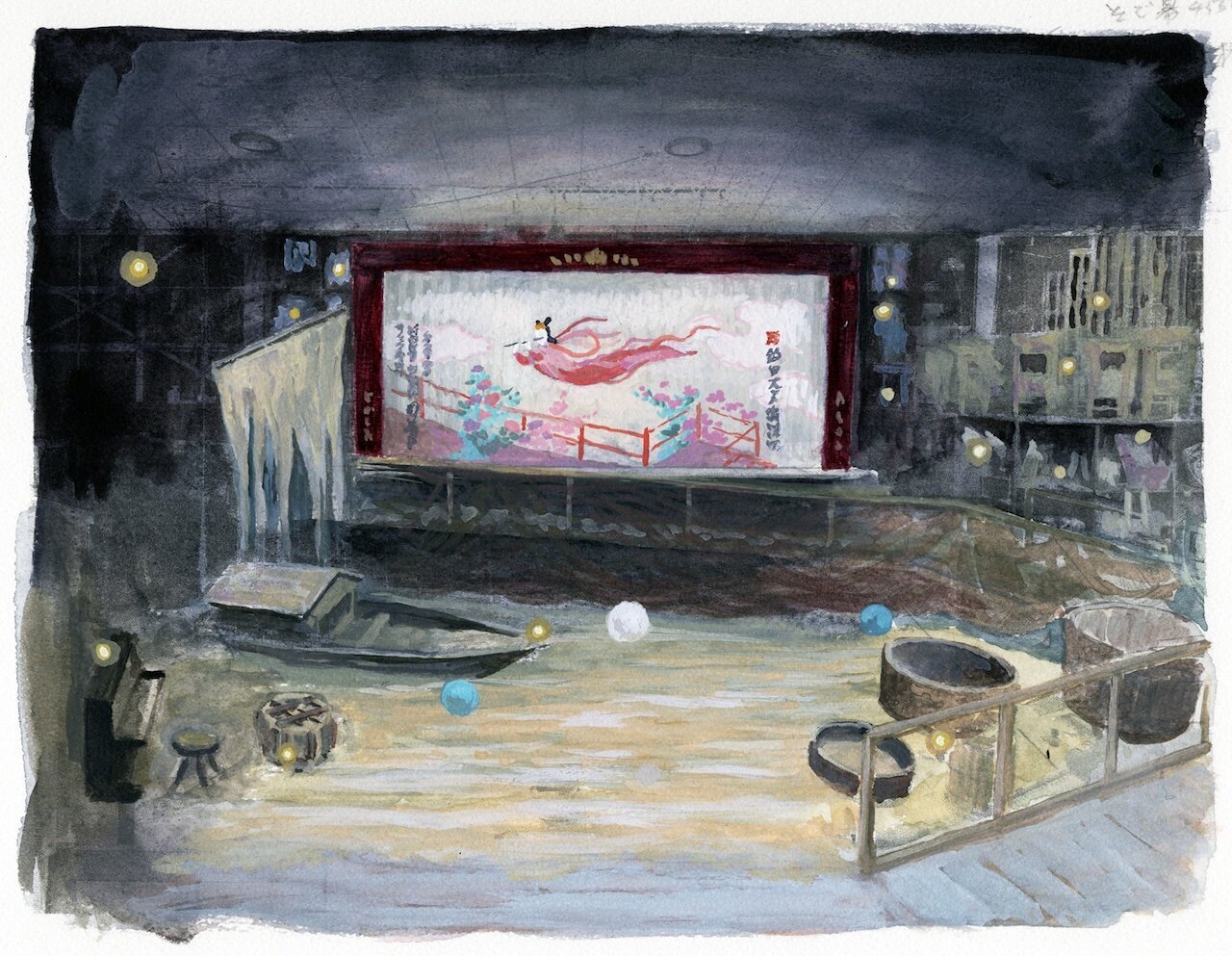

2017年の芸術祭でお世話になった、旧「飯田スメル館」にも何度か立ち寄らせてもらい、家主の次郎間さんとお話する中で、スメル館の公費解体の前にお別れ会をしたかったという話があった。期間的な難しさもあり、スクリーンやスピーカー、椅子などの備品を一旦預かり、別の場所で劇場の再演を目指すこととなった。私は収集のタイミングが合わせられず、現地に滞在中であったカミイケさん、山岸さん、川邊さん、AFGの沼田かおりさん、あみだ湯ボランティアの皆さん、市役所の平野さんらの手をお借りして、建物解体の合間1日で収集作業をお願いするかたちとなった。舞台袖の引き幕から、長く日の目を見ていなかった天女が現れ、建物のお別れの一幕を飾った。これらの道具は一旦保管し、まずはSTMで、新たな形でお披露目する準備をしている。その後はまちの体育館や広場でも上映会を行いたい。これもまた多くの人の知恵と力が必要な取り組みとなりそうである。

2024年8月旧飯田スメル館、天女の引き幕

豪雨から冬へ

9月の豪雨で、STMのある大谷地区にも濁流が押し寄せた。地元の方が地震のときよりも酷い、というほど激しく地域の様子が変わり、復興から復旧のフェーズへと戻った。STMは、大谷地区の自衛隊風呂に従事する自衛隊の方々の駐屯地として、一次活用してもらえることとなり、それだけでも片づけた甲斐があった様に思う。スズ・シアター・ミュージアム分館(以下分館)も入口に車が流れ込み、周辺を泥が覆った。川村さんを中心に多くの方々と一緒に、泥除け作業と保全作業をできる限り行なった。

さいはての朗読劇と、あいの風 Project

震災後、すぐには現地に駆けつけられない中、2023年にSTMで行われた「さいはての朗読劇」のメンバーの常盤貴子さん、長塚圭史さん、阿部海太郎さんのお声がけで、劇中で歌われた「あいの風」を朗読劇にかかわった皆さんと一緒に東京から能登へ向けて合唱、配信し、春に吹く暖かい風を想い、歌を届ける活動を行う。一人では届かない思いも、折り重なることでかたちとなることを学ばせていただいた。

その後、常盤さんの企画で、チャリティーTシャツと手拭いの制作することとなり、能登が大好きな仲間たちの「あいの風Project」という応援プロジェクトへと進んでいった。過去に取材した資料を掘り返しイラストを描くことで、あらためて能登半島の魅力の多さを再認識する機会となった。 STMでロゴやサインを制作してもらったKIGIさんにデザインしていただき、ロゴの「I see you, NOTO.」という詩人の大崎清夏さんの言葉は「あなたのこと(困難を)わかっているよ」という意味が込められている。

25年1月には、あいの風 Project主催で「珠洲の一片(ひとひら)」という展示を東京で行った。さいはての朗読劇のダイジェストムービーの上映と、チャリティーTシャツで描いたたくさんのイラストを、珠洲の新出製材所の新出利幸さんに切っていただいた、ハガキサイズの能登ヒバの木にプリントし展示販売した。同時に、会場になったTROLLEYのプロデューサー後藤工さんと珠洲にうかがい、大蔵ざらえで集まった民具をお借りして展示したり、二三味珈琲さんのコーヒーや古川商店さんのクッキー、使用しなくなった食器類の販売も行い、少しでも東京という離れた場所でも珠洲の空気感の伝わる会場を目指した。会期中には、2017年の芸術祭で切り出し七輪の能登燃焼器工業さんからいただいた珪藻土を使ったワークショップも行い、「珠洲には住んでいないけど珠洲を感じられる」とうれしい声も聞こえた。時間とともに多くのできごと忘れていくのを止めることはできないが、定期的に発信できるよう今後も知恵をお借りしたい。

2025年1月、珠洲の一片展 ワークショップの様子

復興に向けての合流地点

STMのメンテナンス中にあらためて見た自身の作品は、制作当時とはまったく別の意味のものとなっていた。民具を預かった家々の時間は大きく更新され、投影されている海は既に隆起により陸地となり、見ることができないものとなった。STMと分館の再オープンは、周辺の工事の状況や、地域の方々のタイミングに合わせたものとなるだろう。これまでとは違ったかたちで、珠洲に訪れるきっかけや、地域の方々の交流拠点となる新たな仕組みが必要になるかと思う。外浦側でもみんなのスーパーがオープンしたり、大谷鯉のぼりミニフェスティバルには多くの人が訪れ、今年は大谷にキリコも出る!と、楽しい話題も増えてきているが、まだ長い時間と地域外からの力も必要である。芸術祭をきっかけに残った民具や作品たちは、まだまだ新しい風を地域に運んでくれると思っている。私たちは珠洲市には住んでいないが、またこの地に訪れる多くの人々を、地域の方々と一緒に迎えられることを楽しみにしている。

2025年5月、メンテナンス後再開を待つSTM内の様子

最後に、震災後も心温かく迎え入れ、見守ってくださる地域の皆さま、ご支援いただいている皆さん、一緒に思案してくださっているプロジェクトチームの仲間に感謝申し上げます。

(2025年8月2日)

今後の予定

STMと分館の再開と、旧飯田スメル館より預かったスクリーンやスピーカーなどの設備品を使った上映会の実施を計画し進めていきたい。

上映会イメージ図

活動データ

2017年の奥能登国際芸術祭では、古く閉ざした映画館で、ノスタルジックな空間を通した劇場型のインスタレーション作品を制作。珠洲の大蔵ざらえプロジェクトに参加し、2021年の芸術祭ではアーティストとしてだけでなく「スズ・シアター・ミュージアム 光の方舟」のキュレーションと演出も担った。2022年より、「さいはての朗読劇」の美術・企画。2023年には「スズ・シアター・ミュージアム分館」のワークショップルームの空間構成とワークショップを行った。2024年奥能登珠洲ヤッサープロジェクト参加。