忘れたくない、忘れたい。

2025年5月1日、石川県珠洲市飯田町に「スズレコードセンター」が誕生しました。

レコード屋さんですか、とよく聞かれますが、ここでいうレコードは「記録」を意味するレコード。地震や水害のあとに向き合い、記録された写真や映像・文章などを預かって未来に運べるよう大切に保管したり、記録活動を支援したり、記録資料をみんなで囲む会や展示・催事を通じて人々の交流を進めていく参加型のプロジェクトを行っていく場所です。

スズレコードセンター外観

この拠点づくりは、奥能登珠洲ヤッサープロジェクトの活動の中の一つの柱としてスタートしました。そして、このセンターがオープンするまでには約1年間の紆余曲折の準備期間がありました。

記録しなければ

センターの話をする前に、少しだけ私自身の話をしようと思います。

私は3年前の2022年5月、珠洲市に移住してきました。

珠洲にきてからは第3回奥能登国際芸術祭の運営スタッフとして、現地にある一般社団法人サポートスズに所属し、芸術祭の記録係として地域の中で日々起こる出来事の撮影や、WEBサイト/instagramの運用などをしていました。

移住して1カ月後の2022年6月19日、その約1年後の2023年5月5日にも大きく揺れていた能登。移住したてのタイミングだったこともあり、「本当にここに居ていいのか」という迷いはずっと心の中にありましたが、それよりも、日々ここで出会う人や風景があまりにも魅力的で、まだここに居たい、もっと自分の目でここを見続けていたい、という思いが、不安な気持ちを上回り続けていました。そうして、2024年1月1日を迎えました。

地震で全壊した自宅

震災後の能登で過ごすなかで、ものすごいスピードで変わっていく今をとにかく「記録しなければ」という衝動と、このすべてを記録することはできないという圧倒的な無力感、そしてメディアで発信されている能登と自分の目で見ている能登にかなりギャップがあるということへの違和感を感じ続けていました。

一冊の本との出会い

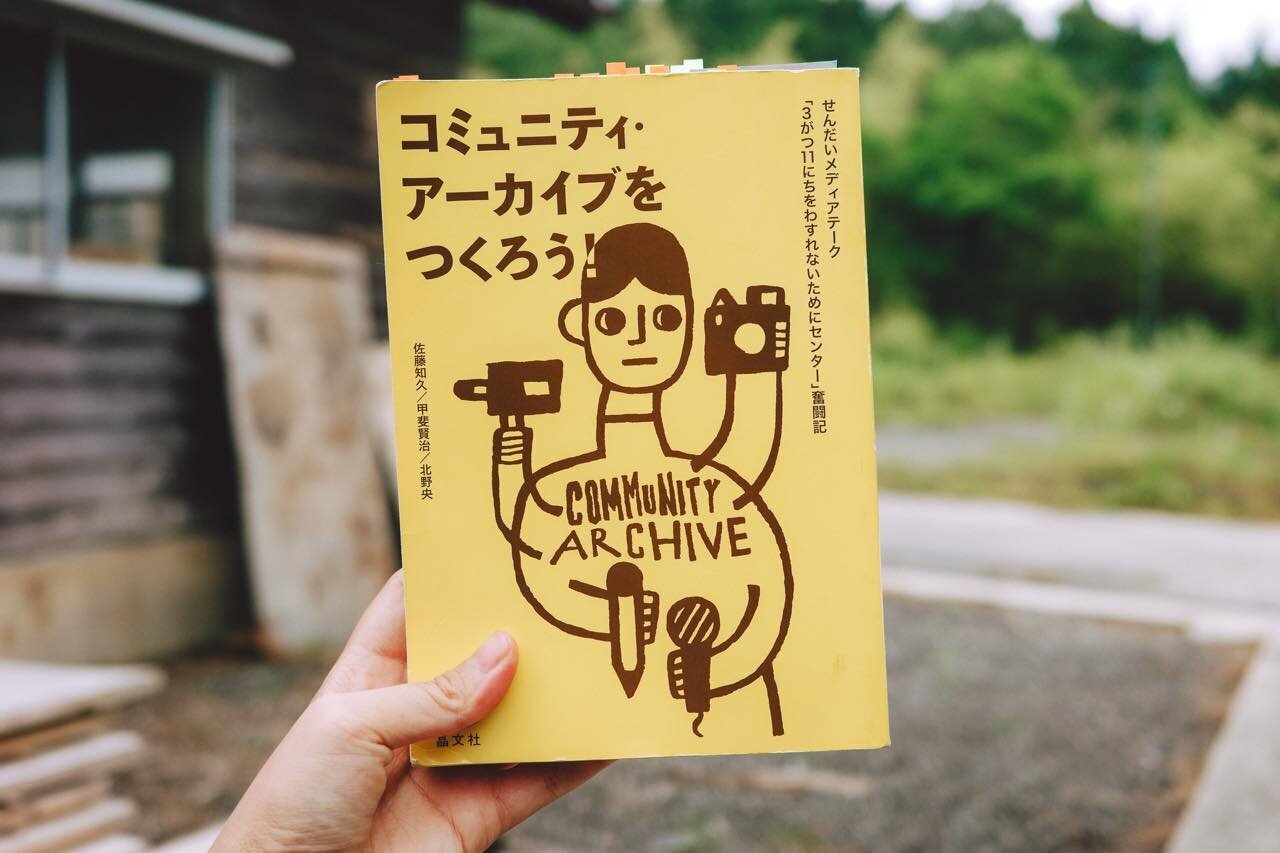

センター立ち上げの話が持ち上がったのは震災から半年後の2024年6月。きっかけは「コミュニティ・アーカイブをつくろう!」という1冊の本との出会いでした。この本は東日本大震災の直後にせんだいメディアテークで立ち上がった「3がつ11にちをわすれないためにセンター」の奮闘記で、震災を記録すること、その記録を残して活用していくことに向き合い続けてきた軌跡が書かれています。これを読んで、いまの能登に必要な活動だと強く感じました。

このわすれないためにセンター(通称わすれン!)の立ち上げメンバーである甲斐賢治さんが、能登での記録の拠点づくりにディレクションとして参加してくださることとなり、プロジェクトが本格的に動き出しました。

場所との出会い

プロジェクトの現地メンバーとして、拠点がどんな場所にあったらいいか考えながら町を歩いていると、珠洲の中心街である飯田町の交差点に長年倉庫になっていた物件がたまたま目に飛び込んできました。この場所は町のなかでもメイン通り沿いでとても開けている場所です。珠洲の日本海側(外浦)に行く時も、富山湾側(内浦)に行く時も、たいていの人が必ずこの建物の前を通ります。地震のあと、この建物は壊すつもりだったそうですが、そのときたまたま大家さんが家の片づけをしているのを見かけ、話しかけにいき、ご縁がつながって、この場所をスズレコードセンターとして改装させてもらえることになったのです。

再び復興→復旧へ

こうして動き出したプロジェクトでしたが、2024年9月、再び能登を襲った豪雨災害により一度ストップすることに。町のフェーズは復興から復旧へと一気に逆戻りしました。再びやってきた断水生活、家に土砂が流れ込んでしまった友人宅の泥かきの手伝い、田んぼに流れ込んだ土砂によって機械で収穫できなくなった農家の稲をみんなで手刈りしたり、と、とにかく目の前にいる人を助けること、自分の生活を立て直すことに必死な9月〜12月でした。

豪雨の2日後、泥出しの様子

拠点づくり

そわそわとしながら、でもこうしてまた新しい年を迎えられることにひっそりと心から感謝しながら迎えた2025年。町の雰囲気も徐々に変わっていき、プロジェクトを再開することになりました。

そして3月末から建物の改装作業がスタート。施工は関西をメインに活動している建築集団「々」の皆さんがかかわってくれることになり、改装期間中は日本各地から大勢の方々が手伝いに駆けつけてくれました。

センターの壁に使う珪藻土を探しに。

私がこれまで見てきた珠洲をみんなと一緒に見て、ここで暮らしてきた人たちに会いにいき、それぞれが感じたことを胸に作業をして、夜はみんなでご飯をつくって食べる。近所のスーパーで採れたての魚を買って捌いたり、ご近所さんからもらった山菜で炊き込みご飯をつくったりしながら、今日の出来事や思ったことを話たりしながら、また明日もみんなで作業をする。々チームとの拠点づくりの日々は、見失っていた能登の豊かさを再確認したり、新しく発見したりと、私にとってとても大事で特別な時間でした。

みんなで作ったご飯

センターができて

現在、センターでは能登にまつわる写真・映像・文章など預かったり、集まった資料を活用して展示をしたり、地域の要望に合わせてスタッフが記録しにいく「出張レコード」というサービスや、県外から能登で記録活動をしたい、という人の相談にのったり機材の貸し出しをしたりしています。

営業が始まって約2カ月、手探りの日々ではありますが、想像以上にいろんな場所から、たくさんの方々が足を運んでくれています。近所のおじいちゃんおばあちゃんが、散歩がてらに毎日のように立ち寄ってくれたり、市内の方が自分の家にあったアルバムを持ってきてくれたり、地元の子どもたちがお小遣いをにぎって駄菓子を買いにきてくれたり(センターには駄菓子コーナーもあります)、地震後に初めて珠洲を訪れる人が「地震前のこの場所のことを知りたくて」と立ち寄ってくれたりと、近くからも遠くからもたくさんの方々が訪れてくれています。

スズレコードセンター1階の様子

スズレコードセンター2階で開催中の展示「珠洲のアルバム」

今後は、このセンターで記録にまつわるワークショップ、言葉にならない思いを誰かと考えたり話たりしてみる「てつがくカフェ」なども行っていきます。来年2026年1月には震災から2年のタイミングに合わせて、これまでのセンターの動きをまとめた展覧会も開催する予定です。

忘れたくない、忘れたい

このセンターは、震災という出来事や、震災前の能登を忘れないためにあると同時に、安心していちど忘れられるように、そしていつか思い出したくなったときにここにいけばきっと大丈夫、と思えるように、そのためにあり続けたいと私は思っています。

できるだけ長くこの活動とこの場所が続くように、珠洲に生まれたてのこの場所を、少しずつ、ゆっくりと、いろんな人たちとかかわりあいながら、みんなで育てていきたいです。