はじめに|アートプロジェクトを動かす「ことば」を紡ぐ

唐突ですが、アートは社会の自由を拡大するものだと思っています。それは自由を狭める規制を可視化させたり、イメージの思うままに振舞うという自由さだけでなく、これまで「自由」だと思っていた枠組みすらも拡げてしまうという意味です。「なんだ、これは」と言葉を失う。「そうか、こういう考え方があるのか」と言葉を超えて納得する。その瞬間から何かを考え始めてしまう。身体の感覚が変化し、見慣れた風景が、いつもと違ったものに一変する。そうして自分自身が更新されるような感覚を持つとき、多くの経験は言葉から跳躍しています。

アートマネジメントとは、そのような経験との出会いを実現へ導くための技術なのだと思います。つまりは社会の自由を拡張に導く技術です。個人が表現と出会うという、さざ波のような変化は、いつしか社会へと影響を広げていくのだと思います。アーティストの壮大なビジョンは素朴な思いつきのように見えたり、もろもろの手続きを考えると無理な話だと思ってしまうものかもしれません。それでも言葉を跳躍する光景との出会いを信じ、多様な役割を持った人々と「ともに」現場を動かしていく…。そこでは他者と共有可能な、かつ具体的な言葉を携え、地を這うようなコミュニケーションを重ねる必要があります。

いまだ見ぬ経験と目の前の言葉の間でマネジメント=運営の担い手に「板ばさみ」の苦悩は尽きません。それでも実現に導いた現場には、そこに立ち会った人々の誰もが見たことのない光景が広がっています。誰かを「出会い」に導く技術は、実は、深く、自らが表現と出会う方法でもあります。そうした「ことば」を手放す瞬間を生み出すためにも、「ことば」を味方につけることは充実した現場づくりにとって最良の策となることでしょう。

「ことば」の連載を始めます

さて、前置きが長くなりました。本連載は『東京アートポイント計画が、アートプロジェクトを運営する「事務局」と話すときのことば。の本<増補版>』(以下、通称の『ことば本』)に収録された「ことば」を使うことから、アートプロジェクトの現場の風景や、その運営をよりよくするための視点をお届けしたいと思います。

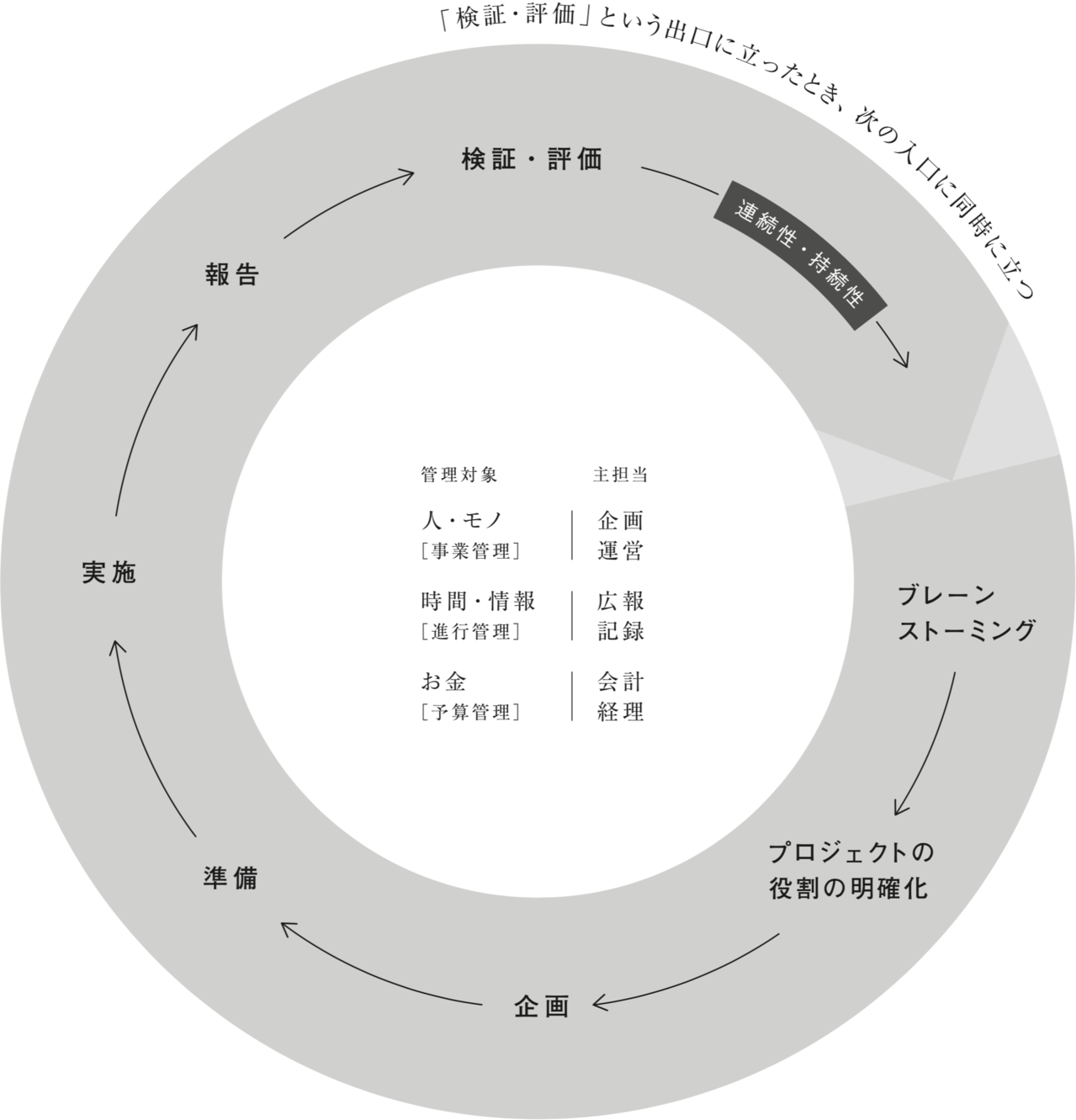

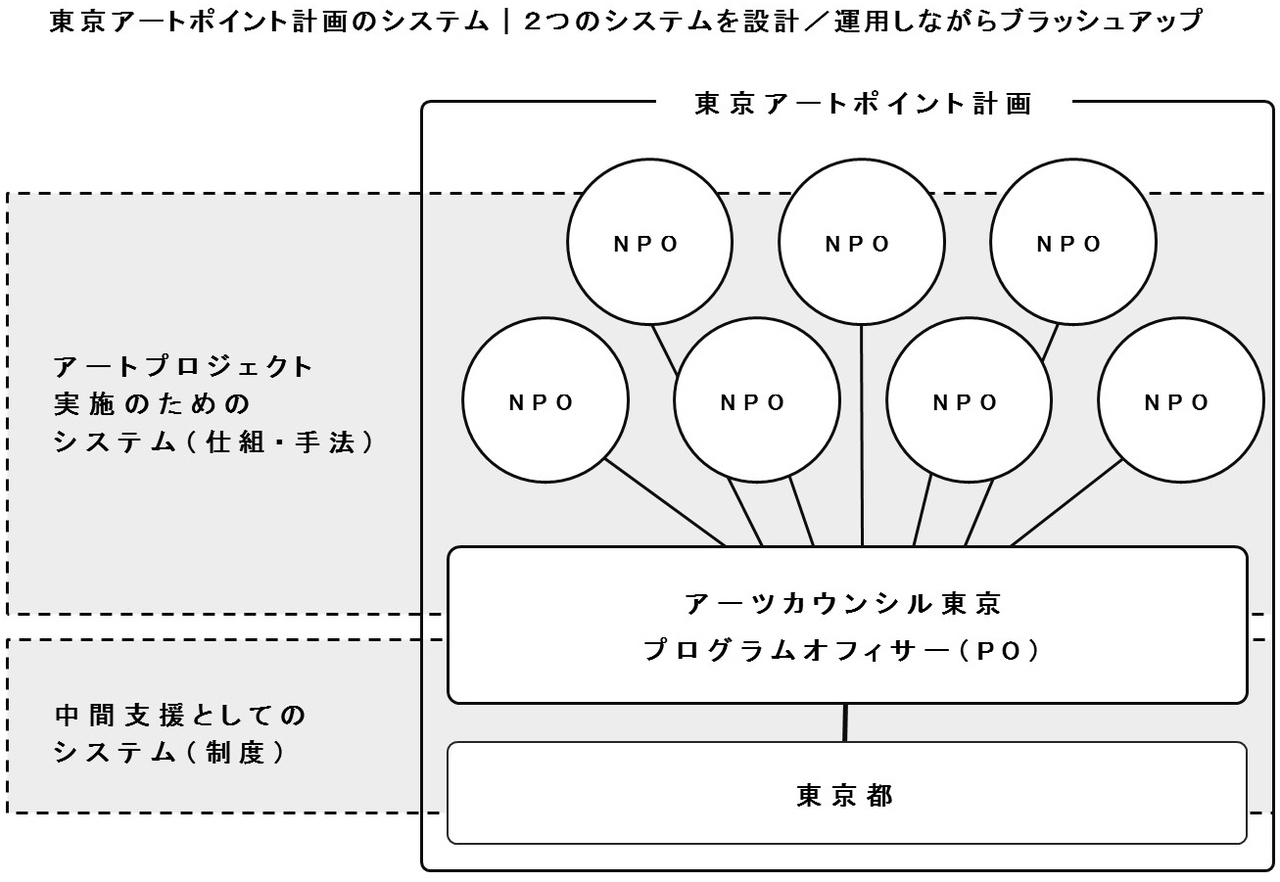

『ことば本』はアーツカウンシル東京の「東京アートポイント計画」事業を担当するプログラムオフィサーが執筆しました。東京アートポイント計画は東京都内のアートNPOなどの団体とアートプロジェクトを共催事業として実施しています。本書は、その現場から生まれた55の「ことば」を収録しています。書店では入手できません。ウェブサイトからの郵送申込かPDFダウンロードが可能です。

(監修:森司、編著:坂本有理+佐藤李青+大内伸輔+芦部玲奈+中田一会+嘉原妙+上地里佳、デザイン:福岡泰隆、イラスト:STOMACHACHE.、編集協力:佐藤恵美、校正協力:濱田夏実、発行:アーツカウンシル東京、2017年)。

すでに実践に携わっている方にとって、本連載は自らの経験と重ね合わせて「そうそう」と共感したり、反対に「いや、違う!」と違和感をもつものになるかもしれません。『ことば本』は今後も更新予定です。忌憚のないご意見をいただけるとありがたいです。これから実践にかかわりたいと思っている方は現場の具体的なイメージを掴むことができるはずです。関心を持っていただけたならば、ぜひ何か実践を始めてみてください。より実感を持って「ことば」に向き合うことができると思います。ネットTAMにはキャリアバンクもありますし。

今回は連載の「はじめに」として、まずは『ことば本』の前提を共有したいと思います。キーワードは「アートプロジェクト」「事務局」「プログラムオフィサー」の3つです。これらの「ことば」を紐解くことは『ことば本』の長いタイトルの意味をお伝えすることになりますが、同時に1990年代以降の日本の芸術文化環境の一側面をたどる作業にもなります。少し長いですが、お付き合いください。

「」の先に|アートプロジェクトの30年代

「アートプロジェクト」とは何か? ネットTAMでは何度か『アートプロジェクト─芸術と共創する社会』(水曜社、2014年)の以下の定義が取り上げられています。

現代美術を中心に、おもに1990年代以降日本各地で展開されている共創的芸術活動。作品展示にとどまらず、同時代の社会の中に入りこんで、個別の社会的事象と関わりながら展開される。既存の回路とは異なる接続/接触のきっかけとなることで、新たな芸術的/社会的文脈を創出する活動といえる(同書、9頁)

この後に続く特徴や具体的な事例の詳細は、ぜひ書籍やネットTAM講座の入門編や用語集をご一読ください。ここで着目したいのは「おもに1990年代以降」という、この言葉が背負った歴史についてです。

『アートプロジェクト─芸術と共創する社会』では「アートプロジェクト」の「出発点」に「ミュージアム・シティ・天神(1990年開始)」と「アートキャンプ白州(1988年開始)」の2つの活動を挙げています。この2つに共通するのは、劇場や美術館といった芸術文化活動を行うための専門的な機関ではなく、民間の有志が活動を立ち上げ、街や地域(野外)を舞台に表現活動が展開されたことです。どちらも明確に「アートプロジェクト」という言葉は掲げていませんが、現在から眺めてみれば、その実施形式は「アートプロジェクト」の起源として見ることができます。

1990年は「メセナ元年」とも言われ、日本の芸術文化環境の転換点となりました。同年2月に「企業メセナ協議会」が生まれ、3月には国が民間からの出資もあわせて「芸術文化振興基金」を設立しました。拡大する芸術文化活動への「支援」は、文化財の保護や文化施設の運営だけではない多様な文化事業へ、そして、「鑑賞・消費」から「参加・創造」へと対象と形式を拡げていきます。この地殻変動は「アートプロジェクト」を芽吹かせる土壌となっていきます。

それから10年ほど経ったころ、1999年に東京藝術大学に先端芸術表現科が設立されます。そして、同年、東京藝術大学と取手市、市民の三者で実行委員会を構成した「取手アートプロジェクト」が始まります。前者では「アートプロジェクト」が、ひとつの表現形式として教育の現場に入り、後者では、現在も続く老舗かつ典型的な「アートプロジェクト」が始まりました。

「アートプロジェクト」という言葉の用法を「プロジェクト型のアートという表現」と「アート(の作品や表現)と出会う場をプロジェクトという形式でつくること」の2つに整理してみると、この2つの出来事は、その源流として見えてきます。そして、ここでは自覚的に「アートプロジェクト」という言葉が使われ始めています(この2つの用法を架橋する存在としての川俣正さんは見逃せませんが、それはひとまず措いておきます)。

同時代の動向に目を向ければ、2000年に「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」、2001年には「横浜トリエンナーレ」の第1回が開催されています。これを機に3年に1度のトリエンナーレや2年に1度のビエンナーレなど、「国際展」や「芸術祭」と呼ばれる活動が、全国各地で増加し始めます。「アートプロジェクト」と「国際展」「芸術祭」は、ある土地や都市を舞台に芸術活動を展開するという意味では似通った特徴を持っています。事実、あまり明確に区別せずに議論されることも多いですが、ここで確認したいのは、社会的に(もしくはその担い手の間で)細分化や差異化が始まるほどに、このような活動は広く普及していったという点です。

大雑把に「アートプロジェクト」の歴史を遡ってきました。ここには最初の10年(1990年前後〜)に先駆的な活動が生まれ、次の10年(2000年前後〜)に、それを括る言葉が使われ始め、なんとなく共有された価値のもとで実践が普及していくという、ひとつの先駆的な動向が社会化されていく過程を見ることができるように思います。

ひとつのカタカナの単語としての「アートプロジェクト」の文脈を振り返るために、あえて「」で括ってきましたが、いまやアートプロジェクトは特別に「」に入れるまでもなく、広く使われる言葉として定着しているように見えます(ここから「」は外します)。それゆえ、その用法も拡散し、捉えがたいものとなっています。実践の数は増え、多様化し、長く続く活動も多くなってきています。その実践を踏まえた課題意識があり、同時にそれを批判的に継承するような活動が生まれてくる。そのように次の10年(2010年前後〜)を過ごす時期に現在はあたるように思えます。

2009年に始まった「東京アートポイント計画」の立脚点は、このアートプロジェクトの30年代にあるように思います。とくに時間を重ねてきたからこそ生まれてきた問題意識や課題に制度として向き合うという点です。それは次のキーワード、「事務局」と関連しています。

プログラム主義を超えて|ドライバー(推進力)としての事務局

劇場は「劇」(公演)を可能にする「場」を前提としています。美術館は「美術」(展示)を可能にする「館」を前提としています。しかし、アートプロジェクトは「アート」を載っけるための「プロジェクト」をゼロからつくらねばなりません。つまり「プロジェクト」を生み出すための体制や制度づくりが大きな課題になります。事業運営/構築から組織経営/制度設計まで、その仕事の範囲は、仕事をするための存立基盤をつくりだすことも含みます(比較の都合上、劇場や美術館を例に出しましたが、そこで働く方々がその部分をつくっていないと言いたい訳ではありませんので、悪しからず)。

1999年に取手アートプロジェクトが立ち上がったのは前述の通りですが、2010年に特定非営利活動法人取手アートプロジェクトオフィスが設立されました。近年では、そのようにしてプロジェクトの運営体制を「法人化」することによって持続的な存立基盤をつくる活動が多くなっています。

法人は多くの場合、非営利組織を選択します。その背景には1998年に施行された「特定非営利活動促進法(NPO法)」や「公」の事業を行政が民間の非営利組織と「協働」して推進する仕事の増加が影響しています(2009年に民主党政権下で話題となった「新しい公共」という言葉に象徴的です)。

このような変化によって、必然的に現場の問題意識は、区切られた一定の「期間」を対象とする事業のことだけではなく、終わりなき「日常」を相手取る組織のこと、その担い手の「人」のことを考えざるをえなくなります。

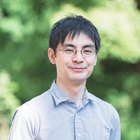

東京アートポイント計画と双子のプログラム「Tokyo Art Research Lab」では、2012年に『アートプロジェクトの運営ガイドライン(運用版)』((以下、『ガイドライン』)を制作しました。本書では、アート・コーディネーターの帆足亜紀さんがご自身の経験を踏まえて、ブレインストーミング→企画・準備・実施→報告・検証・評価とアートプロジェクトの流れを「円」で図式化し、その場面場面で必要な作業やツールを整理しています。

『ガイドライン』の次に帆足さんは『組織から考える継続する仕組みー“アート”と“社会”が長く付き合うためのインフラづくり』(以下、『組織』)を2014年に制作します。本書冒頭で『ガイドライン』ではアートプロジェクトの「手順」を説明するのに「ぐるっと一つの円を描くこと」で「持続性・継続性」を「出口と入口をつなぎとめるテープのように置いてみた」のだと語られています。そして本書では、継承されない経験やスキルをストックする方法としての「組織」への関心が、帆足さんの携わった継続する(繰り返し開催する)「事業」の現場で育まれたことも述べられています。

その経緯は『組織』に収録された「変化するアート・マネージメントの現場—“続ける”という問題意識は、なぜ生まれてきたのか?」を読んでいただきたいのですが、ここでは最後の一文をご紹介します。

アートの「場」づくりは「磁場」づくりである。社会の中で周縁化されている価値、あるいは未だ認識されていない価値を求める人や資源をアーティストとともに集めて、新しい価値を生み出す磁場を生み出すこと。そして、その磁場を通じて社会関係資本を強化すること。これが、アートプロジェクトの究極の目的かもしれない(『組織』、16頁)。

この目的を達成するために「ありとあらゆる人がかかわる現場の、ありとあらゆるものを資源化するシステムが必要になる」として本文は結ばれています。『ことば本』では「事務局」という存在を重要視していますが、それはここでの言葉を借りれば「ありとあらゆる」ものが散在する「場」を「磁場」に変える推進力を生み出すのが「事務局」の役割なのだからだといえます。

その後、帆足さんは専門の異なる4名の「研究員」とともに『働き方の育て方─アートの現場で共通認識をつくる』(以下、『働き方』)を2016年に制作しました。『ガイドライン』から『組織』へ、そして『働き方』に向かう。この帆足さんの道のりに呼応するように『ことば本』は『ガイドライン』の流れにのっとりながら、「事務局」を軸に運営の持続性を意識した「ことば」を多く収録しています。

「事務局」に焦点をあてる意義を『ことば本』の「はじめに」で東京アートポイント計画ディレクターの森は、次のように述べています。いくつかの部分を抜き出します。

「事業主義」とは「プログラム主義」とも言えるが、企画して実施することに邁進するあり方だ…(中略)…多くは事業に対して単年度の予算として付く補助金等で実施し、何らか成果を上げなくてはならない。継続性の設計を活動の中に盛り込む必要はなく、そのような思いが仮にあったとしても、望み難い環境下にある(『ことば本』、4頁)

(東京アートポイント計画は:筆者注)企画ありきから体制ありき、つまり、「事務局」を中心とした事業実施体制の構築に力点をおいている…(中略)…プロジェクトを実施するための「事業費」だけでなく、その基盤となる「運営費」、つまり人件費や事務局経費といったマネジメントコストを必要経費として予算組みすることを意味する(『ことば本』、5頁)

総じて、アートプロジェクトの運営が抱える課題とは、ある一定の「期間」を超えるための動き方の設計にあるといえます。「事務局」という存在への期待は「日常」の時間に寄り添い、「磁場」づくりの立役者となることにあります。「事業」ではなく「組織」の時間に向き合うことは、言い換えれば充実した「事業」を生み出し続けるための戦略ともいえます。

それを実現するためには、現行の制度の問題や個人の「働き方」を含めて解決すべき課題に目を向ける必要があります。「事務局」を論じることは「単年度主義」を前提とした制度運用への問題提起と突破口になるのではないか。『ことば本』には、そのような問題意識が織り込まれています。

『ことば本』という方法|プログラムオフィサーの位置

さて、だいぶ長くなってきました。この時点で、事務局から提案された字数は大幅に超過しつつあります(実は締切もなのですが、関係各位、ごめんなさい)。これで最後です。遅ればせながら「わたしたち」の自己紹介です。

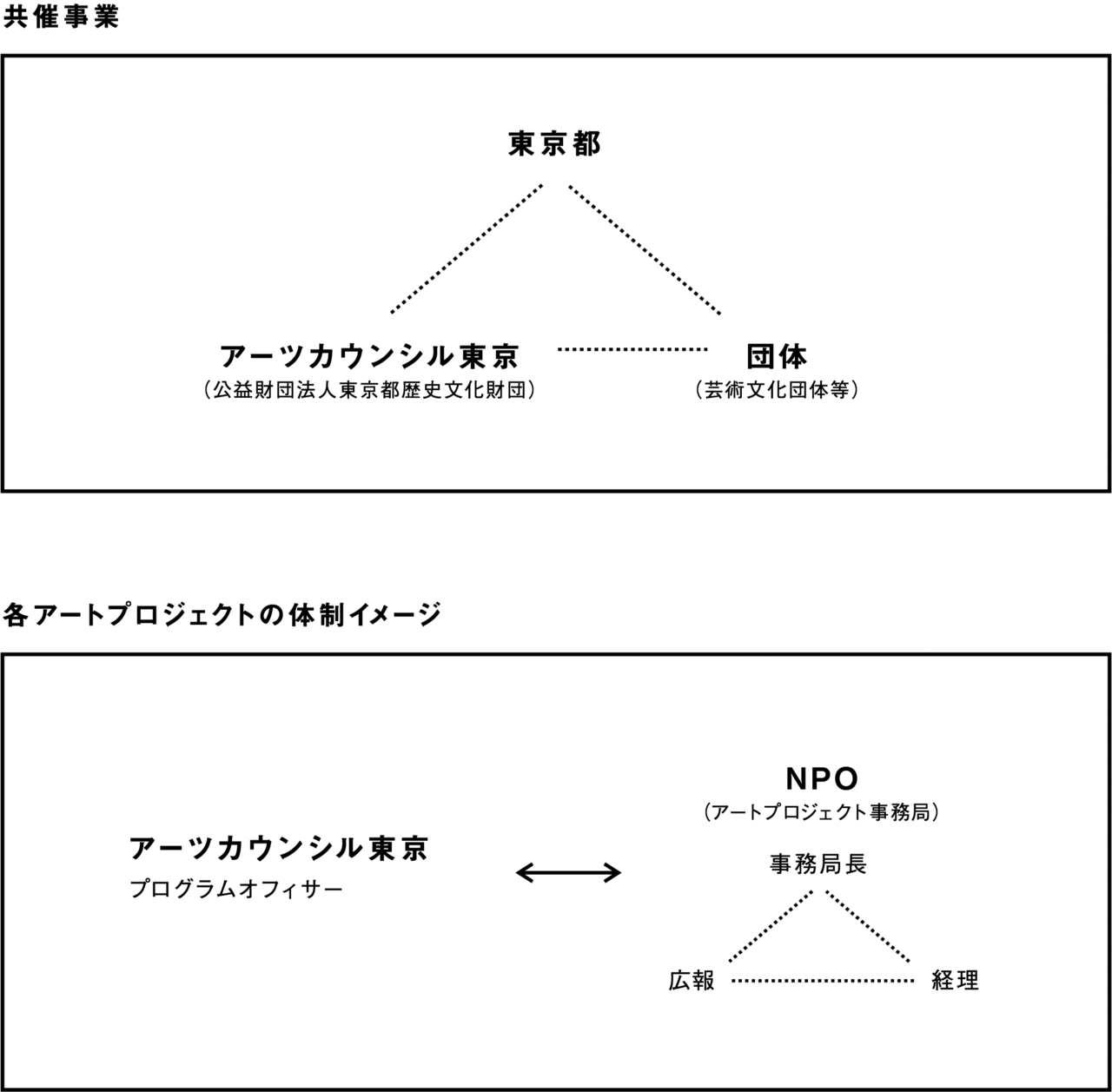

冒頭でも簡単に触れましたが、本連載を担当する「わたしたち」はアーツカウンシル東京の東京アートポイント計画という事業を担当する「プログラムオフィサー」です。正確には他に人材育成事業「Tokyo Art Research Lab」と「Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)」も担当しています。正式には公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京事業推進室事業調整課の職員ともいいます。

仕事は「中間支援」を行っています。このごろは「伴走型の中間支援」という、わたしたちの動き方を足した表現も使います。東京都と都内のNPO等の共催団体の「間」に立ち、「共催」の事業として双方と対等の立場でアートプロジェクトの企画運営に携わります。共催団体の視点から眺めれば、コミュニケーションの距離は「近い」けれど、あくまでプロジェクトを運営する組織の「外」の位置にいる存在です(と想像します)。

わたしたちの仕事は、これまでの議論を振り返れば、数多くのアートプロジェクトの実践が行われてきた現状があり、そこに実践を重ねたがゆえの課題が生まれていることに由来しています。つまり個々の「現場」だけでなく、その「環境」の改善や創造が求められていることに対応しているといえます。それはすでに「持続性・継続性」や「事務局」が『ことば本』に込められている理由で述べた通りです。

『ことば本』は、そのような仕事に取り組みながら現場の出来事から拾った「ことば」を収録しました。とはいえ「ことば」は出来事そのままではなく、他者と共有可能なものとして抽象化しています。あくまで現場運営の回答ではなく、その担い手たちに「対話」が生まれることを期待したツールとして制作しました。

少しだけ自慢をすれば、この「ことば」の抽象化の作法は、わたしたちの位置だからこそ獲得した書き方だといえます。たとえば、それぞれのプログラムオフィサーは複数の事業を担当しているため、ある現場で起こったことが他の現場と比較することでなんらかの共通項を見出すことがあります。またチーム内での意見交換は同様に個々の出来事を他の現場と共有可能な言葉に変換する機会となります。そうして得られた知見はあらためて現場へと還流していきます。そうした往還関係で紡がれた「ことば」が『ことば本』には収録されています。そして、今も「ことば」は紡ぎ続けています。

次回からは、現場の出来事からわたしたちが獲得した「ことば」を使いながら、再度、その「ことば」が指し示すような実践の風景を立ち上げることも試みます。そのとき参照するのは各プログラムオフィサーの経験や担当する現場のことなど書き手によって変わってくると思います。その違いも、ぜひお楽しみください。

おすすめの1冊

齋藤純一『公共性』岩波書店、2000年。

何度読んでも染み入る内容です。同じ著者で『自由』(岩波書店、2005年)もあります。