一瞬を残し、未来をひらく ── ソノ アイダとともに考えるアートとアーカイブ

今回のリレーコラムでは、スーパーバイザーにアーティストの藤元明さんをお招きして、藤元さんが主催するアートプロジェクト「ソノ アイダ」の活動をご紹介します。第5回はプロデューサー・アーキビストの徳永雄太さんです。

「ソノ アイダ」とは

空き物件・解体予定建物などの都市の隙間を空間メディアとして活⽤するアートプロジェクト。2015年から藤元明を中⼼にアーティストたちが自主的に集まり、都市における⼤⼩さまざまな空間的・時間的隙間=“その間(アイダ)”を⾒出し、さまざまな試みやアーティストたちの活動の場を創出してきた。主な企画に、2019年『TOKYO 2021』(旧戸田建設本社ビル)では「開発とアート」をテーマに大規模なアートイベントを実施、2022-2023年『ソノ アイダ#新有楽町』(新有楽町ビル)、2024年『ソノ アイダ#TOKYO MIDTOWN AWARD』(日本橋室町162ビル)では、ARTIST STUDIOとしてアーティストのいる景色をまちに提供する一方で、アーティストにフォーカスし、都心にアーティストスタジオやワークショップを展開。2025年『ソノ アイダ#東京大学』『ソノ アイダ#前橋』、『ソノ アイダ#鹿島スタジアム』と都市以外にも展開する。これまで「ソノ アイダ」には延べ100人を超えるアーティストが参加してきた。

僕は現在、ARCHI HATCHという会社を運営しながら、「ソノアイダ」ではプロデューサーとして活動している。建築模型や都市空間、アート展示を「3Dアーカイブ」というかたちで記録・継承することに取り組んできたが、その道のりの中で藤元明さんとの出会いと協働は決定的な転機になったと感じている。

最初に藤元さんと出会ったのは2016年、寺田倉庫での展示だった。当時の僕は建築倉庫ミュージアム(ARCHI-DEPOT MUSEUM)の館長として、建築模型の保存・展示を専門にした施設を立ち上げたばかりで、「作品をどう未来へ残すか」という課題と向き合っていた。そのころから展示空間を「時間ごと」まるごと保存する方法として3Dアーカイブに可能性を見出していた。

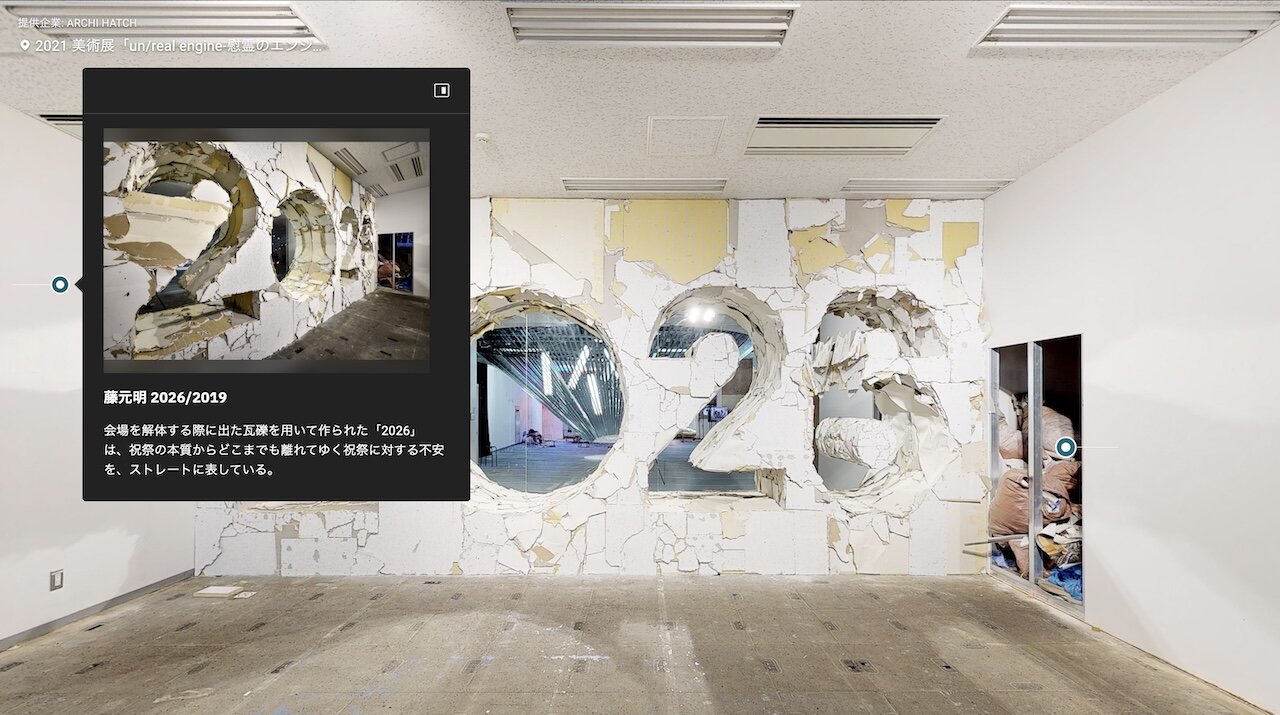

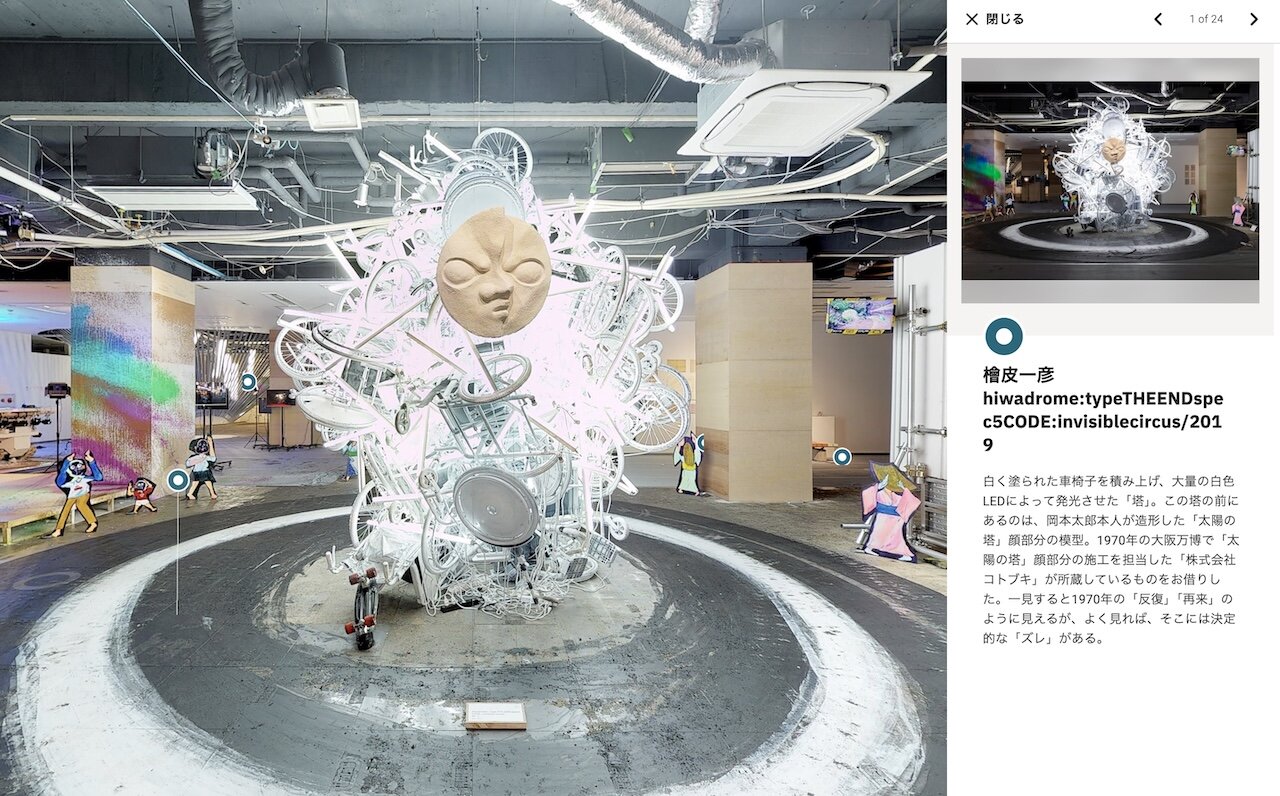

2019年、「TOKYO 2021」という展覧会で藤元さんが参加した展示を初めて本格的に3Dアーカイブした。当時は「展示を3Dで記録する」という発想自体が一般的ではなく、周囲からは「意味があるのか」と疑問を投げかけられることも多かった。しかし藤元さんだけは違った。「展示はその場限りで消えてしまうからこそ、記録する意味がある」と共感してくれたのだ。この出会いがなければ、今の僕はなかったかもしれない。

「TOKYO 2021」3Dアーカイブ画面より©ARCHI HATCH

「TOKYO 2021」3Dアーカイブ画面より©ARCHI HATCH

2020年、Covid-19によって展示活動が不可能になった時期、僕は藤元さんに「3Dアーカイブを活用して新しい展示空間をつくれないか」と相談した。彼は即答で「やろう」と応えてくれた。そこから生まれたのが「ソノアイダ#Covid-19」である。この展示は一日で設営から撤収までを行い、その後オンラインで公開し続けた。展示期間は「Covid-19が収束するまで」と定義され、世界的にも前例のない試みとなった。この経験をきっかけに、僕はソノアイダに本格的に加わり、活動の中核にかかわるようになった。

ソノアイダは「都市の隙間」に介入する集団である。再開発直前の建物や取り壊し予定の空間といった不安定な場所に展示を仕掛け、その一瞬を記録として残す。だからこそ3Dアーカイブと極めて相性がよい。写真や映像では伝えられない空気感やスケールをそのまま未来へ渡せるからだ。僕はこの活動を通じて「アーカイブは単なる保存ではなく、未来に問いを投げかける装置である」という認識をさらに深めた。

「ソノ アイダ#Covid-19」3Dアーカイブ画面より©ARCHI HATCH

Snapshot 2020/ masking tape wall / Hogalee

「ソノ アイダ#Covid-19」3Dアーカイブ画面より©ARCHI HATCH

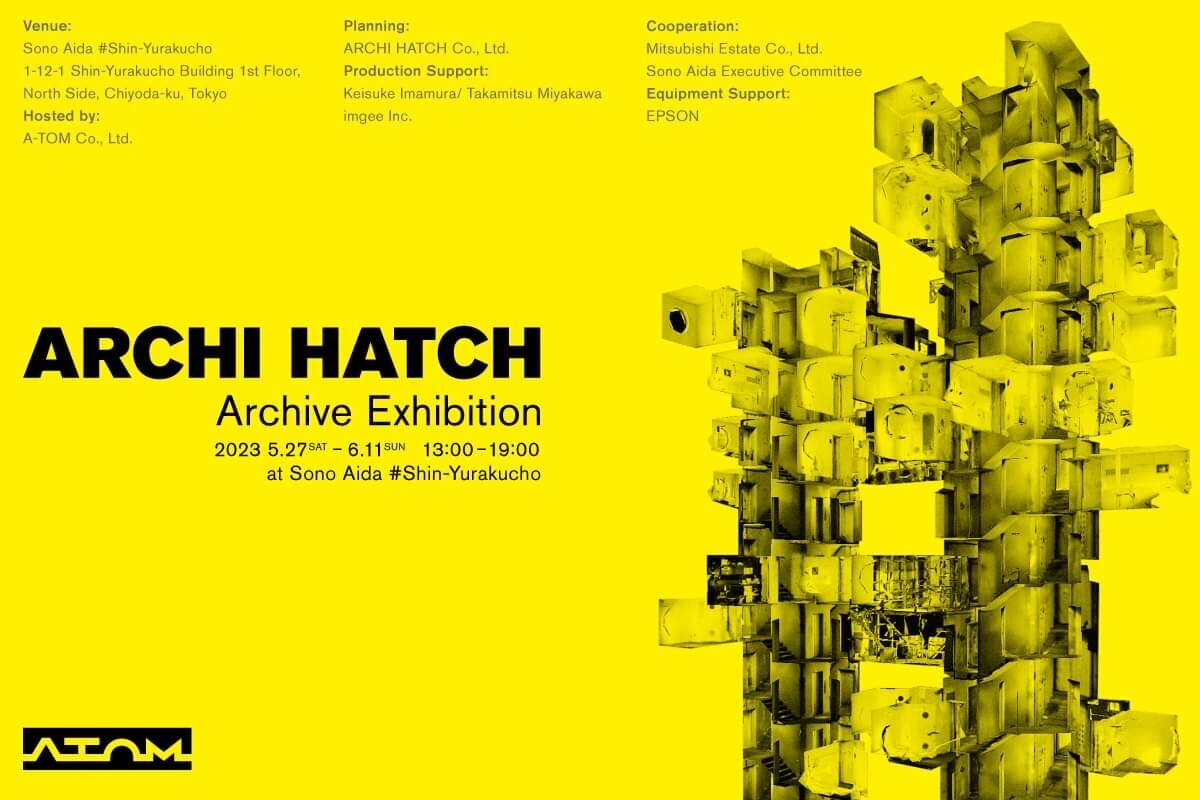

その後も毎年のように展示を記録し続け、2023年には有楽町で「ソノアイダ#有楽町」としてARCHI HATCHにとって初の個展を実現した。蓄積した膨大なアーカイブをセレクションして展示し、観客に「体験」として提示することができた。さらにその一部はニューヨークのMoMAやパリのアメリカ文化財団施設Citeでも展示され、データとして生まれたアーカイブが国境を越えて人々と出会っていった。記録そのものが旅をしているような感覚だった。

「ソノ アイダ#有楽町 ARCHI HATCH ARCHIVE EXHIBITION」

「ソノ アイダ#有楽町 ARCHI HATCH EXHIBITION」の様子

「ソノ アイダ#有楽町 ARCHI HATCH EXHIBITION」クロストーク

ソノ アイダ #新有楽町 ARTISTS STUDIO #01

こうした流れの延長にあるのが、鹿島アントラーズとのプロジェクトである。藤元さんと掲げた「STADIUM TO MUSEUM」というビジョンのもと、スタジアムにアートを持ち込む挑戦が始まった。サポーターにとって唯一無二の空間であるスタジアムの熱気とアーティストのエネルギーを重ねることで、互いを増幅できるのではないかと考えた。第一弾の作品はすでに完成し、第二弾に向けた準備も進んでいる。単なる装飾にとどまらず、スタジアムそのものを「記憶の装置」に変えていく試みである。

この取り組みは鹿島アントラーズだけでなく、他のスポーツチームにも展開可能な新しいモデルだと考えている。スポンサー企業とアーティストが協働し、スタジアムに作品を生み出すプロセスは、アートプロジェクトならではの広がりを見せた。たとえば58メートルに及ぶ藤元さんの壁画制作では、スタジアムの重機やスポンサー企業からの作品資材提供、地元サポーターによる宿泊支援などが結びつき、スポーツとアート、企業と地域が有機的に連携していった。結果として「クラブを応援する」という体験が、アートの制作過程にまで拡張されていったのである。

「ソノアイダ#鹿島スタジアム プロジェクトチーム」

「ソノ アイダ#鹿島スタジアム」藤元明 - Perpetual Energy #02

「ソノアイダ#鹿島スタジアム」 Perpetual Energy #02

振り返ると、僕らが取り組んできたのは「未来のために記憶を編み直す作業」だといえる。建築をアーカイブすることと展示をアーカイブすることには大きな違いがある。建築は長期にわたり人々の暮らしと重なり合い、その最後を記録することは「終わりを見届ける」行為に近い。一方で展示は一瞬のために立ち現れ、解体され二度と同じかたちでは再現されない。その一瞬をアーカイブするのは「始まりを記憶する」行為に近い。だからこそ両者を横断して記録していくことに意義があり、それが「未来に開かれた記憶のプラットフォーム」となるのだと思う。

アートは常に境界を越えていく存在だ。ソノアイダとの出会いから始まった僕のアーカイブの実践もまた、過去と未来の間に立ち続けながら、新たな地平を切り拓いていくだろう。10年間続いてきたソノアイダの活動は、一瞬の展示で大きなインパクトを残すことの難しさを物語っている。それでも続けてきたという事実そのものが大きな価値であり、そこにかかわった人々はお金では計れない体験を共有してきた。これからもソノアイダという場に人々が集い続けること、それが僕にとって最大の喜びであり未来への力になる。

最後に、ソノアイダを通して出会った仲間と関係者への感謝を伝えたい。展示をともにつくったアーティスト、現場を支えたスタッフ、議論を重ねたメンバー。そうした時間の積み重ねこそが、僕にとって最大の財産である。

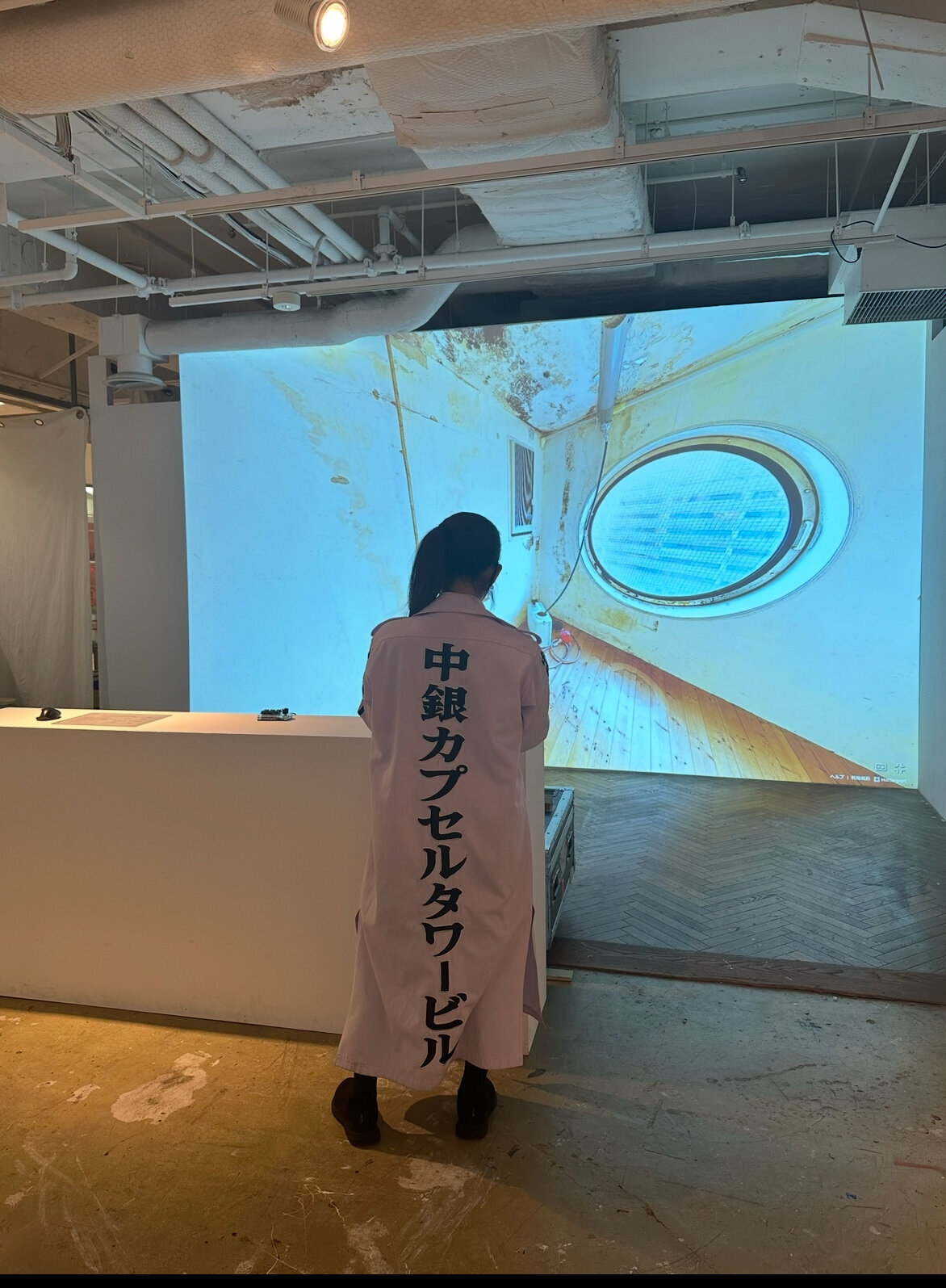

NAKAGIN CAPSULE TOWER 3D SHOOTING