都市の作家のためのアートスペース

今回のリレーコラムでは、スーパーバイザーにアーティストの藤元明さんをお招きして、藤元さんが主催するアートプロジェクト「ソノ アイダ」の活動をご紹介します。第6回は作家、キュレーターの丹原健翔さんです。

ソノ アイダ#新有楽町 作戦会議01 with 青井茂(株式会社アトム代表)/箱根/2021年9月

「ソノ アイダ」とは

空き物件・解体予定建物などの都市の隙間を空間メディアとして活⽤するアートプロジェクト。2015年から藤元明を中⼼にアーティストたちが自主的に集まり、都市における⼤⼩さまざまな空間的・時間的隙間=“その間(アイダ)”を⾒出し、さまざまな試みやアーティストたちの活動の場を創出してきた。主な企画に、2019年『TOKYO 2021』(旧戸田建設本社ビル)では「開発とアート」をテーマに大規模なアートイベントを実施、2022-2023年『ソノ アイダ#新有楽町』(新有楽町ビル)、2024年『ソノ アイダ#TOKYO MIDTOWN AWARD』(日本橋室町162ビル)では、ARTIST STUDIOとしてアーティストのいる景色をまちに提供する一方で、アーティストにフォーカスし、都心にアーティストスタジオやワークショップを展開。2025年『ソノ アイダ#東京大学』『ソノ アイダ#前橋』、『ソノ アイダ#鹿島スタジアム』と都市以外にも展開する。これまで「ソノ アイダ」には延べ100人を超えるアーティストが参加してきた。

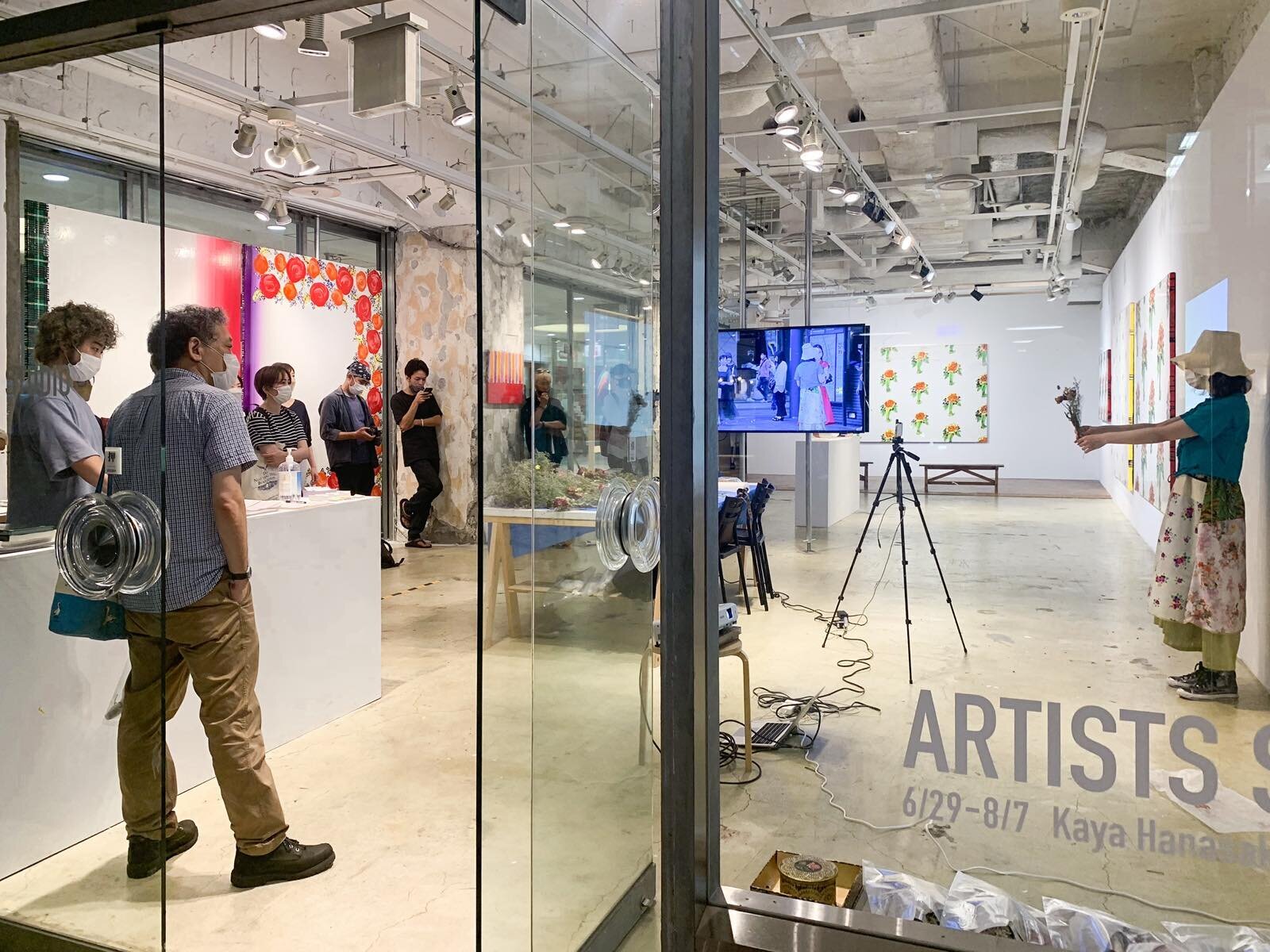

ARTISTS STUDIO#01 藤元明・森靖 展示準備/ソノ アイダ# 新有楽町/2022年1月

もう4年前になりますが、2021年初秋ごろに株式会社アトムの青井さんから、作家の藤元明さんとアートスペースを始めるから手伝ってほしいという相談を受け、藤元明主宰の『ソノ アイダ』というプロジェクトについて、慎重に話を聞いた記憶があります。ちょうどそのころ、僕は友達と都内で立ち上げた『新大久保UGO』というアートスペースの企画運営に悩んでいたということもあり、アートスペースという活動媒体自体に対して、懐疑的になっていました。アートスペースのような長期プロジェクトは、勢いややりがい頼みに突き進むことで非日常としてのスペクタクルはつくれても、結局は日常にまで浸透する大きな社会変化はもたらせないのだということを痛感している時期でして、当時の僕のXの投稿下書きの中には「アートスペースはその中身や人以上に、持続性が重要であり、かかわる人にはそれ相応の覚悟が必要なのである」というものがあります。当時の記憶があまりないので推測するしかないですが、緊張感の中で殴り書きしたであろう下書きには、どこかあきらめのようなトーンも感じられます。

Meta Fair#01 展示準備/ソノ アイダ#新有楽町/2022年3月

Meta Fair#01 ギャラリーツアー/ソノ アイダ#新有楽町/2022年3月

都心のなかでも都心の有楽町駅前で、アーティスト・イン・レジデンスを中心としたアートスペースを期間限定でやるという『ソノ アイダ#新有楽町』のアイデアは、そういった状況だったこともあり、聞いた当初は正直、どこまで意義があるのだろうかと思っていました。実質的な意義が見いだせる前に閉じてしまう期間限定のポップアップショップのような場づくりは、果たして都市開発の演出以外の意味を持ちえるのだろうか。それも、大型開発計画が始まるまでの、テナントが入りづらい期間の物件活用ということだから、どこか大きな権力に搾取されているようにも思え、僕はこのプロジェクトにかかわるにあたって、少し斜めから見てしまっていた部分もあったと思います。もちろんこういった印象や態度をあらためることになった流れを本稿では書くことになるのですが、とにかく僕は、そういった疑念のところから藤元明とソノ アイダを知るのでした。

ARTISTS STUDIO#04 藤崎了一・Hogalee 展示/ソノ アイダ#新有楽町/2022 年6月

ARTISTS STUDIO#05 花崎 草・塩原 有佳 展示/ソノ アイダ# 新有楽町/2022 年8月

話が一旦逸れますが、ポストモダン思想家のフレデリック・ジェイムソンは、山や宇宙といった自然物の圧倒的スケールに対する畏怖を指すsublime(崇高)という言葉に対し、後期資本主義がもたらした、テクノロジーの発展が個人のスケールを超えたときの畏怖をヒステリカル・サブライム(hysterical sublime、直訳:滑稽な崇高)と呼びました。麓のまちから富士山を見上げたときや、星空の無数の世界を眺めているときに感じる、圧巻、感動、そしてずっと鳴り続ける恐怖のようなもの。現代の都市には、実はそういった畏怖に類似した事象が、物理的なかたちを持たずともたくさんあります。個人には捉えられないスケールの都市開発と、いつの間にか移り変わる日常風景、納得する以外の選択肢が与えられない世論、誰もその全体像を知らない金融のエコシステム、陰謀論が陰謀論でなくなる国策と権力の癒着した関係。ジェイムソンはこういった、大きな力に対峙したときに感じる感覚をヒステリカル・サブライム(滑稽な崇高)と呼ぶのでした。これら現象はたとえば『ブレードランナー』『マトリックス』、Netflixの『ブラック・ミラー』といったサイエンス・フィクションを通して大衆化・ミーム化され、社会は、僕たち個人があまりにちっぽけで無力なのだということを定期的に思い出させてくれるのです。

ARTISTS STUDIO#05 花崎 草・塩原 有佳 ギャラリーツアー/ソノ アイダ#新有楽町/2022年8月

OUTSCHOOL#01 校長:丹原健翔 特別講師:長谷川裕子/ソノ アイダ#新有楽町/2022年10 月

そして都市では、美術がこういったヒステリカル・サブライムの大衆化・ミーム化の役割を担うことはめずらしくないのです。アートの産業化、内装デザイン、CSR、地上げ、節税、SDGsへの対応など、都市においてアートは作品としての意義とは別に、資本主義活動としての意義が必ずといっていいほど問われます。それ自体は、むしろ作家一人ひとりが野望や目標を持つのと同じように、企業体や権力者がもつ思惑が作家のそれと合致し成立する関係性は、民主主義・資本主義のルール上では最もフェアだといえるかもしれません。しかし、こういった関係性の中では、作家は自身の作家性とは別に、制御のできない大きな社会の流れの中で”与えられた”作品の意味に、究極的には抗うことも、促すこともできない。作家としてはそれは大変心細く、どこかあきらめないと裏切られてしまうのだと、そういった心構えが必要になり、考えれば考えるほど、自我が薄まっていくような感覚に陥ります。例として、ジェントリフィケーションの武器として活用された公共アートや、投資目的のコレクターに転売を繰り返されながら価値を下げていく作品などが挙げられますが、社会のヒステリカル・サブライムに”触れてしまった”ときの、なにか大きな流れに吸収され、個人でなくなるような冷たい感触は、都内でアートと向き合っていると感じることが多いです。まして社会との接点を存在意義にし、商業利用や賃貸といったさまざまな空間用途の中から土地所有者に選ばれなくてはならないアートスペースという活動媒体の周辺では、噂では特に明け方にかけて都心のビルにはヒステリカル・サブライムが”出る”といわれているのだとかないのだとか。

ARTISTS STUDIO#07 島内 秀幸・Ryu Ika・松井 祐生(関川卓哉)/ソノ アイダ#新有楽町/2022年11月

ARTISTS STUDIO#08 中川麻央・敷根功士朗・大石一貴/ソノ アイダ#新有楽町/ 2023年1月

作家が自ら、社会に開いた”場”をつくるということは、昨今の東京でもめずしくはないですが、そういった大きな難しさを抱えていることは、あまりにも議論が足りていないと感じます。作家が主宰するアートスペースという場は、たいてい「秘密基地」とか「たまり場」とか、よくも悪くもその用途や目的が曖昧であることが多く、初期衝動で始めたはいいが、その場が社会の中の機能に(なるべくして)なった途端、個人性と社会性のどちらかを犠牲にすることを強いられ、それに疲弊してしまい何らかのトラブルで終わってしまうことが多い印象です。アートスペースというものは果たして、誰のためのものなのか、考えさせられます。

ARTISTS STUDIO#09 池田杏莉・山口塁・藤元明/ソノ アイダ# 新有楽町/ 2023 年2 月

Meta Fair#02 トーク 登壇:ライアン・ガンダー・丹原健翔/ソノ アイダ#新有楽町/2023年3月

作家の藤元明が率いる「ソノ アイダ」が特定の場を持たず、コレクティブのような統一感をもたないまま10年間続いているということの重要性は、そういった背景の中でちゃんと理解されるべきだと考えます。ときにはイベントを行い、ときにはシェアスタジオや展示会場であり、さまざまな形態をとりながら、ソノ アイダの屋号のもとにアーティストや建築家、学生や会社員、経営者から料理人など、多様な人が集まり続け、それぞれにとってのそれぞれの場が成立していることは、狙って実現できるものではない。社会の抗えない大きなうねりのなかで、特定の場所や大義にこだわらず、初期衝動を持続し続けているアートスペース事例は、他になかなかありません。

ARTISTS STUDIO#01 青沼優介・三好賢聖、井村一登/ソノ アイダ#TOKYO MIDTOWN AWARD/2024年3月

ARTISTS STUDIO#04 柴田まお・牧野永美子 成果展/ソノ アイダ#TOKYO MIDTOWN AWARD / 2024年6月

続く理由はひと言でいえば藤元明という作家性だといえるし、仲間を大事にするコミュニティだともいえますが、僕は藤元明をはじめ「ソノ アイダ」に集まる人たちに通底している、社会に対する態度(アティテュード)にその最大の特徴があると考えます。状況に抗うのではなく、対応する。やると決めたら最後までやり切る。仲間を大事にする。そして美に対して妥協しない。ソノ アイダのこういった、時に前時代的にも映る少々マチョイストな美意識は、スポンサーや主催側とのトラブルの種にもなったりするのですが、利用されるならこっちも利用してやる、といった作家の対等性の主張は、真っ向からの対抗を演出されてしまう抗議活動に比べても、作家が都市の中で大きなうねりに吸収されることを守っているようにも見えます。作家のライアン・ガンダーがソノ アイダをトーク企画で訪れたときに、「こういう温かい場所がアートシーンには必要なのだ」といったことが印象に残っています。ヒステリカル・サブライムが潜む都市の冷たいアートシーンの中では、こういった場は作家にとってとても貴重な拠点になります。

ARTISTS STUDIO#05 山上渡・角文平 展示会議/ソノ アイダ#TOKYO MIDTOWN AWARD/2024年8月

OUTSCHOOL#03 特別講師:名和晃平(上)大巻伸嗣(下)/ソノ アイダ# 日本橋/ 2024 年10 月

結局2021年末からの4年間で、僕は『ソノ アイダ#新有楽町』をはじめ「ソノ アイダ」に関連する30展以上の企画にかかわり、100名以上の作家とともに展覧会という表現方法について考える機会をいただきました。『ソノ アイダ#新有楽町』が通勤型のアーティスト・イン・レジデンスおよび成果展を主軸とした活動だったため、従来の展覧会キュレーションのセオリーがまったく通用せず、展示当日の朝までどうなるかわからないライブ感のある現場は、いつも文化祭前夜のようでした。僕の肩書はキュレーターでしたが、実際は制作を行っている作家の皆さんと一緒に制作期間中議論を重ね、一緒に展示というかたちを考える、壁打ち相手、のような立場の方が多く、従来の外から行う編集作業としてのキュレーションでは聞き取ることのできない作家の想いと、社会の機能として向き合うことを可能にしてくれました。もちろんそれがうまくいかないときもありましたが、徹夜つづきのなか展示の答えをみんなで見いだせた瞬間に、かかわった一人ひとりが当事者としてその展示を誇れる場が立ち上がるのが僕は大好きです。

藤元さんは、展示明けなどの打ち上げなどでカラオケに行くと、長渕剛の『西新宿の親父の唄』を歌います。サビで繰り返される「やるなら今しかねえ やるなら今しかねえ」という言葉を肩を組んでみんなで楽しそうに歌っている姿を観ると、僕はいつも少し感傷的になります。西新宿の飲み屋の親父が突然亡くなり、彼の口癖だった「やるなら今しかねえ」を思い出す、といった長渕の歌ですが、都市の中で忘れられていく人々の想いを尊ぶ歌なんですね。たとえソノ アイダという活動がある日終わることがあったとしても、この世界には、こういった種の美しさがあったのだと。それは社会のうねりの中で、忘れられてはいけないのだと、キュレーターという立場として伝えていく責任を感じます。

(2025年8月29日)

今後の予定

2025年11/22〜12/14で富士吉田市のテキスタイル産業をテーマにした芸術祭「FUJI TEXTILE WEEK 2025」を開催します。丹原は今年もキュレーターとして参加します。ソノアイダで知り合った作家も出展しています。

次回執筆者

バトンタッチメッセージ

徳永雄太くんは、アートとは違った視点でソノ アイダにかかわっています。2019年、戸田建設(京橋)との『TOKYO 2021』会場に「展示空間を3Dスキャンさせてほしい」と突然現れました。刹那でなくってしまうアート展示を、新しいかたちで残せることに驚きました。それ以来ソノ アイダのさまざまな場面を3Dデータで撮影してもらい、新しい活用方法にチャレンジし続けています。現在、ARCHIHATCHI / Yuta TokunagaとしてニューヨークMoMAでの企画展に作品参加を含め、世界中で活動しています。彼はソノ アイダに何を見出しているのでしょうか?