王さまと私たち:「生の文化政策」に向けて

「王さまはなんにも着てやしないよ!」

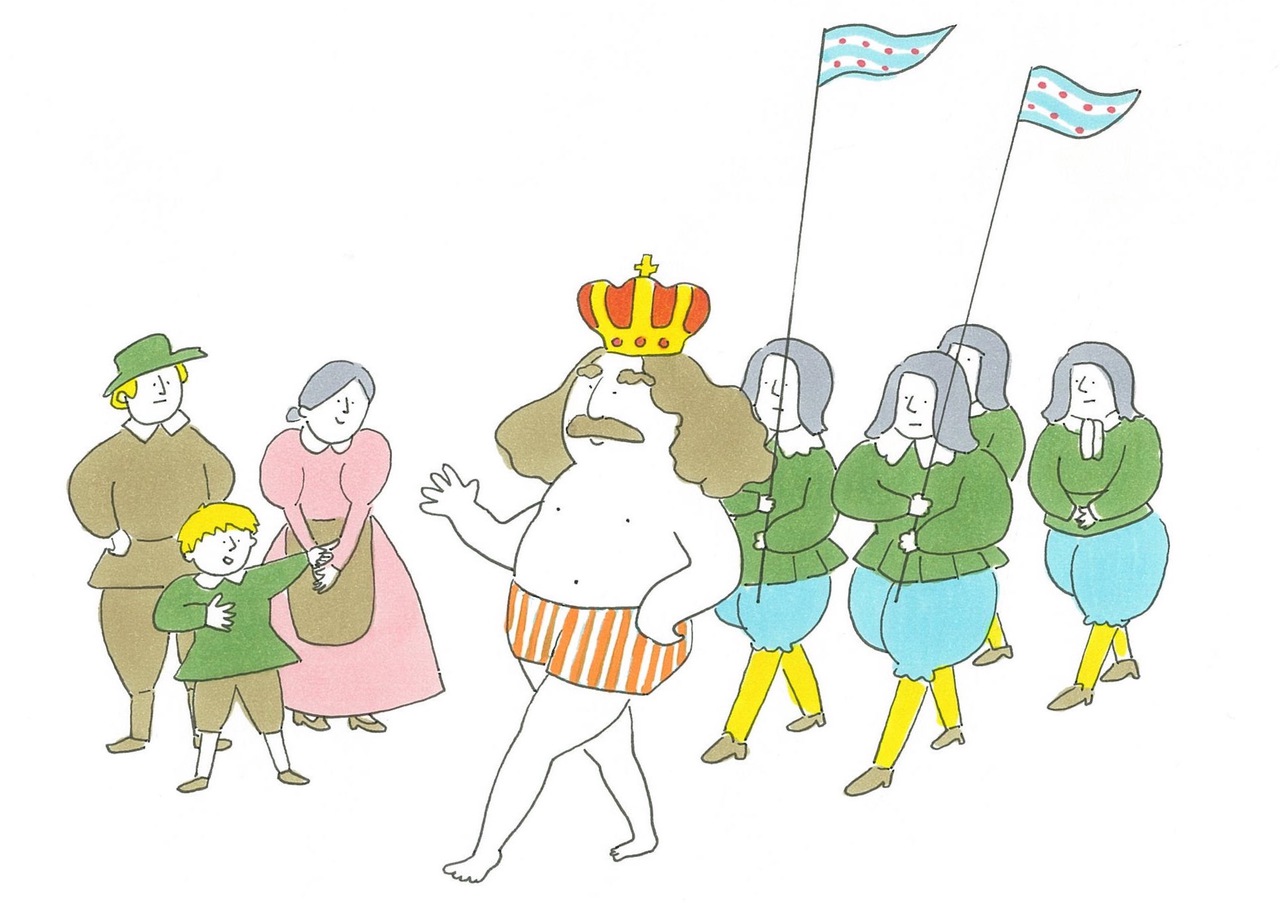

よく知られているように、デンマークの代表的な童話作家であるハンス・クリスチャン・アンデルセンは、1837年に発表した『はだかの王さま』のなかで、「王さまはなんにも着てやしないよ!」と声をあげる子どもの姿を描いた。服の仕立て屋を装うペテン師たちにだまされ、「愚か者の目には見えない」というありもしない服を見えるフリをしながら“着る”、日ごろから衣装にばかりカネを費やしてきた王さま。大臣や役人たち家来も、王さまを恐れ、見えない織物や服をあたかも見えるかのように振る舞う。行列を従えて見えない服を人々に披露すると、人々も愚か者と呼ばれるのを恐れ、みな服が見えているフリをしてかつてない称賛の声を上げる。しかし、一人の小さな子どもが、王さまがはだかであることを告げるのだ。その言葉をきっかけに、人々は「王さまは、なにも着ていらっしゃらない」と叫ぶ。王さまもついに真実に気づくものの、「行幸はどこまでもやめるわけにいかんぞ」といって、そのまま「なおさらもったいぶってお歩きになる」。家来たちも「ありもしない裳裾をささげて、しずしずとついていったのだ」と物語は結ばれる(図1参照)。

この童話には、いくつかの倫理的な教訓が含まれているわけだが、文化や芸術をめぐる実践に携わるのにあたって、また、それらの実践について研究するのにあたっての示唆も含まれているように思われる。特に今回は、文化をめぐる「王さま」、すなわち文化生産や所有をめぐる権力者や、それに対する人々の受容のあり方が、いかなる社会と文化の関係性のなかで規定されてきたのか、その一端を振り返ったのち、現在の新たな文化生産と所有の様相の中で、文化政策の研究や立案の役割をどのように考え直すことができるのかを考えてみたい。

図1「はだかの王さま」(イラスト:小松キリコ提供)

かつての「王さま」たち

かつて文化は、文字通り「王さま」たちに属するものだった。いまでも美術館や博物館には、きらびやかな聖杯から精緻な肖像画に至るまで、王侯貴族ら時代ごとの権力者たちの文化や、彼らが命じてつくらせた芸術があふれている。このことが示すように、17世紀から20世紀ころにかけての近代的国民国家成立の時代以降、人々は自らの生活の中の文化よりも、「王さま」たちの文化であった音楽や美術、文学等のハイカルチャーに関心を向けることによって、文化とは何かを理解してきた。学校教育や習いごとを通じた教養としての芸術文化を学び、美術館・博物館や劇場に通うことによって、そのような態度は育まれる。文化をめぐる公的な制度づくりや文化支援もまた、「王さま」たちが好んだ文化の規範を中心に据えながら、それらを“深く理解する”役人や知識人たちが「家来」のごとく主体的に担ってきた(写真1参照)。

写真1:中世から現代までのコレクションを展示する「アムステルダム国立美術館」(オランダ・アムステルダム)

収蔵品のなかにはレンブラントの代表作の一つ『夜警』のように、市民が画料を出し合って依頼し、制作された集団肖像画もある(写真:筆者撮影)

近代産業化を経て、20世紀前半からはじまった大量生産、大量消費の時代の到来は、労働環境を規律化することによって、人々に文化を楽しむための余暇や余剰をもたらした。流れ作業に代表される生産の標準化を通じて実現された、1日8時間、高賃金を特徴とする労働体制は、アメリカのヘンリー・フォードが経営する自動車工場がその原型の一つを確立したことからフォーディズムとも呼ばれている。フォーディズムは、終身雇用制や福利厚生の充実、さらにローン制度などの新たな社会制度の広がりにも結びつき、人々に映画や音楽、演劇などの文化を消費するための余暇や、文化を楽しむための家電製品の消費の機会などをもたらした。結果として音楽や映画などのポピュラーカルチャーが隆盛し、アメリカをはじめ各国で文化産業が大きく発達していった。

しかしだからといって、フォーディズムが人々にとって素晴らしいことばかりをもたらした、ということではない。チャーリー・チャップリンが、「“モダン・タイムス”。独立企業の勤勉の物語。幸福の追求のなかでの、人間性の改革運動」と皮肉を込めながら映画の中で言及し、「社長」たち支配階級によって人間の生理現象やトイレ休憩時間まで管理される姿を描いたことが象徴するように、フォーディズム型生産様式に基づく社会は、労働者を均質な労働力かつ消費者に変え、生産効率を上げるための歯車に組み込む社会でもあった。それでもなお拡大するフォーディズムに支えられ、巨大化する文化産業によって生産されるポピュラーカルチャーは、ハイカルチャーをしのぐ勢いでメインカルチャーとしての地位を確立していった。当時の文化発信や文化の所有関係を握る「王さま」は、ポピュラーカルチャーの担い手であるスターたちに加え、誰よりも資本家たちであったといえるだろう。

別の文化の可能性に思いを馳せた若者たちもいた。ハイカルチャーを手本とした、あるいは“魂を失った”ポピュラーカルチャーからなる、メインカルチャーに抗おうとする人々が、メインカルチャーが用いる記号を流用、転用しながらサブカルチャーを形成し、メインカルチャーを支配する「王さま」たちに、「お前たちは、はだかの王さまだ!」と叫んだのだ。彼らは単に表現上でメインカルチャーへの対抗を試みただけではない。たとえば、1970年代半ば以降、ロンドンやニューヨークに出現したパンクロック・バンドのミュージシャンたちは、大手メディアに対抗した自主レーベルの設立などを通じて、自らの手で流通を担うDIYエコノミーの確立を模索した。そこには、既存の主流的な見方や、「王さま」や大臣、役人たち「家来」によってもたらされるカネに頼ること以外の、「やりたいこと」や「自らの表現」を中心としたオルタナティブとしての文化の流通を提示する実践としての意義を見ることができる。

このような産業化と経済発展の時代、文化政策や文化経済研究、あるいはアートマネジメント研究の領域では、ハイカルチャーの支援やマネジメント方法の検討に加えて、諸産業に比して芸術・文化の生産性が低いことを前提としながら、芸術・文化の領域と産業領域をかつて以上に結びつけるための模索や、そのための制度化を図ることが大きな関心事の一つとなった(本リレーコラム第1回の小林真理先生が紹介したボウモルとボウエンによる議論も参照していただきたい)。

今日の「王さま」たち

近年においては、もう一つ別のタイプの「王さま」たちの存在を付け加えることができるかもしれない。それは、ハイカルチャーとポピュラーカルチャーの棲み分けに関係なく、あるいは狭義の文化領域を超えて、新たなモノや情報、体験の “違い”を生み出すことができる人々である。

今日、文化やそれを支える創造性の領域は、経済を牽引し、政治的な競走における優位性を保つための、究極的な資源のひとつとみなされている。国家単位で見れば、たとえばイギリス政府が1990年代後半以降、既存の工業・産業の衰退や停滞に対して進めてきたクールブリタニア政策による経済戦略は、国家による文化産業、特に創造産業(クリエイティブ産業)と呼ばれる領域を通じて、国のイメージを変え、競争力を高めるための政策だった。ブリットポップやファッション、アート、観光などを通じたグローバルな政策は、文化のみならず、経済・政治を含めた国家政策の方向性を大きく変えた(写真2参照)。あるいは2000年代以降、アジア金融危機からの立ち直りを目指す韓国政府が進めてきたテレビドラマ、K-POP、コスメなどの輸出推進策である韓流政策も同様である。さらには2010年代以降、製造業に陰りが見える中で日本政府が推進してきた文化観光やアニメ・マンガ、ゲーム、ファッション、食、地域産品の輸出推進策であるクールジャパン政策も、文化やそれを生み出す創造性を用いた産業への国家による着目をよく表す事例だ。他のアジア地域でも、台湾や中国などが近年、各地で創造産業(創意産業)政策に力を入れている(写真3参照)。これらの政策では、一部の「特徴的な」文化の魅力をアピールすることで「国の文化」を代表させ、国益を得るために文化が発信されていく。このような動きは、国家が、軍事力や経済力などのハードパワーによらず、いわゆるソフトパワーと呼ばれる文化・政治的価値観によってグローバルに国の魅力や意見力を高めようとするための施策の一例でもある。

写真2:旧・発電所をミュージアムに変え、クールブリタニアの象徴の一つとなった「テート・モダン」(イギリス・ロンドン)

かつて工場や倉庫が並んでいたテムズ川南岸に位置するテート・モダンの前には、金融中心街シティやセントポール大聖堂が立ち並ぶ北岸と南岸を2000年に結んだミレニアムブリッジが架かる(写真:筆者撮影)

都市・地域レベルでも、同様の現象が進んでいる。たとえば日本の都市・地域社会では、2000年代、2010年代と年を重ねるごとに、「地域の魅力を売り出す効果的な戦略が必要だ」という考えや施策が、確実に増えてきた。それは、ゆるキャラという地域性の記号をまとったマスコットやふるさと納税を通じた地域間競争、あるいはアートフェスティバル、芸術祭などの文化事業の隆盛傾向などに象徴的に示されているといえるだろう。

写真3:日本植民統治時代の建物を利用し、創造産業拠点の一つを目指す「台南文化創意產業園區」(台湾・台南)

日本と同様に少子高齢化が著しく進む台湾でも、各地において文化創意産業(文創産業)を推進するための施策が進められてきた(写真:筆者撮影)

このような文化をめぐる状況の背景にあるのは、フォーディズムがもたらした同一製品を大量生産、大量消費する社会ではなく、人々が欲しい「特別な」モノや情報などをあらかじめ用意するポストフォーディズム社会の到来と、その深化である。アンソニー・ギデンズは、ポストフォーディズムの特徴について、「フォーディズムの方式が特徴づけるような大量の工業生産から、特注製品に対する市場の需要を満たす、もっと融通性に富んだ生産形態」であると指摘する。今日、民間企業のみならず、国家や都市・地域などの主体もまた、人々による「特別な」モノや情報、体験を求める需要を満たすために自らを売り出すことで、他国・地域との競争を優位に進める──あるいは日本や韓国、台湾においては、顕著に進む少子・高齢化傾向のなかで生き残りを図る──ことに目を向けているのだ(写真4参照)。

写真4:池袋西口公園の再開発中の工事の一場面(東京・豊島区)

同公園は小説やドラマ、アニメの舞台としても知られる。豊島区は「国際アート・カルチャー都市構想」を掲げながら、池袋駅周辺の再整備を進める(写真:筆者撮影)

このようなモノや情報、体験の差異を消費する今日の社会における「王さま」は誰か。リチャード・フロリダは、今日の都市経済を牽引するのは創造階級(クリエイティブ階級、クリエイティブクラス)の人々だという。創造階級には、科学者や技術者、芸術・デザイン・メディア関係の労働者らが、その中心に含まれる。すなわち、人々が欲しがるモノや情報、体験を生み出す創造性を持った人々こそが現代社会では重要性を持つ、というのだ。同様のことは、都市経済に止まらず、広くグローバル経済においても指摘できるだろう。ブリットポップのアーティストやYBAs(ヤング・ブリティッシュ・アーティスツ)、あるいは韓流スターが、一時的に直接的影響力を持つ一方で、彼らをプロデュースしたり、SNSを通じた新たなサービスの仕組みを生み出したりする人々が、もっとも力を持っている時代ともいえる。現代は、彼ら創造階級の人々こそが「王さま」の時代なのかもしれない。

「私たちの文化」

今日、文化政策研究やアートマネジメント研究は、何のために必要とされているのだろう? ますます情報が溢れ、インターネットなどを通じて文化コンテンツに簡単に接触できる時代において、文化政策やアートマネジメントにかかわる研究や立案をめぐる思考には何が求められるのだろうか?

現代は、私たちすべてが王さまでなくても自ら文化生産を行い、広く文化を発信しうる時代でもある。その最大の理由は、現代の文化生産手段が、より多くの人々によって所有され、あまねく場において文化活動を行うことができるものへと変化していることにある。かつてヴァルター・ベンヤミンが示唆した、複製技術によって大衆が(文化を消費・享受するだけでなく)文化の書き手側に回りうる社会が、いま現実化しつつあるともいえるかもしれない。スマートフォン等を通じて撮影・作製・加工・編集などを加えた音楽、ダンス、イラスト、映像などのSNSへの投稿が、いまこの瞬間にも、世界中で何億という単位で行われている。人々がオンラインを通じて関係性を結び、共有・連携しながら、新たな文化形成を盛んに図っていることも特徴的だ。多くの人々が、「やりたいこと」や「自らの表現」を、時には他者とともに「やってみる」ことができる文化生産の多様化の時代を私たちは目にしている。

また筆者が関心を持っていることの一つは、近年、社会的企業(ソーシャル・エンタープライズ)の形態を取る実践者たちの一部などにみられるように、社会活動や文化活動、環境活動、あるいは福祉活動など、自分たちの関心事を中心に据えつつ、他の活動を組み合わせながら関心事の活動を支えるような、小規模で、複合的・自立的な活動を目指す動向が日本など各地で増加傾向にあることである。かつて、大手メディアに対するオルタナティブの文化流通を目指したパンクロック・バンドなどによるDIYエコノミーにも似て、彼・彼女らの活動は、助成金や寄付、あるいは文化事業プログラムなどを利用することはあっても、それらだけに依拠しないため、より他者に依存し過ぎない持続可能な文化生産を模索しやすい。このようなエコノミーの回し方は、3階建ての建物をイメージすると理解しやすいかもしれない。彼・彼女らは、一定の利益を得られる活動を1階に(たとえばカフェであったり、ゲストハウスであったり、シェアオフィスであったり)、「やりたいこと」を2階に(たとえば芸術活動であったり、社会的な取り組みであったり、福祉活動であったり)、3階には自らのスキルを生かした副業的な活動を展開したりする(たとえばデザインの仕事であったり、イラストの仕事であったり、文化事業の企画であったり)。主な収入は1階から得つつ、3階からも一定の収入を得て、収益性が低い2階も含めた全体の活動、あるいは暮らしを支える、といった財源のイメージである。1階〜3階までの活動が、偶然あるいは必然的に、有機的につながり、新たな活動が生まれることもある。また、活動を一人で進めるよりは、複数の仲間で活動やプロパティをシェアし補いあって、あるいは地域社会と関わり合いながら、創発的に活動が進むことも多く、複数の人物がコレクティブ(集合体)として活動していることもよくある(写真5参照)。

むろん、これらはあくまで説明のためのイメージであるため、実際の活動にはさまざまなバリエーションがある(実際に3階建てでなくてはならないという意味ではないし、また「1階」部分にいわゆる半農半芸的な農林業などを充てる人々もいる)。また、これらの活動では賄えない芸術文化活動があることはたしかである。だが、これらに似た活動形態を通じて、利益には結びつきにくい自分たちの「やりたいこと」や「自らの表現」の模索を追求するための動きが各所で増え始めており、私たちはそこに新たな文化生産の可能性が開かれつつあることの意義を見るべきだろう。それらの活動には、専業的に文化生産を行うためにパトロンを得たり、あるいは仕事を中心として生きながら、余暇の時間に文化活動や芸術の受容を行ったりといった文化芸術の生産・消費のあり方の選択肢から、人間的な「生」としての文化活動を中心に置きながら、そのために仕事をする、という考え方への(再)転回を見て取ることができるからだ。そして、このような自立共生型の活動がより可能になってきた背景にも、人々の移動が増大し、文化生産手段の所有が容易になるなど、今日的な社会環境の変化が分かち難く結びついているといえるだろう。

写真5:うかぶLLC(合同会社うかぶ)による「Y Pub&Hostel TOTTORI」(鳥取・鳥取市)

うかぶLLCは、蛇谷りえと三宅航太郎がはじめた社会的企業である。ゲストハウス、シェアハウス、カフェを併設し、他者・地域との新たなつながりを見出しやすい仕組みの複合型滞在スペース「たみ」や、カフェ/パブとゲストハウスを併設、「個」からの文化生産を重んじる滞在スペース「Y」を展開する(興味がある方は、蛇谷氏による第87回リレーコラムや、後述する「今後の予定」の書籍や展示をぜひご覧いただきたい)(写真:中川薫提供)

「私たちの文化」のための困難

その一方で、文化生産の機会が本当に人々に行き渡っているかといえばそうではなく、特に地球規模での、極端に不平等な富の分配が進んでいることがもたらす弊害は見逃せない。非営利団体NGOのオックスファムのデボラ・ハードゥーンは、「99%のための経済:少数の特権者だけでなくすべての人に利益をもたらす人間経済を構築する時」と題したレポートのなかで、世界の富豪上位8人の男性が、世界人口のうち経済的に恵まれていない下位半分(約36億人)と同じ富を所有していることを伝え、反響を呼んだ。同記事は、世界の人々の10人中7人は、過去30年間に不平等が拡大している国に住んでいるとも伝えている。私たちは、今日のポストフォーディズムの社会には、もはや「外部」がないことについて、よく考えなくてはならない。ポストフォーディズムが導いたのは、「違い」を生みだし経済的利益に資する価値を生み出す「王さま」たちの台頭だが、それ以外の人々にとっては、かつてフォーディズムが保障した終身雇用からも徐々に外され、置き換え可能で使い捨ての労働力としてみなされやすい環境も生み出した。一部の実際に「やりたいこと」をできる社会環境をあらかじめ与えられた幸運な少数の人々だけでなく、すべての人々が文化生産に臨むことができるために、富・資産の再分配も含めた根本的な変化、世界的な政策的取り組みが必要だ。

私たち自らが「期待するもの」、「見たいもの」ではなく、「期待しないもの」こそを、いかに受け入れられるか、といった視点を設定することも重要だろう。ミシェル・フーコーは、かつて近代の権力構造を生-権力と呼んだ。近代以前の権力は、定められた規則に人々が従うことを強い、従わないものを殺す権力だった。しかし近代における権力は、人々の「生」そのものに介入し、管理しようとする。それによって人々が“自ら望んで”、規律化・従順化された主体となっていくための権力である。それによって人々の生は、無自覚的に、特定の目的に向けて方向づけられていく。フーコーの指摘した権力は、今日、より徹底したものとなっている。たとえば、キャッシュレス決済や、SNSの「いいね!」ボタンを通じて示す私たちの個人情報に紐づいた嗜好性は、ビッグデータを分析することによって、生産や販売に生かされるだけでなく、私たちの潜在的な消費意欲を高めるために用いられつつある。私たちの感情や情動は商品化され、社会の経済的利益に向けて無意識的に方向づけられていく。

都市や地域の文化政策を用いて別の例を挙げると、私たち自らが都市・地域に「期待するもの」、「見たいもの」もまた、特定の方向に向けられがちであることに留意する必要がある。先述したように現代社会では、国家のみならず、都市、地域社会間での生き残り競争が激しさを増している。そこでは、本来は「文化産業の強化による都市の活性化」と並んで、「文化的多様性への理解」などを重要な理念として掲げていた創造都市(クリエイティブシティ)のような都市・地域活性化や多文化共生への理念が、産業や観光活性化ばかりに目がいきがちなものへと変化させられやすい。したがって、人々や行政から心から期待され、歓迎され、あるいは人々が自ら演じようとするのは、観光化など直接的な地域活性化の利益に資する態度である。それによって何が都市や地域から排除され、何が残るのだろうか? 私たちは都市や地域の潜在的な文化的多様性を保ち、新たな文化創造を生みうる豊かな土壌を育むために、既存の枠組み、制度からは見えないような、「期待しないもの」こそを受け入れるような姿勢を持つことが重要である。

生の領域に立つ文化政策

『はだかの王さま』で、「王さまはなんにも着てやしないよ!」と声をあげた子どものつぶやきは、それを聞き取って「あれまあ、むじゃきな子どものいうことをきいてごらんよ」と、近辺の人に伝えた父親の存在と、それに続く人々、いわばフォロワーたちのおかげで黙殺されることがなかった。私が指摘したいのは、現代社会の特徴でもある文化生産の多様化の機会を確保し、新たな文化を創造していくためには、人々の新たな、あるいは見えにくい文化実践の可能性を無視せずに聞き取って、それに見合った文化の生産や所有のための活動領域を確保していくための姿勢が重要だということである。特に、すでに価値が認められた文化領域や、経済的利益に資することが期待される創造産業などの領域以外の、目立たない文化創造の現場にも目を向ける必要がある。これは伝統文化や、文化の産業的な有効性を否定することを意味するものではない。むしろ、既存の伝統文化の革新や新たな展開、あるいは今後の文化・創造産業の創出、さらには、広く多角的・集合的視点によって社会的諸課題の解決を図っていくための土壌としての文化的・社会的多様性の確保に向けた視点が重要ということだ。

このこと、すなわち目立たない文化生産に目を向けることは、〈生の文化政策〉、あるいは〈生の領域に立つ文化政策〉と呼びうる、人々の生に立脚した文化政策の実現のために必要な視点であり、これからの文化や芸術にかかわる研究や立案に求められるべき視点といえるのではないだろうか。これは単に、文化支援をめぐる助成金配分の問題としてのみ捉えるべきことではない。文化生産や創造をめぐる人々の生の領域をいかに確保していくかという、より大きな公共的課題にまつわる話である。既存の文化生産の枠組みに収まらない活動をはじめる人々は、社会的に周縁化された立場に置かれていることも多く、パブリック・コメントにも、特定の地域集会にも参加しない(できない)場合がある。また先述したような、社会的企業型の活動による文化へのかかわり方の場合、既存の文化事業助成などの枠組みからはそもそも弾かれてしまう場合もありうる。したがって、とりわけ社会学や人類学には、「通り過ぎてしまう断片や声、物語を聞く」技術(バック 2014)として、聞こえにくい人々の生に耳を傾け、記述したり、ビジュアル化したりすることで人々に伝えていく役割が求められるだろう。他の社会諸科学にも、そのような声や生の物語に立脚しながらの立法化に向けた取り組みや、見過ごされがちな生を伝えるための対話の場を形成する取り組みが重要になるはずである(本リレーコラム第2回から第4回の興味深い各議論もあらためて参照していただきたい)。

文化政策研究やアートマネジメント研究の射程は、人々による個々の物事への見方の違い=各人の多様な生に立脚する文化や芸術が、他者との共生をいかに図ることができるか、という点に関心を向けることのなかにある。今日、あらゆる芸術・文化の創造性、すなわち人々の生の領域が、産業活性化を図る社会のなかに組み込まれている。しかし、そのなかで私たちは、新たな活動を連携して生み出し、自ら発信しうる可能性を獲得し始めている。ここで必要とされる文化政策研究の重要な仕事とは、既存の文化にまつわる所有関係の論理(=ときには、もはや「はだかの王さま」の論理と化していることもある)に従うことだけではけっしてないはずだ。「はだかの王さま」のことを指差すような新たな、しかし聞こえにくい「生」の声に耳をそばだてながら、既存の制度に弊害があるとすればそれを指摘し、新たな生を踏まえた制度や仕組みを「私たち」の一員として構築していくことにあるだろう。

(引用・参考文献)

-

アンデルセン、ハンス・クリスチャン、[1976]2019、「はだかの王さま(皇帝の新しい衣装)」『小さい人魚姫 アンデルセン童話集』[kindle版](山室静訳)、角川文庫。

-

ギデンズ、アンソニー、2009、『社会学(第5版)』(松尾精文ほか訳)而立書房。

-

小泉元宏、2020、「私たちのクリエイティビティ」『アートがひらく地域のこれから──クリエイティビティを生かす社会へ』野田邦弘・小泉元宏・竹内潔・家中茂編、ミネルヴァ書房。

-

バック、レス、2014、『耳を傾ける技術』(有元健訳)、せりか書房。

-

フーコー、ミシェル、1977、『監獄の誕生──監視と処罰』(田村俶訳)新潮社。

-

フロリダ、リチャード、2008、『クリエイティブ資本論──新たな経済階級の台頭』(井口典夫訳)ダイヤモンド社。

-

リチャード・フロリダ、2014、『新 クリエイティブ資本論──才能が経済と都市の主役となる』(井口典夫訳)ダイヤモンド社。

-

ボウモル、ウィリアム・J.、ボウエン、ウィリアム・G.、1994、『舞台芸術──芸術と経済のジレンマ』(池上惇・渡辺守章監訳)芸団協出版部。

-

毛利嘉孝、2009、『はじめてのDIY──何でもお金で買えると思うなよ!』ブルースインターアクションズ。

-

Hardoon、Deborah、“An Economy for the 99%、” Oxfam International、 February 1、 2017、 (Retrieved January 14、2020).

-

Hartley、John ed.、2005、Creative Industries、Oxford: Wiley-Blackwell.

関連リンク

おすすめ!

共著書『アートがひらく地域のこれから─クリエイティビティを生かす社会へ』(ミネルヴァ書房、2020年)に、今回取りあげた内容と関連する文章を執筆しました。よろしければご一読ください。

今夏、シンガポールにあるジャパン・クリエイティブ・センターにて、本稿で触れた「新たな文化生産」に関わる、日本の地域社会における実践の一部を取り上げた展示・トークが行われます。共同研究者で、展示企画を担当するSimone Chung氏(シンガポール国立大学デザイン環境学部)と共に、私も事例紹介やトークなどに参加する予定です。鳥取、徳島における下記のような興味深い文化活動や建築リノベーションプロジェクトなどを取り上げる予定ですので、お近くにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひお立ち寄りください。

・EVENT TITLE: The Architecture of Art Projects in Japan: The Cases of Tottori and Kamiyama

・VENUE: Japan Creative Centre, Embassy of Japan in Singapore (4 Nassim Road, Singapore)

・WEB: https://www.sg.emb-japan.go.jp/JCC/

・DATES:

Exhibition: 14-30 August 2020 at 10.00–18.00 (Closed Sunday and Monday)

Talk Session: 15 August 2020 at 14:00-16:00

・ADMISSION FREE

・Sponsored by Japan Foundation

etc.

次回執筆者

バトンタッチメッセージ

小泉元宏さんは、社会学という学問領域から文化政策をみています。文化や芸術が世界人権宣言や国際人権規約で掲げる権利としての文化という視点から考えられるようになると、文化や芸術の社会課題は何かということが重要になってくるということかと思います。そもそも文化や芸術に社会課題はあるのか。社会学は理論的な側面からのアプローチと、現実の具体的な課題を浮き彫りにする調査が核となってきます。それがそれほどまだ長くない研究の歴史の中でどのように変遷してきたかを描き出します。

いよいよ最終回です。中村美帆さんは、第二次世界大戦後の文化政策のパラダイム転換の中で重要な役割を担ってきた文化権(文化に関する権利)を研究してきました。あまり一般的には知られてこなかった文化権を保障していくために具体的に実行していくのが文化政策と捉えています。文化権は誰のものなのか。理念的なものを、具体的な政策に落とし込んでいくためには、今、どのような研究が必要になってきているかを明らかにしてくれると思います。

(小林 真理)