アートマネジメントのインターン現場レポート ~世田谷パブリックシアター 2025(2)

今夏、夏休み期間中に世田谷パブリックシアターでインターンをする学生から寄せられるレポートをご紹介しています。第2回は演劇ワークショップコースの4名のレポートです。

※インターンの詳細はこちらから

【Dコース】[短期]演劇ワークショップコース

早稲田大学 2年

樺山和香那さん

インターンを振り返ると、演劇と子どもたちをつなぐ場の重要性とすばらしさに気づかされた3日間だったと感じる。

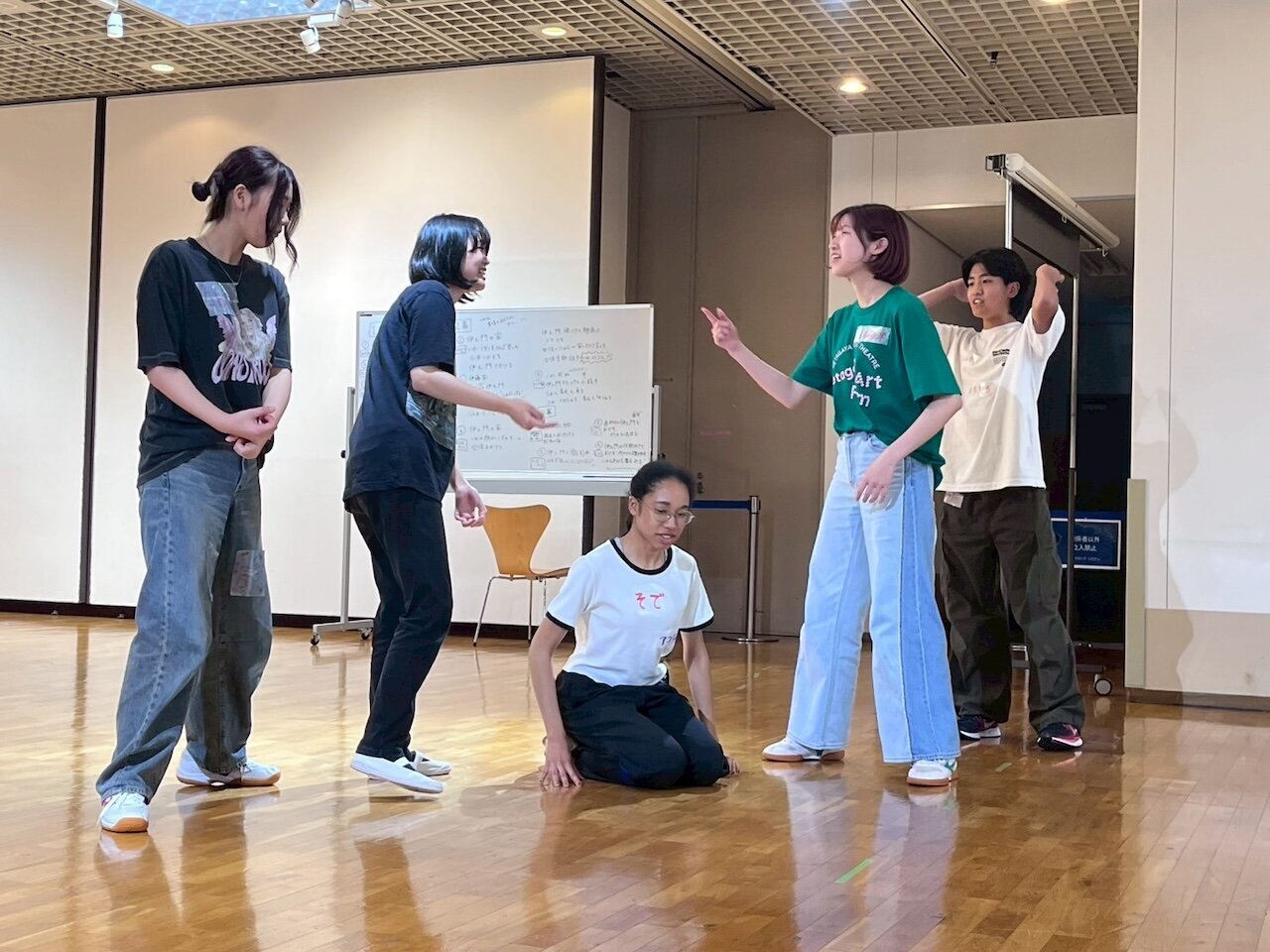

ワークショップには、演劇経験も年齢もさまざまな高校生が集まった。最初は皆緊張していたものの、創作を通して次第にいきいきとした姿が見られるようになった。初対面の彼らが、わずか3日間でここまでの関係性に至るには、進行役と学芸の職員の皆さまの働きが欠かせない。

ワークショップの終了後、毎日集まってフィードバックを行った。高校生一人ひとりに向き合い、それぞれに合わせたアプローチを考え、その場で改善していく。ワークショップ内でも、新しいアイデアの提案や第三者的な視点を組み込んだり、実演してみようと促したりと、グループ内の高校生それぞれがやりたいことを実現できるように動いた。自分のすべきことを考えながらの創作にはかなり苦労したが、皆さまの力も借りつつ、発表まで完成させることができた。

発案も含め、このように試行錯誤を繰り返しているからこそ、貴重な体験につながっているのだと身をもって感じた。質の高いワークショップをつくるにはかなりの労力と時間がかかることがあらためてわかった分、より多くの機会が設けられるべきだと簡単にはいえないが、自分も創作に参加したからこそ、この体験をより多くの子どもたちにしてもらいたいと強く思った。

⽟川⼤学 芸術学部 演劇・舞踊学科 芸術応⽤コース 4年

篠永南紬海さん

3⽇間のインターンシップを通して、世⽥⾕パブリックシアターで開かれるワークショップが、「好き」を共有できる新しい居場所となっていると感じました。

演劇ワークショップに参加することが初めての⾼校⽣が半数以上を占めていた今回は、演劇が好きで学びたい⼈のための背中を押す、はじめの⼀歩を踏み出す、そのような機会の場を提供していたと思います。⼀⽅ですでに演劇部に所属していたり、自身で劇団を⽴ち上げている⾼校⽣は、⾃分の持っている知識や演技のノウハウを多くの⼈と共有することができ、⾃分の中の演劇的アプローチの幅を広げる機会にもなっていました。振り返りの際に何⼈もの⼦が、ここでの出会いを⼤切にしたい、と⼝にしていたことが印象に残っています。⾼校⽣の夏休みという特別な期間に部活動や遊びともまた違う特別な体験を増やす場となっていることを実感しました。

公共劇場が果たす役割とは何か、そう問いかけられたときに学校や家庭とはまた違う、第三の居場所になりうることが実感でき、そこが⼤きな強みであると認識しました。

⾼校⽣と⼀緒に創作をしていくことで、彼らの吸収⼒の⾼さや瞬間を楽しむ空気感に何度も助けられました。今後は、今回のインターンで携わったような教育普及、ワークショップファシリテーターなどについて学びを深め、多くの⼈と上演芸術を結ぶ存在になりたいと考えています。

日本大学 芸術学部 演劇学科2年

髙木美生さん

「人が演劇に出会う瞬間は、なぜ輝いているのか」

インターン参加の目的として掲げたこの問いは、実は「人が人に出会う瞬間は、なぜ輝いているのか」という問いでもあったのだと、インターンを通して気づきました。

参加者の演劇経験やワークショップへの距離感はさまざまで、最初は少し緊張した空気が流れていました。しかし、『四谷怪談』をテーマに、それぞれが自由に解釈し、設定を変えてシーンをつくる中で、「会社員の設定にしてみよう」「バドミントン部の部室を舞台にしようよ!」と、演劇を中心にしたコミュニケーションが生まれ、参加者の個性と創造性が引き出されていきました。

シーンづくりが進むにつれ、「自分とは違う人がいる。それがおもしろい!」という気づきが参加者の中から自然と生まれていたように思います。他者と自分自身を尊重し、その間に生まれるものをともに楽しむことが、あの輝きの源なのかもしれません。

たった3日間でも、演劇をきっかけにしたからこそ、参加者同士は深い仲を築いたようでした。

今回のワークショップを通して、劇場は劇を上演し観るだけでなく、人と人が出会う場所なのだと気づかされました。

多摩美術大学 美術学部 演劇舞踊デザイン学科 演劇舞踊コース4年

原田花楓さん

私は将来、演劇における普及啓発に携わる人材になりたいと考えています。そのため、ワークショップという場で実践的に普及啓発活動に触れることができたらと考え、今回のインターンに応募しました。

インターン中の3日間は長いようであっという間でした。今回はインターン生として参加者の高校生に混ざって一緒にテーマであった四谷怪談の場面づくりをしました。

直接かかわったことで創作ペースがどんどん早くなっていることに気づいたり、参加者同士の関係性の変化を直に感じたりと、外から見ているだけではわからない変化に気づくことができた点が印象的でした。また参加者に対して、職員の方に「誰がインターン生かわからない」といわれるほど高校生の中に溶け込みながらも、歳が近いために何か困ったときにすぐ手を差し伸べられる立場にもなれるという、インターン生だからこそのかかわり方ができていたら幸いです。

インターン全体を通して、ワークショップの存在の大きさをあらためて実感しました。このたびは貴重な機会をいただきありがとうございました。今後の糧にしていきます。

世田谷パブリックシアター担当者コメント:塩原由香理

「高校生のための演劇ワークショップ」には、4名のインターンの皆さんにご参加いただきました。14名の高校生たちと一緒に、鶴屋南北の歌舞伎狂言『東海道四谷怪談』を現代に置き換え、登場人物の心情や関係性を分析しながら、3日間で全5幕の作品をつくりあげました。

インターンのみなさんは「高校生と一緒に」という言葉通り、彼らに交じって、アイデアを出し合い、相談し合い、時にはインターンの立場からアドバイスやフォローを行いながら、まさに“ともに演劇をつくる仲間”として創作に参加してくれました。その姿勢は、単なるサポートにとどまらず、自らも主体的にかかわる頼もしい存在であり、現場にとって大きな支えとなりました。

また、インターンのみなさんの振り返りからは、演劇を通して生まれる「人との出会い」や「創造の力」、そして「仲間との信頼関係」に対する深い思いが強く伝わってきました。高校生たちが互いを受け入れながら創作を進める過程にしっかりと寄り添い、同じ目線でかかわってくれたこと、一人ひとりにていねいに向き合ってくれたこと、そのかかわりの積み重ねが、ワークショップをより豊かなものにしてくれました。心から感謝しています。今回の経験が、皆さんそれぞれの今後の学びや進路の中で、新たな力となっていくことを心より願っています。そしてまた、いつか創作の場でご一緒できる日を、楽しみにしております。

(2025年9月18日)