内覧会レポート

「日本にミャクミャクと流れる日本文化の魅力と可能性を感じに行こう!」

今回うかがった内覧会はこちら!

■特別展 蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児

■浮世絵現代 国内外のアーティストが伝統の木版画に挑戦

・会期:2025年4月22日(火)~6月15日(日)

・会場:東京国立博物館(平成館、表慶館)

大河ドラマ「べらぼう」で注目を浴びる蔦屋重三郎と当時の出版文化。浮世絵や黄表紙本などが、時代背景なども現代の視点を織り交ぜながら理解しやすく展示されている。

出版業者として常に何が求められているかを意識し、喜多川歌麿や東洲斎写楽など才能あふれる作家を次々に世に送り出した蔦重。じっくり鑑賞していると、現在世界中に熱狂的なファンを持つ日本の漫画(MANGA)の源流がここにあると感じる。NHKと東博がタッグを組んだ展覧会だけに、わかりやすく魅力的で引き込まれる。最後には「べらぼう」の実際のセットを活かした江戸のまちに紛れ込んだようなコーナーがあり、当時の江戸の雰囲気に浸れる粋な仕立てになっている。

もう一つは、表慶館で行われている「浮世絵現代」。日本の伝統的木版画の技術を継承する人材の育成に注力している(公財)アダチ伝統木版画技術保存財団の協力のもと、草間弥生や塩田千春など国内外の第一線で活躍するアーティストたちが伝統の技術を継承する職人たちとのコラボレーションによる版画作品に挑戦。今まで当然のように北斎や歌麿などの作品(木版画)を鑑賞していたが、その工程をていねいに説明してくれている。職人による版木への和紙を使った「彫り」(彫師)、その上にそれぞれの色が「刷り」(刷師)

楳図かずお《ぐわし大首絵 雲母摺乃圖》

水木しげる《妖海道五十三次 京都》

展示では、多くの作品の横にアーティストの挑戦した感想も動画で紹介されており、それを観て再度作品を見ると浮世絵の魅力や可能性を考えさせてくれる構成になっている。横尾忠則や名和晃平など多くの第一線で活躍する作家が挑戦しており、見応えのある作品が並んでいて飽きることなく堪能した。ゴッホなど西洋の画家たちもその深みに魅了され、影響を受けたことも納得でき、これからの可能性も感じさせる。ぜひじっくり楽しんでほしい。

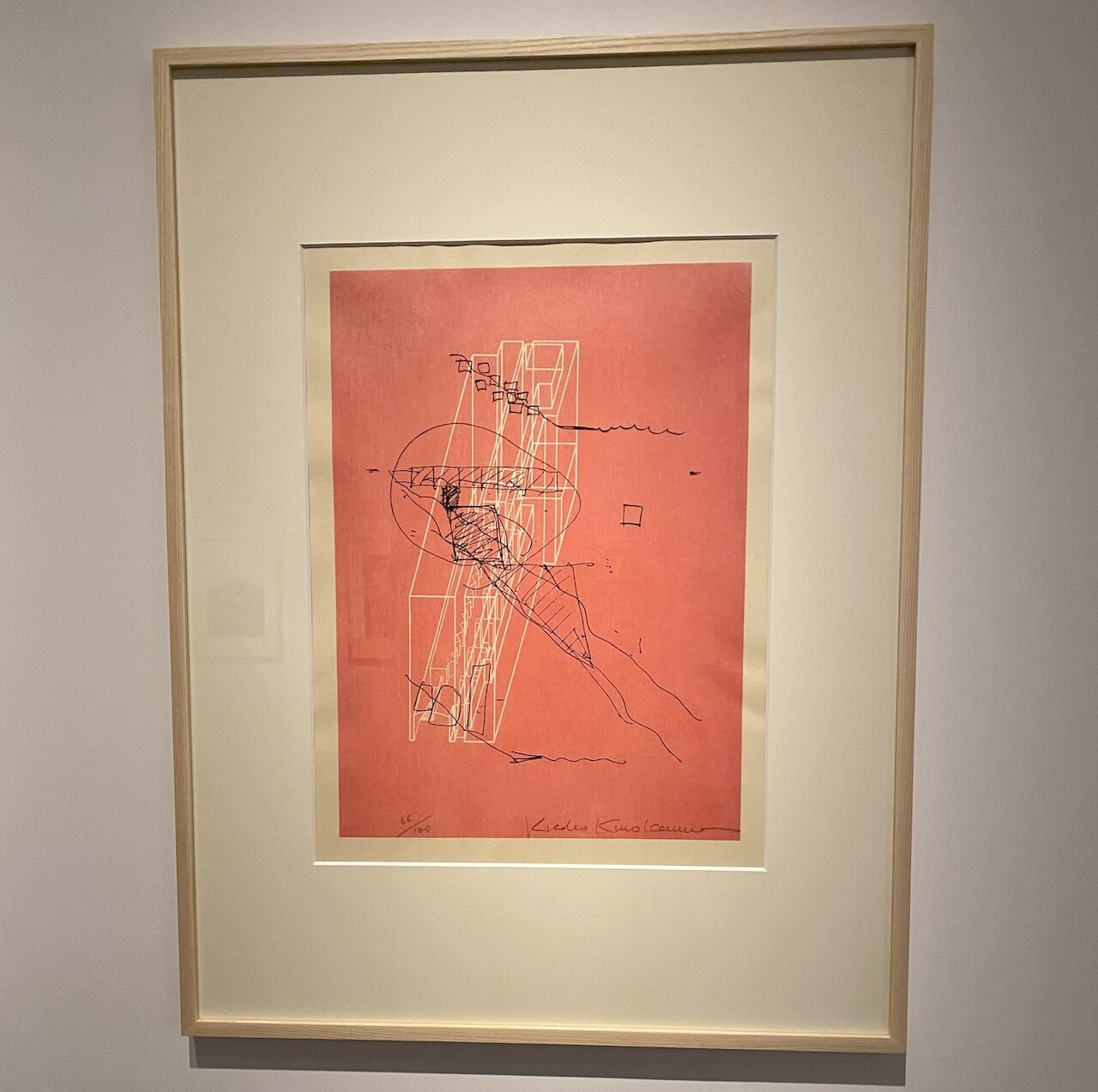

黒川紀章《切断》

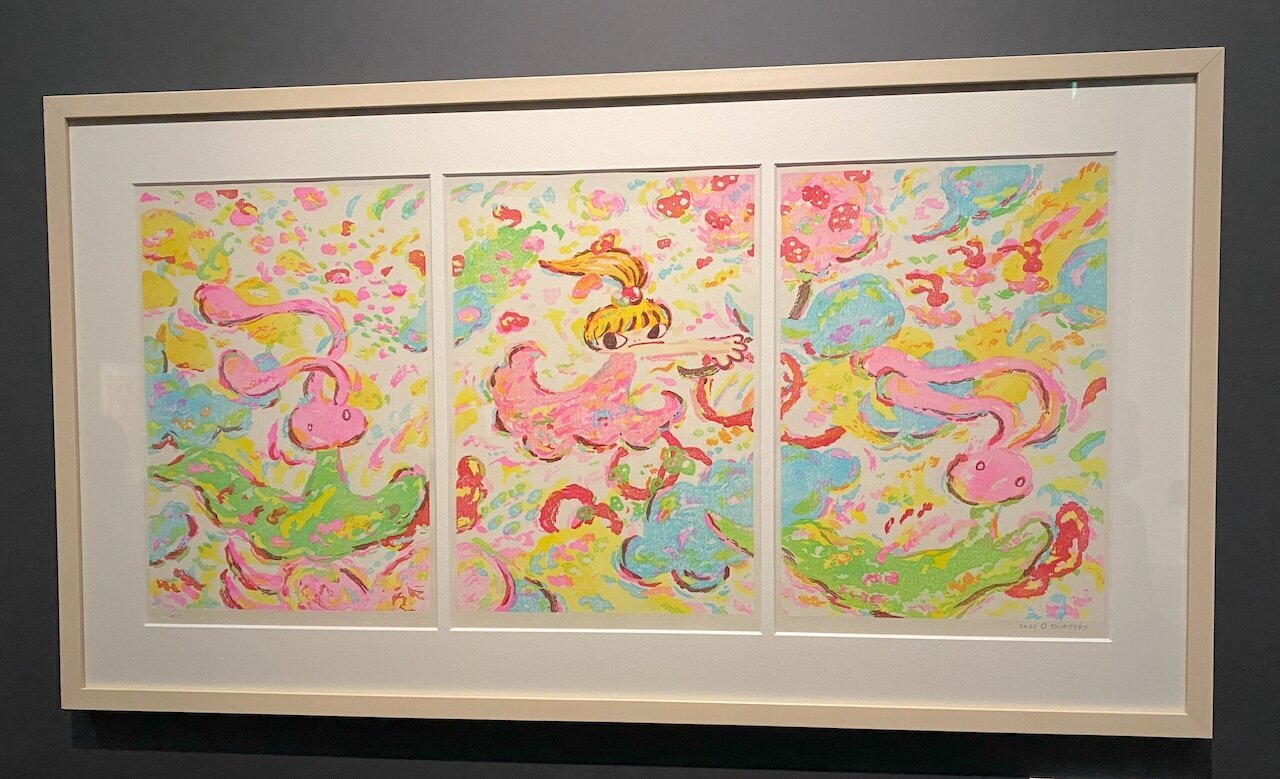

ロッカクアヤコ《無題2》

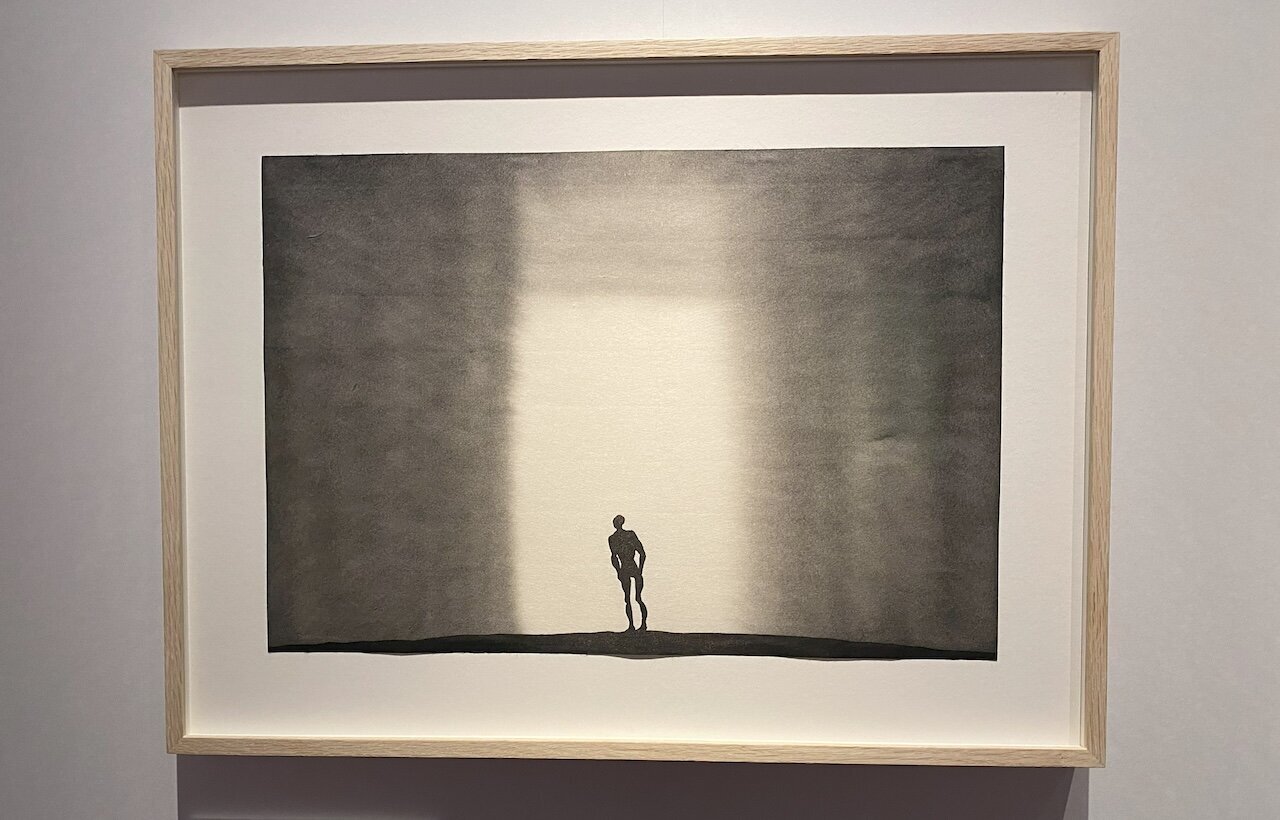

アントニオ・ゴームーリー《RAPT》

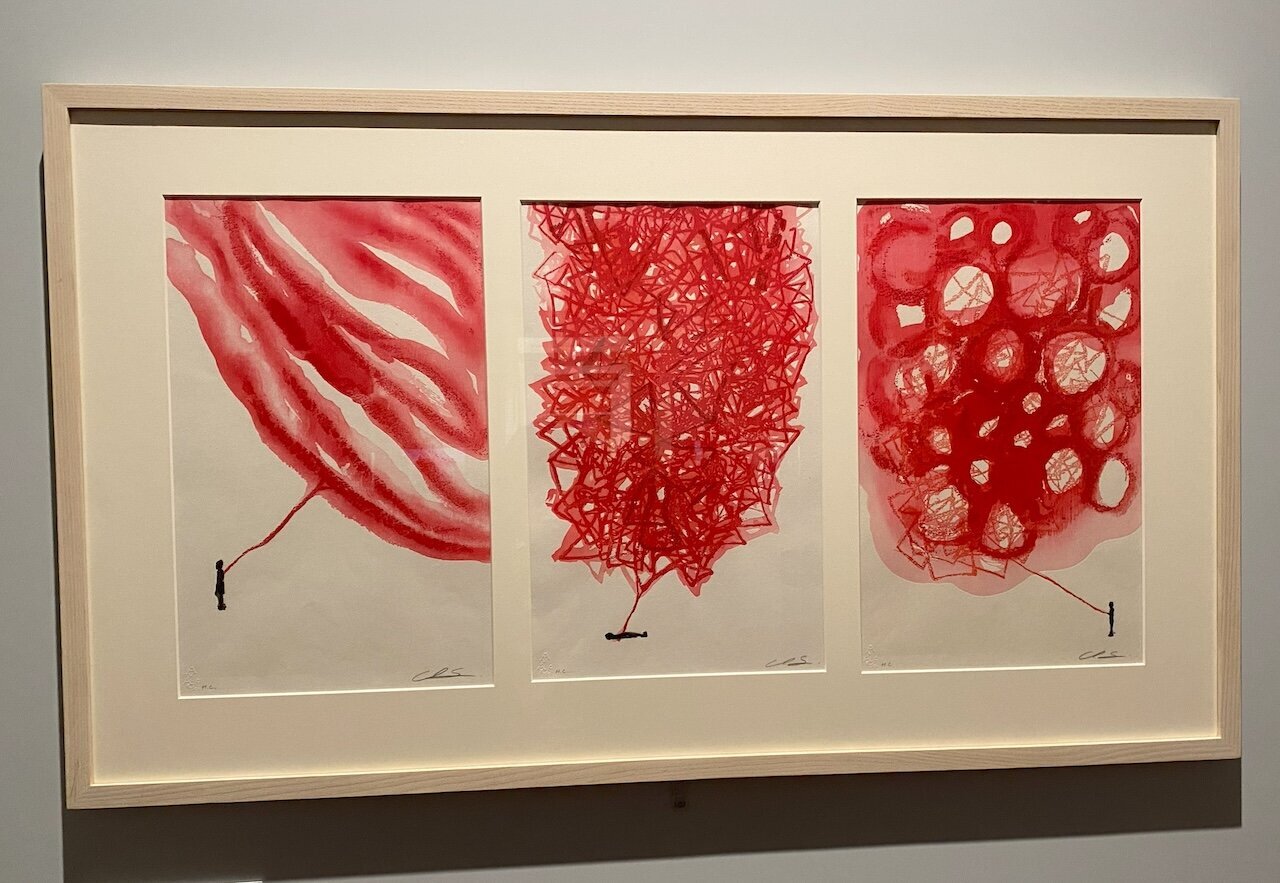

塩田千春《Connected to the Universe -Red Waves》

それから、最後に紹介したいのが本館特別5号室で3月25日から公開されているイマーシブシアターでの「新ジャポニズム 縄文から浮世絵 そしてアニメへ」。高さ7メートルの巨大モニターで縄文時代からアニメまでの日本文化の流れを約24分で体感することができる。(8月3日迄)

ミャクミャクと引き継がれる日本文化の魅力と可能性をこの機会に体感しに行くことをおすすめします。

(2025年4月21日 事務局: Julie.S.S.)