モータースポーツの歴史がつむいだ文化

前編「車を文化に」を体現する施設

富士モータースポーツミュージアム

企業の中にもたくさんのアートの現場が存在します。ここでは企業が行うメセナ活動(芸術文化振興による豊かな社会創造)の現場へ足を運び、担当者の方へお話をうかがう取材レポートをご紹介します。アートを通して企業のさまざまな顔が見えてくると同時に、社会におけるアートの可能性を見出します。

第17回は、静岡県駿東郡小山町にある2022年10月にオープンした「富士モータースポーツミュージアム」です。日本を代表するレーシングサーキット「富士スピードウェイ」に隣接する同施設は、トヨタ自動車株式会社が支援するミュージアムで、設立時より、同社だけでなく国内外の自動車メーカー各社が展示車を提供し、企業の枠を超えた協働により実現しました。現在は富士モータースポーツフォレスト株式会社が管理運営を担っています。動態保存される本物のレーシングカーはもちろん、モータースポーツに関する歴史や資料が展示され、世界初、そして唯一の、世界の自動車メーカーや自動車博物館が協力してできたミュージアムといえます。ハイアットホテルアンドリゾーツが運営を手掛ける富士スピードウェイホテルに併設されていて、一方に富士山の雄大な姿を、もう一方にはサーキットを望む立地に、モータースポーツ好きのみならず、世界中から多くの宿泊客が訪れています。

本記事では、前後編の構成で、富士モータースポーツミュージアムの魅力を紹介します。前編では、同館が体現する「モータースポーツ文化」について、国内外自動車メーカー10社の連携による常設展示を中心に、ミュージアムの設立経緯からコンセプトまで館長の布垣直昭さんにお話をうかがいました。現在開催中の企画展『耐久レースと日本』についても取り上げる後編では、より具体的な内容でモータースポーツにかかわってきた人々の熱意を見ていきます。モータースポーツが、ひいては自動車が文化であるとはどういうことなのか。ミュージアムの役割とは何か。モータースポーツに詳しくない方にも一緒におつき合いいただき、考える機会になれば幸いです。

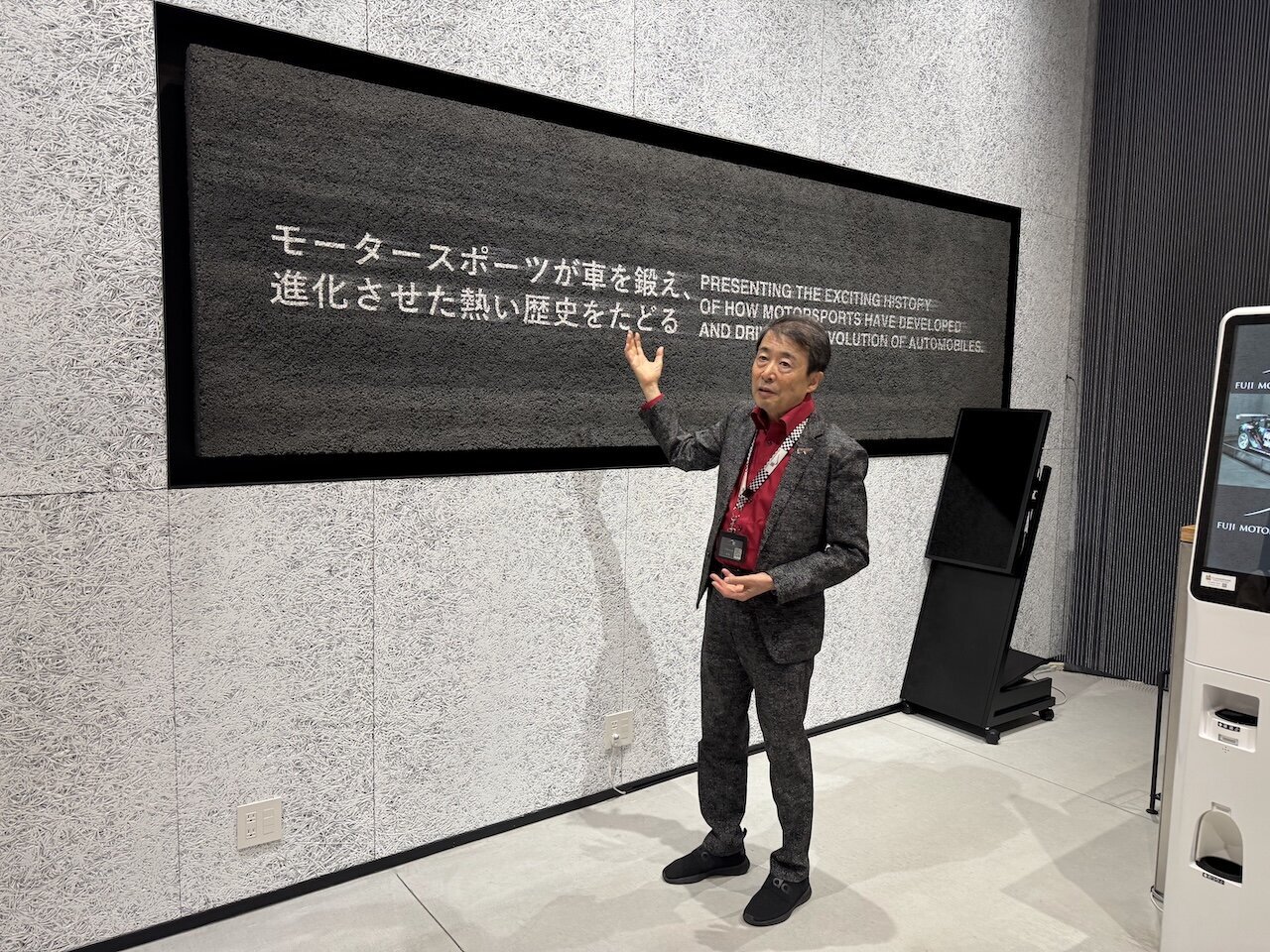

今回ご案内くださった富士モータースポーツミュージアム 館長 布垣直昭さん

JR御殿場駅からタクシーで約20分、静岡県駿東郡小山町に富士モータースポーツミュージアムはある。ホテルと共通のエントランスでは早速、レーシングカーのパーツやモータースポーツに関する専門用語をちりばめた巨大なオブジェが出迎えてくれる。今まさに足を踏み入れようとしているのは、ホテルとミュージアムが一体となって演出する、モータースポーツのめくるめく世界だ。

1Fエントランスのオブジェ「Monolith(モノリス)」

モータースポーツ参戦車両の部品や専門用語を掲示して「モータースポーツの世界へのいざない」を表現

さまざまな時代のタイヤの形状を模した精巧なワイヤーアートや、世界中のサーキットコースをかたどったプレートを重ね合わせて地球を表現したものなど、モータースポーツに関する入念なリサーチに基づいたアートピースが、施設のいたるところに飾られている。しかしながら、富士モータースポーツミュージアム館長の布垣直昭さんが、同館を「文化発信拠点」と表現するとき、それは単純に自動車をモチーフにしたアートワークが施設を彩っているということのみを指すのではない。

世界各国のサーキット場のコースを模ったアートピースを組み合わせたオブジェ

「車を日本の文化に」するための発信拠点

布垣館長:日本自動車会議所の会長にも就任した豊田章男会長は常々『車を日本の文化に』ということをおっしゃっています。この施設は、それを強く意識してつくっています。半世紀以上サーキットが続いてきた場所に、ただ宿泊施設と博物館をつくるということではなく、文化を発信する拠点でなければいけないと考えました。

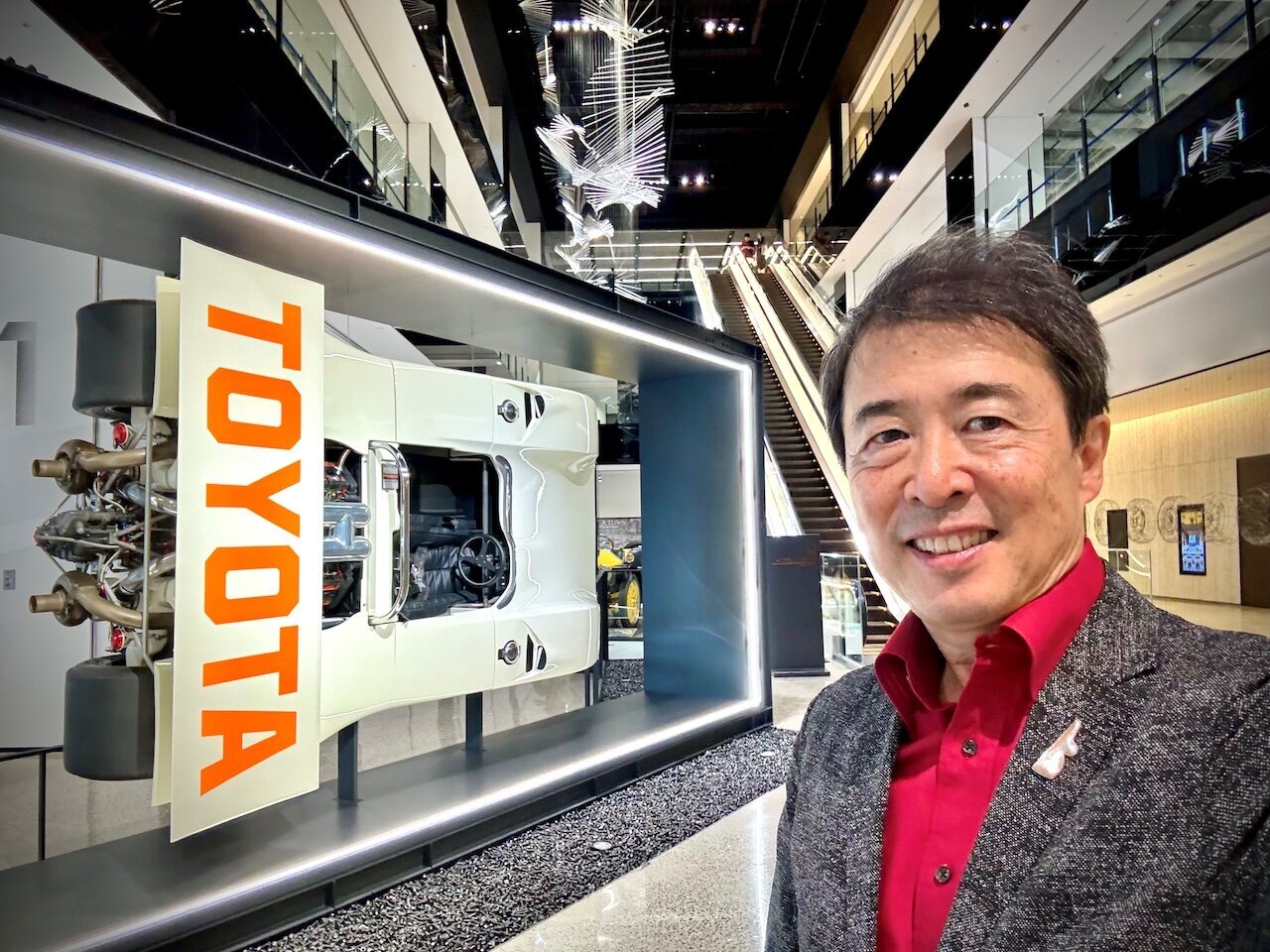

イベントを共通で開催するなど、ホテルとミュージアムが連携していくことを重視する布垣館長は、空間デザインにおいても同様の考え方を取り入れた。ミュージアムエリアとホテルエリアをはっきりと分けてしまうかわりに、レーシングカーを横倒しに吊った壁面を設えた。それは宿泊体験に、モータースポーツの世界を自然に溶け込ませるような作用を及ぼす。

フロアと垂直にディスプレイされた、トヨタ7ターボ(レプリカ)

レーシングカーを額縁アートとして、ミュージアムの表札と化した

布垣館長:ミュージアムとホテルをクロスオーバーさせるために、ここに車があればと考えました。境界を曖昧にしつつ、何となく肌でモータースポーツの世界を感じてもらう。車の選定もできるだけシンプルに、名車と呼ばれているものを選択しました。メンテナンスをすれば走れる部品で組み立ててはいますが、走る必要がないため、実際に当時使用されていた本物のタイヤなどを見せられるのもよかったです。

何百キロもの重量があるレーシングカーを、額縁に飾られているかのように見せるため、最小限の2本の支柱と、2本のワイヤーのみでアイデアを実現させた。「車は文化である」と、「声高に叫ぶのではなく、五感でほのかに感じ」させたいという布垣館長の考えを象徴する内装デザインの一つだろう。「シンプルに名車」という『トヨタ7』越しには、ピカピカに磨かれた車両の美しいボディが自然と視界に入ってくる。モータースポーツ文化に対する布垣館長の思いを、展示エリアを巡りながら感じてほしい。

布垣館長:モータースポーツというものは、ただそれだけで完結しているものではありません。普通の量産車にその技術が活かされて、自動車の歴史は発展してきました。たとえば、世界で初めて自動車レースが始まったころの『パナール・エ・ルバッソール』。これはレーシングカーではありませんが、レースの技術が採用された例です。今では普通のこの丸いハンドルもレースから生まれました。

世界初のモータースポーツ優勝の栄誉を得たフランス車

今当たり前にある丸いハンドルはここから生まれた!

パナール・エ・ルバッソール Type B2

かつてはティラーと呼ばれる舵取り棒で操舵していた自動車だが、未舗装のでこぼこ道でスピードを出すと運転手の体も左右に揺れるため、安定した運転が難しかったという。そうして、中心に軸を備えた、現在のようなステアリングホイールが誕生する。同館の開館準備を進める中で自然と決まってきたというタグライン「モータースポーツが車を鍛え、進化させた熱い歴史をたどる」が指し示しているのは、このような数々の事例だ。

新資料の発見が新しい解釈を生む

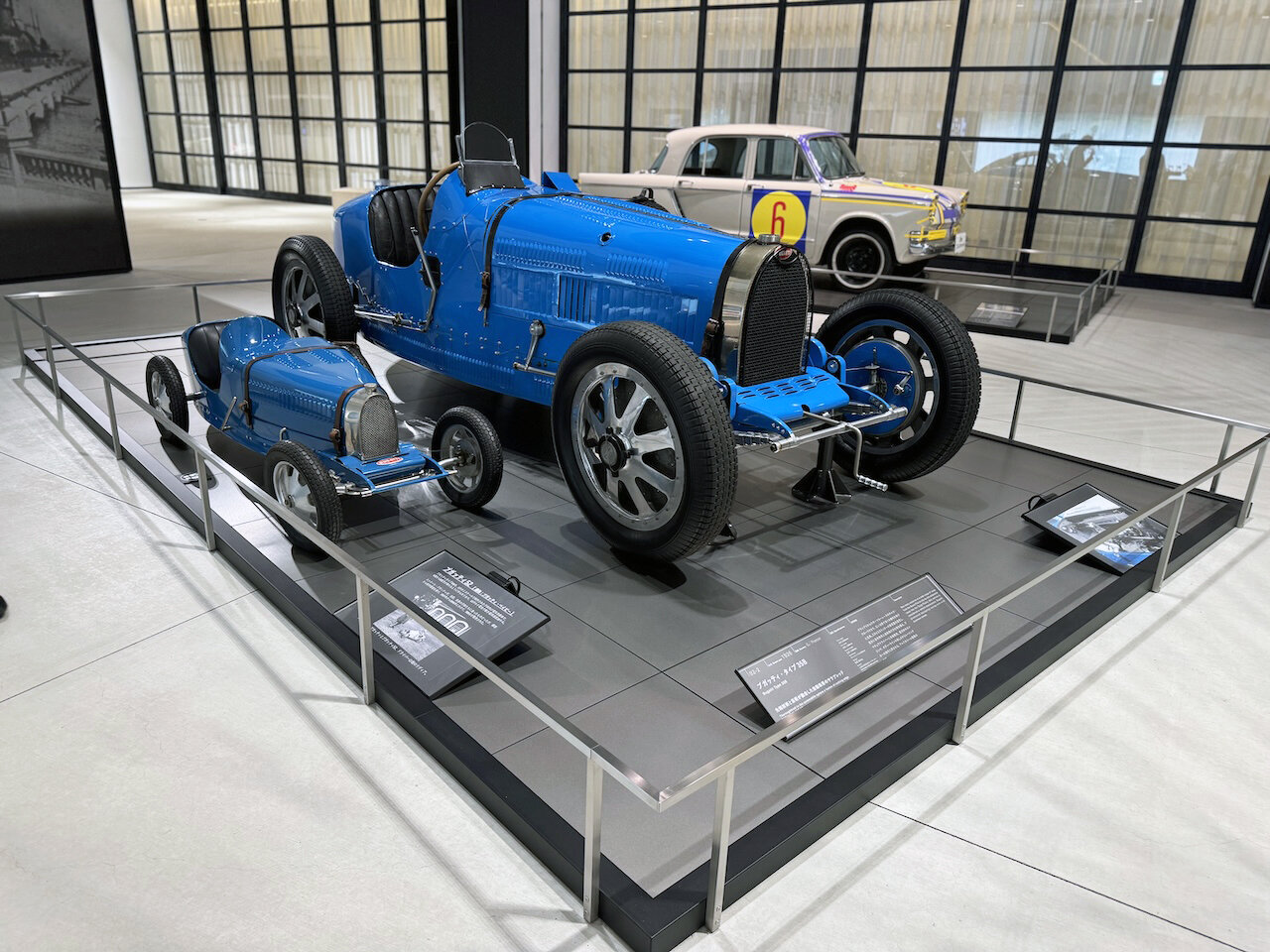

布垣館長:レースで優勝した車を集めましょうということではありません。自動車の歴史の一端をうかがい知れるもの、量産メーカーとレースがどうつながってきたかというヒストリーに絞っています。レースに出た車として多くつくられたという意味では、『ブガッティ・タイプ35B』もおもしろい車です。メカニズムにもアルミホイールの採用など斬新なことをしていますが、普通のエンジニアならつくらない工芸品のようなエンジンになっています。設計者のエットーレ・ブガッティが芸術家一族の出身ということも関係あるかもしれません。

先端技術と芸術が融合した自動車界のサラブレッド。これはまさに芸術作品!

ブガッティ・タイプ35B

まさに「工芸品」のような自動車を収集、展示している同館だが、ミュージアムの役割としておろそかにできないのが調査や研究といった側面だ。ミュージアムを運営する中で「私たちにも新たな発見があり勉強させてもらっている」という布垣館長。同館では、新資料の発見によって社内でも評価が変わったという『トヨペットレーサー』についても紹介されている。

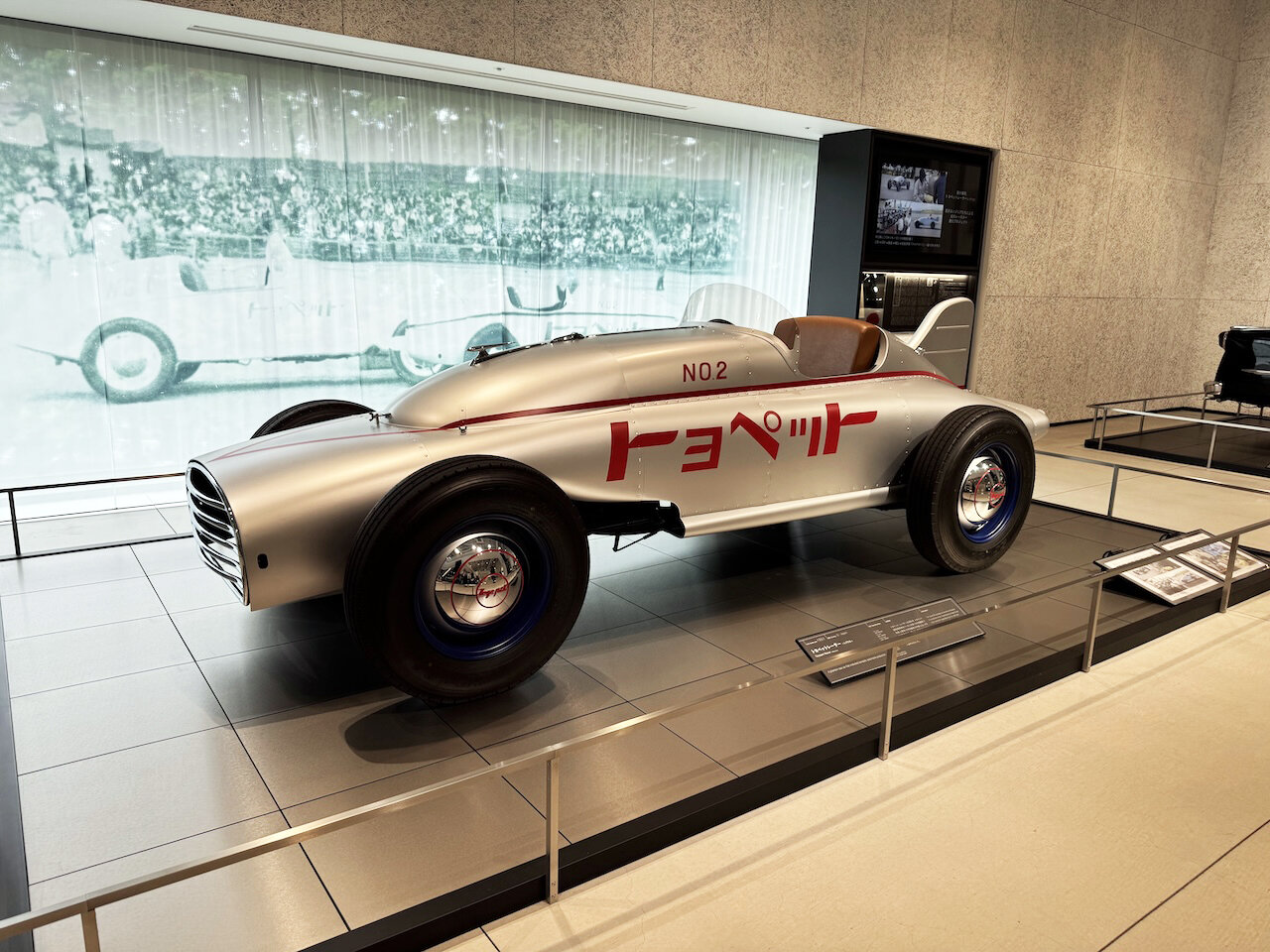

国産車の発展を願う熱い想いが込められた幻のレースカー

トヨペットレーサー<レプリカ>

布垣館長:トヨタ自動車創業者の豊田喜一郎さんが開発にかかわった唯一のレーシングカーだろうといわれていますが、長い間トヨタの歴史から外されていました。実車が製造された1951年は、トヨタにとって経営的に最も苦しい時代で、喜一郎さんは経営責任をとって前年6月に会社を退任されておりました。これまでの解釈だと『そんな時期にレースに出ている場合じゃないだろう』と、喜一郎さんの関与が疑われていました。ところが直筆手紙が見つかって、喜一郎さんが製作を指示していたことが明らかになりました。当館に展示している車両の中で、この車だけがここに展示するために再現されたものです。

発見された豊田喜一郎さん直筆の手紙が展示されている

ミュージアムの使命でもある調査・研究の成果の一つ

同車を展示できたことを「感慨深い」と話す布垣館長は、経営難にあってレーシングカーに取り組んだ経緯についても分析している。戦後しばらくの数年間は、GHQによって日本の自動車各社は普通の乗用車の生産を禁止されていた。ただでさえ欧米に遅れを取っていた製造技術はさらに水をあけられ、いわば「死に物狂いで技術を磨いて」レースで挽回を図ろうとしていたというのだ。同館にも取り上げられている『ヘンリー・フォード 999』が速度記録樹立やレース優勝を果たしたことが、投資家への信頼獲得となり、自動車の大量生産を可能にした、いわゆる「T型フォード」の開発につながったエピソードを読めば、布垣館長の分析にも納得がいくことだろう。

布垣館長:このように歴史がつながっているということも、展示空間をつくるうえで意識したことです。吹き抜けのフロアにしたのも、展示面積を考えるともったいないのですが、体験を重視した結果です。国内外の博物館を巡っていて思うのですが、空間が途切れることで体験自体も途切れてしまう。空間がつながっていることで、歴史のつながりを体感できると考えています。

楽しいと思わないと文化というものは育たない

1階から2階にまたがる展示空間と吹き抜けでつながる3階には、ホテルのチェックインカウンターやレストランのほか、ミュージアムショップ&カフェ(Fan Terrace)があり、富士スピードウェイを眼下に眺めながら、一息つくことができる。テラス席に出れば、サーキットを駆ける車両のエンジン音が響きわたり、臨場感はひとしおだ。

3Fテラス席から望む富士スピードウェイ

エンジン音が空を切り裂き、迫力満点の眺め

布垣館長:これまでこういう距離感でサーキットを眺める施設はありませんでした。モータースポーツというと、まずは熱気あふれる観客席で楽しむもの。ただそれだと、レーシングカーのエンジンサウンドで会話もできませんし、好きな人でないと難しいですよね。ここなら、家族で食事とともに会話を楽しみながらレース観戦ができます。のめり込むのとは違う楽しみ方、楽しみ方の幅を提供したかったんです。

自動車に限らず「楽しみ方の幅を広げることが、結果的にその分野を好きになる人を増やすことにつながる」と語る布垣館長は、「それでこそ文化だと思う」とも続ける。たしかに、エンジン音の轟くサーキットでは、小さな子どもを連れて行くことは憚られる。しかしながら、文化が続いていくためには、親世代から子世代へという垂直の伝播が必須だろう。ここでなら、色とりどりの自動車やアートピース、疲れたらカフェのドリンクを楽しみながらというように、子どものうちから無理なくモータースポーツに触れることが可能だ。

一面ガラス張りになっていて、富士スピードウェイを一望できるミュージアム・カフェ

コースを眺めながら落ち着いて休憩できる

布垣館長:文化というからには、見る目を育てることも大事です。その源流は『喜び』として感じる感性。富士モータースポーツミュージアムではそれを感じてほしい。いくら子どもや孫を連れてきても、本人が熱中しなければ文化は引き継がれないでしょう。はじめはわからなくても大人が大騒ぎしているのを見て、だんだん興味を持って入り込んで、審美眼が磨かれていく。やっぱり美しいとか美味しいとか、楽しいと思わないと文化というものは育たないと思います。

「ちゃんとよさをわかって楽しんでくれる人がいるから、つくる人も人生をかけられる」と話す布垣館長にとっては、車づくりにおいてのみならず、ミュージアムづくりにも良き理解者がいたようだ。2024年の秋に開催された「世界自動車博物館会議」の日本大会では、最終日に世界中から同会に参加した自動車博物館の関係者を、ここ富士モータースポーツミュージアムに招いた。

布垣館長:世界自動車博物館会議というのは、欧州と米国の自動車博物館の集まりで、長らく日本は参加できていませんでした。日本の自動車文化発展のためにぜひやりましょうということで、アジアで初開催となったのが2024年の日本大会です。自動車を展示するということでは、はるかに大先輩にあたる方々がここに来て、すごく高い評価をしてくださいました。なかには、『ここに比べればうちの博物館はただの倉庫だ』なんていう人も(笑)。

「車を文化にする」と掲げてきた活動で、「欧米から認めていただいた意味でも大きなできごとだった」と目を細めて振り返る布垣館長にとって、ミュージアムや車への情熱が世界に伝わった瞬間だったろう。同館でモータースポーツの歴史を扱うにあたって、歴史をつくり上げてきた「情熱や熱気」を伝えたかったという布垣館長にならって、後編では企画展「耐久レースと日本」も取り上げながら、モータースポーツをめぐるさまざまな挑戦を紹介したい。

取材日:2025年9月17日(水)

場所:富士モータースポーツミュージアム(〒410-1308 静岡県駿東郡小山町大御神645)

写真撮影:ネットTAM運営事務局

取材者:清水康介(ライター)

主に文化や芸術にかかわる分野で取材・執筆をしています。ウェブサイトの制作を請け負うこともあります。出身は関西ですが、2020年から長野県の松本市に住んでいます。仕事用のメールアドレスはshimizu[at]karihonoiho.linkです。

布垣直昭

トヨタ自動車株式会社 社会貢献部 主査、トヨタ博物館 シニア・キュレーター、富士モータースポーツミュージアム 館長

1958年京都生まれ。1982年京都市立芸術大学卒業、トヨタ自動車入社。以来30年にわたるカーデザイン開発を通じて得た知見も活かし、2014年よりトヨタ博物館館長としてクルマ文化醸成に尽力。富士モータースポーツミュージアム設立のディレクションやデザインを担い、2022年10月の開業と共に館長に就任。